8/11(土・祝)、オープンキャンパスのお知らせ

明日8/11(土・祝)、オープンキャンパスが開かれます。

今回は学生に学生生活や勉強について話をしてもらいます。大学生活ってどんなスケジュールなの?、大学の勉強ってどんな感じ?、1年生の学外実習って何をするの?など、大学生活をインタビュー形式で聞いていきます。

また、その他にもIQを測定したり、聴診器を使ってのどの音を聞いてみたりなど、いろいろなイベントを準備してお待ちしております。是非、お越しください。

明日8/11(土・祝)、オープンキャンパスが開かれます。

今回は学生に学生生活や勉強について話をしてもらいます。大学生活ってどんなスケジュールなの?、大学の勉強ってどんな感じ?、1年生の学外実習って何をするの?など、大学生活をインタビュー形式で聞いていきます。

また、その他にもIQを測定したり、聴診器を使ってのどの音を聞いてみたりなど、いろいろなイベントを準備してお待ちしております。是非、お越しください。

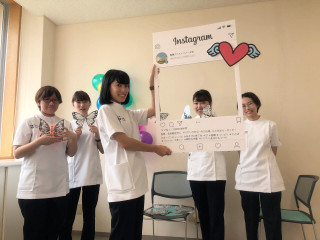

2018年6月16日にオープンキャンパスが行われました。

当日は多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

来ていただいた高校生ひとりひとりに本学科の学生が担当で付かせて頂き、一緒に嚥下食の試食や知能検査、記念撮影などをさせていただきました。また、一昨年から就職して働いている卒業生に話をして頂きましたが、生の声が聴けたと大変好評でした。

今度は2018年8月4日、8月11日、8月25日に行われます。今回来て頂いた方も、今回は残念ながら来られなかった方も、皆様のお越しを学生一同心からお待ちしております。

とうとう、オープンキャンパスが近づいてきました(2018年6月16日です)。

今回はIQ(知能指数)についてのお話です。言語聴覚士は知能検査を取ることもあるんですよ。ところで、そもそも知能ってなんでしょう。どうやって知能って測るのでしょう。今回のオープンキャンパスでは、本学科の学生が体験を交えながら、みなさんにIQについて説明をします。

浜松駅から無料バスも出ていますので、是非お越しください。お待ちしています。

☆申込みはこちらから ↓

https://www.bousai.seirei.ac.jp/opencampus/oc/form.php?CN=241166

今週の土曜日(平成30年6月16日)にオープンキャンパスが行われます。

ところで、みなさんは嚥下障害をご存知ですか?

嚥下障害とは食べ物を上手に飲み込めない状態のことをいい、言語聴覚士が関わる障害のひとつです。嚥下障害があると、むせて苦しい思いをするだけではなく、そのまま放っておくと命を脅かす病気になることもあります。そのため、嚥下機能の状態に合わせて、飲み込みやすいように形態やとろみ、食塊のまとまりやすさなどを調整した嚥下食というものが病院の食事で提供されたり、薬局などで市販されています。

今回のオープンキャンパスでは嚥下食の試食を準備しています。本学科の学生とどうして嚥下食は飲み込みやすいのか一緒に考えてみましょう。

☆申込みはこちらから ↓

https://www.bousai.seirei.ac.jp/opencampus/oc/form.php?CN=241166

来週の土曜日、平成30年6月16日(土)にオープンキャンパスが行われます。

オープンキャンパスでは、2年前に卒業して、現在病院で働いている卒業生に大学に来て話をしてもらいます。実際に働いてみてどう思った?、聖隷で勉強して良かったことはなに?、国家試験は大変だった?・・・など、いろいろな話をしてもらう予定です。

他にも、嚥下食の試食や知能検査の体験、人工喉頭で話をしてみようなど、言語聴覚士の仕事に関するいろいろな体験が出来ます。本学科の学生がみなさんと一緒にブースを回って説明します。浜松駅から無料バスもありますので、是非来てくださいね。

☆申込みはこちらから ↓

https://www.bousai.seirei.ac.jp/opencampus/oc/form.php?CN=241166

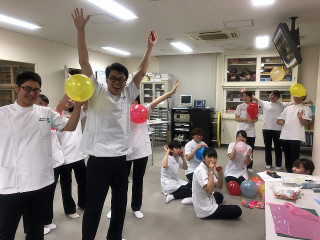

5月26日(土)に学科交流会を行いました。

今回は幹事の鈴木さん、曽根さん、大東さんにブログを書いてもらいました。

この交流会は言語聴覚学科の2年生と3年生の役員が企画して新入生を迎える学科行事です。

写真と共に当日の様子をお伝えしたいと思います。

【じゃんけん列車】

じゃんけんをして負けた人が勝った人の後ろに列車になって繋がります。

【イントロどん!】

2年生考案競技です。

話題の曲から歌謡曲まで様々な曲で盛り上がりました。

【しっぽ取り】

学年の壁を越え、みんな全力で行っていました。

【障害物】

グループの団結力が試される最後の競技、ラストスパートに向けて力も入りました。

この他にも誕生日順に並んだり、人間知恵の輪をしました。

3年生全員でお揃いのTシャツを作りました。

最後に皆で写真を撮りました。

今回の交流会を通して先輩、後輩との関係が深まったのではないでしょうか。

言語聴覚学科3年

鈴木伶実、曽根美由、大東咲希

2月28日に成果報告会があり、1年生の荒井さんと伊賀さんが発表してきました。

今回の連携事業は、浜松市民と大学生が互いに自己の学びを深めるとともに、浜松市と大学が連携・協力して生涯学習の取り組みを推進することを目的に実施されました。参加した大学は本学を含め5大学でした。

発表では以下のことが報告されました。

・学生講師を務めたのは1年生と3年生の全18名で、三方原協働センター、佐鳴台協働センター、天竜協働センター、蒲協働センターの4ヶ所で講演した。

・参加して下さった市民の方は4ヶ所で87名であった。

・講座は講義と実技を交えて行った(詳細はこちら)。

・その他、受講者と学生講師のアンケート、成果と今後の課題について(詳細はこちら)

二人とも1年生とは思えないほど堂々と発表していました。

これからの成長が楽しみですね。

大学では専門的な勉強だけでなく、課外活動を通して多くのことを学んでほしいと思います。発表した荒井さん、伊賀さん、そして講師を務めた皆さん、お疲れ様でした。

言語聴覚学科長の柴本です。

10月28日(土)に保護者懇談会を開催いたしました。10月に2度目の台風が静岡県に接近する足元の悪い中、60名を超える保護者の皆様にお集まりいただき深く御礼申し上げます。

言語聴覚学科では、本学理念である「生命の尊厳と隣人愛」を具現化できる言語聴覚士を輩出すべく、教育活動・研究活動・社会貢献活動を行っております。

特に教育活動は、教職員・本人・保護者の三者でコミュニケーションを図りながら、目標を定めて行うことがより成果を高めると考えています。保護者懇談会は大切なその場の1つです。本年度も、多くの情報共有や交換をすることが出来ました。

私どもは1人1人の学生さんを大切に、個性を重視し、その方らしい言語聴覚士像を持って欲しいと考えています。

次年度も多くの保護者の皆様にお会いし、よりよい教育活動・研究活動・社会貢献活動について一緒に考える時を持つことを楽しみにしています。

今後とも皆様と共に歩み続けます。何卒よろしくお願い申し上げます。

聖隷クリストファー大学 言語聴覚学科長 柴本 勇

Last Saturday, the 29th of October, we had the parents of our first-year students visit the campus. We have a general presentation of the ST curriculum, faculty and program. We also spent time with the parents over lunch. Finally, we had one-on-one discussions with the parents about their student’s progress.

The participation of the parents is deeply appreciated by the faculty, because we are able to build a team to help each student succeed. This is our deepest and abiding hope. The time the parents took to participate is deeply appreciated and very important to each student.

先日、リハビリテーション学部の保護者懇談会が開催されました。1~4年生の全体会では、ST学科におけるカリキュラムや臨床実習、国家試験、就職などに関しての説明をしました。その後、各学年に分かれて、学年別の懇談会を実施しました。

1年生は29名在籍していますが、その半数以上の保護者の方にご参加いただきました。保護者の方々には、まず1年次の学年目標について説明をした後、今の1年生の将来を踏まえて、現時点の教育で大事にしていることについてもお伝えしました。学習のこと、実習のこと、ハワイ研修など、様々な質問も飛び交うなか、和やかな雰囲気で1年生の保護者の方々と懇談ができました。

今後は、保護者の方々とも協力させていただきながら、1年生の成長を支援していければと思います。お忙しい中、ご来校いただき、感謝いたします!

On October 12th the Seirei Christopher University Speech, Language and Hearing (ST) Department had a wonderful time at an evening BBQ.

The event was mainly attended by first and second year ST students. The event was sponsored and supported by the Student Activities Council.

This event was attended by many students and offered an array of BBQ for everyone to enjoy. The event built great esprit de corps.

10月12日に大学の中庭でバーベキューを行いました。 このイベントは、郷土料理研究会というST学科の1・2年生から構成されている研究会が開催したものです。 今回企画してくれた2年生です。

まずは火起こしです。「炭ってどのようにおけば良いの?」と悩んでいると…、

マックリーン先生がやってきました。

「炭はこのように置くんだよ」と直々のレクチャー。

さすがやり慣れていますね。火起こししながらも、このスマイル。良いですね。

少しずつ火がついてきました。

火起こしが終わった後は、食物の準備です。2年生が事前に仕込みをしていました。

あとは焼くだけです。お肉、ウィンナー、野菜、焼きそばなど、いろいろなものを焼いていました。

多くの1~2年生が参加し、皆とても楽しそうでした。「大学でバーベキューができるなんて良いですね。今度は3年生や4年生も入れてやりたいですね」という声も聞かれました。

最後に皆で記念撮影です。

教員も参加させてもらい、とても楽しいイベントでした。2年生の皆さん、準備から片づけまで本当にお疲れ様でした。