本日は、『語彙獲得を目的とした治療プログラム立案』でした。

人は言語を獲得してコミュニケーションに活用するのですが、その根幹の1つが語彙の獲得です。語彙とは単純に言えば、「単語」です。名詞・形容詞・動詞さまざまなものがありますが、ことばを獲得する基礎が出来上がると急速に語彙を獲得していきます。

一説には、語彙を獲得する時期は、1日に6語~10語獲得するといわれています。語彙には、理解語彙(理解できることば)と表出語彙(話すことば)の2つがあり、言語聴覚士はこのバランスも大切にしています。

ある研究では、男児の理解語彙は生後12ヶ月で18語、18ヶ月で184語と言われ、表出語彙は12ヶ月で1語、18ヶ月で28語と言われています。人は、まずことばを理解しその後そのことばを話すようになることがわかります。

その差はだいたい6ヶ月くらいでしょうか。時々お母さん方から、「うちの子色々わかっているのに全然話さないんです…」とご相談を受けますが、こんな特徴がありますから考慮しながらアドバイスをさせて頂いています。

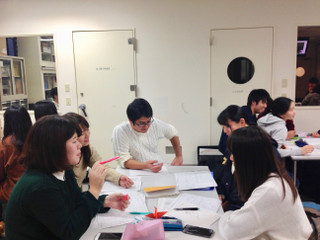

そんな特徴を考慮しつつ、今回は語彙獲得のためのプログラムを立案しました。

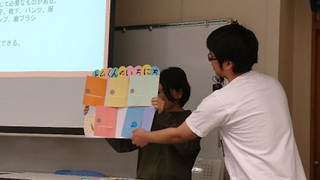

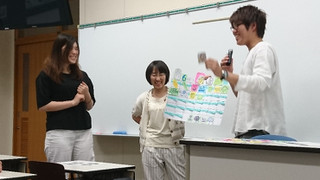

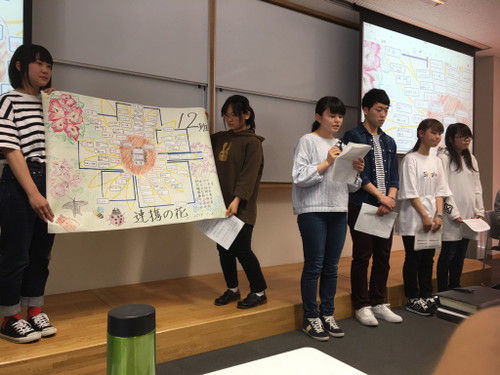

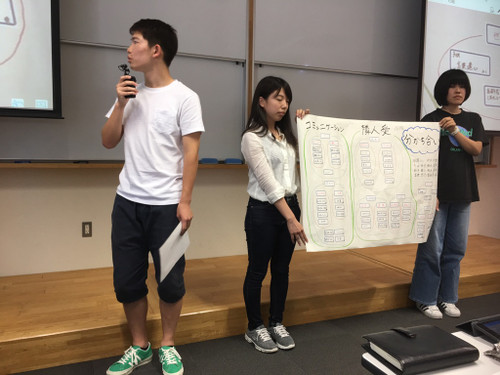

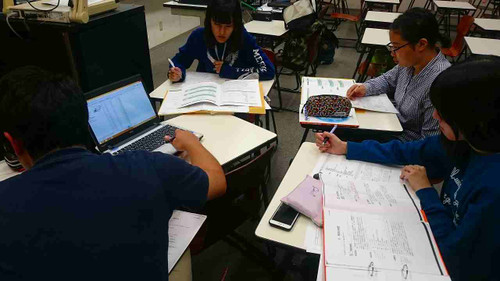

具体的なプログラム立案はなかなか大変ですが、3年生は目的・方法・ステップ・教示・回数などしっかり考えて立案しました。

日常生活で必要な語彙獲得を目的としたプログラム

カテゴリー化も含めたプログラム

同一カテゴリーでさまざまな語彙獲得を検討

名詞を多く獲得することを目指したプログラム

家族と共同したプログラム(家庭でのプログラム)

語彙の獲得に欠かせない絵本を用いたプログラム

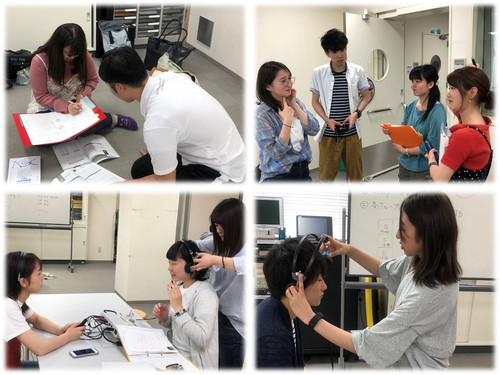

個々の事例の問題点を整理し、目標を明確にしたプログラムを立案することも大切ですが、用いる教材の選択や使用方法も大切です。今回はその点も十分に検討しました。

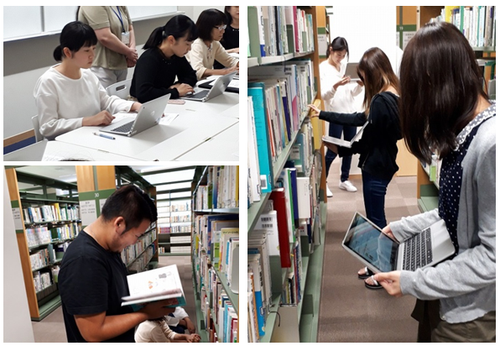

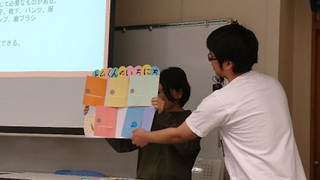

今回プログラムに使用した教材一覧です。同じ教材でも目線によっても見え方が違いますね。私たち言語聴覚士は、一緒に練習をするお子さんの立場で一番効率的で効果的な方法も考慮してプログラムとその方法を立案しています。

大人にはこのように見えますが…。

お子さんには恐らくこんな感じで見えているはずですね。教材の置き方や置く位置なども大切なことですね。

私たち言語聴覚士は、語彙獲得に問題を抱えるお子さんの言語治療を行うことが少なくありません。3年生は将来のことを見据えて日々しっかり学習しています。

次回は、『幼児期前期の言語治療プログラム』です。各グループの事例に合わせてどんなプログラムを考案し発表されるか、楽しみにしています。