リハビリテーション英語に挑戦

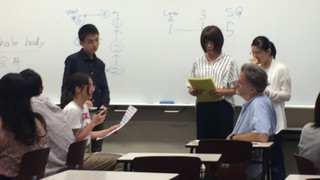

In 入門リハビリテーション英語the class progresses on a two-week cycle. Each two week cylcle includes, in week 1, an English language presentation from a university professor and in week 2, student interviews of a simulated patient.

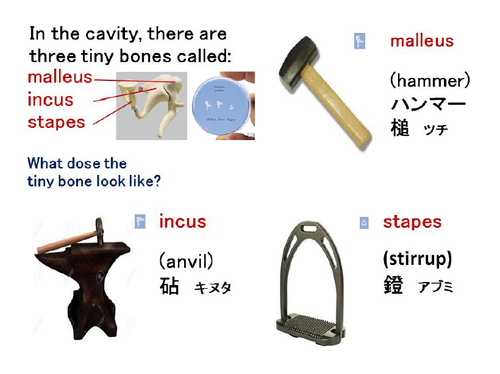

Dr. Prof. Ko recently made his presentation in human hearing focused on two diseases, Otitis and Meineir’s disease. The students prepare carefully for the lecture and then ask many questions.

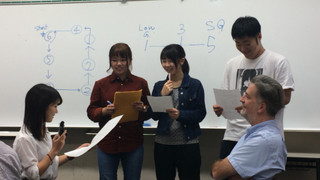

They then prepare interview questions for the simulated patient, and must diagnose the disease. It is VERY difficult and VERY exciting. Seeing the students struggle to communicate in English is inspiring.

先日、昨年に続く2回目のリハビリテーション英語(マックリーン先生のご担当科目)1コマの授業を挑戦しました。学生たちはとっても興味を持って、積極的に参加しました。授業後、二十数名の学生は自発的に良い感想やコメントなどのメールを送ってくれました。

私にとって、英語が第二外国語となります。この授業に通じて、自分自身もよい勉強になりました。高い評価をしてくれた学生に感謝します。

授業用スライドの一部

解剖学担当 顧 寿智

訓練室の外では、教員が見学中の学生に解説をしています。

訓練室の外では、教員が見学中の学生に解説をしています。