卒業研究発表会

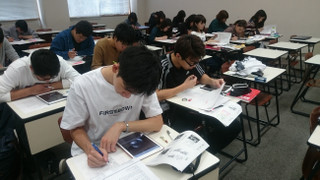

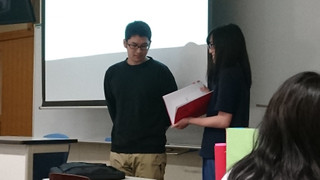

3年生から各ゼミに所属して、それぞれがテーマを決めて研究を行う卒業研究という授業があります。10月31日(水)、4年生の卒業研究発表会が行われました。テーマを決め、実験方法を考えてデータを取り、データをまとめて論文を作成するという長い道のりでしたが、全員が無事に卒業研究発表会で発表することが出来ました。4年生だけでなく多くの1年生から3年生も発表を聞きに来てくださり、活発な質疑応答が行われました。

|

|

|

|

|

|

3年生から各ゼミに所属して、それぞれがテーマを決めて研究を行う卒業研究という授業があります。10月31日(水)、4年生の卒業研究発表会が行われました。テーマを決め、実験方法を考えてデータを取り、データをまとめて論文を作成するという長い道のりでしたが、全員が無事に卒業研究発表会で発表することが出来ました。4年生だけでなく多くの1年生から3年生も発表を聞きに来てくださり、活発な質疑応答が行われました。

|

|

|

|

|

|

秋セメスターが始まり、1ヶ月が経ちました。

3年生は、1月から臨床実習が始まりますので、忙しい日々を過ごしています。

さて、本日は3年生の「摂食嚥下障害学」という講義を紹介します。

「摂食嚥下障害学って何?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

摂食嚥下とは、水分や食物を口に取り込み、咽頭と食道を経て胃へ送り込む運動をいいます。この一連の運動に異常が生じることを摂食嚥下障害といいます。

摂食嚥下障害になると十分な水分、栄養が摂取できず、脱水や低栄養の原因となり、さらに誤嚥性肺炎や窒息を起こす危険性があります。

言語聴覚士は、摂食嚥下障害の方が誤嚥性肺炎や窒息などを起こさないように、リハビリテーションを行います。

リハビリテーションを行う上で、評価が大事になってきます。

今回は、嚥下造影検査という画像を見て、飲み込みの評価を行っています。

一人1台ipadを使用し、嚥下造影検査の画像を閲覧しています。

嚥下造影検査の評価シートに沿い、一つずつ評価して、問題点を考えています。

12月には、聖隷三方原病院、浜松市リハビリテーション病院で、嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査の見学を行う予定です。

3年生は来年の1月から病院に評価実習に行くために、様々な準備を行っています。そのうちのひとつに、今まで学修した知識を整理して臨床場面を想定して学修していく総合演習という授業があります。今日は高次脳機能障害の授業でした。臨床場面で心理検査をしているビデオを見ながら、実際に心理検査の結果を記録したり評価をしました。評価実習に向けて、このような多くの学修や準備をしていきます。

|

|

|

|

|

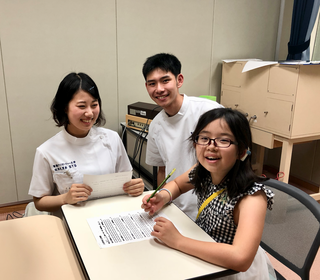

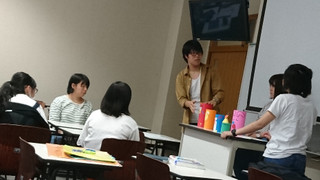

本日は4年生の言語聴覚障害診断学の授業についてご紹介します。実習が終わった4年生が就職して臨床に出る前の最後の総まとめの授業になります。それぞれが実習先で担当した症例について発表し、他の学生の質問に答えながら症例をより深く学ぶということを行います。今日は来年の1月に評価実習に行く3年生も症例発表を聴講しました。4年生だけではなく3年生からも多くの質問が出て、活発な討議が行われました。

|

|

|

|

3年生になり、専門科目が増えてきました。今回は高次脳機能障害学Ⅰの講義を紹介します。

高次脳機能障害は、言語聴覚障害に影響を与える障害ですので、言語聴覚療法学の学習においてはとても重要な学習分野です。

そもそも高次脳機能とはどういうことでしょうか。

高次脳機能とは、言語、行為、認知、記憶、注意、遂行機能、社会的行動などの高次の精神活動のことをいいます。難しいですね。

皆さんが普段見ている光景をイメージしてください。

その際、「どこ(空間性認知)」に、「何(対象の視覚認知)」があるかを認識しています。これも高次の精神活動であり、脳で処理されています。

さらに、鋏をもらって紙を切ろうとするとき、「どこ(空間性認知)」から、「どのように(行為、遂行機能)」切っていくかを考えるのも、高次脳機能といわれています。

高次脳機能障害は、脳損傷により高次の精神活動が障害された状態をいいます。講義では、症状、病巣、メカニズム、評価、訓練についてグループワークを通して学んでいます。

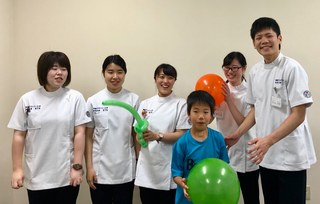

7月7日に、3年生が小児聴覚障害学の2回目の演習を行いました。

今回は、補聴器を装用している難聴のある小学生2名に来てもらい、聴力検査をしたり、訓練で楽しく遊んだりしました。

また、お母さんに難聴発見から現在に至るまでの子ども発達やご家族の取り組みを伺いました。お母さんからの情報収集は、検査機器を用いて子どもを評価するのと同じくらいの専門性があり、難聴臨床において非常に重要なプロセスであることを学びました。

今回協力頂いた2名には、月末にもう一度、検査や訓練をさせて頂く予定です。本日の結果を踏まえて、より良い関わりができるように頑張ります。

9月になると2年生は、1週間の保育園実習があります。これまでの授業では、小児の発達について学んできましたが、保育園実習では、その知識を元に実際に園児と関わりながら、子どもたちの様々な発達について考え、知識を深めていくことにチャレンジします。さらに、保育士の先生方のお仕事を拝見し、保育で大事にされていることや、個々の子どもたちに合わせて、どのような関わりをされているのかを見てくることも目標となります。

本日、保育園実習に関するオリエンテーションを行いました。事前に学習することや準備をすることの説明を受け、それぞれの学生が伺う実習先(保育園)についても話がありました。皆、いよいよ始まる保育園実習に対し、緊張の面持ちで真剣に聞いていました。言語聴覚士になるうえで、小児の発達を深く知ることや、保育の現場を知ること、保育士の先生方の関わりから子どもたちに合わせた関わりかたを知り学ぶことは、非常に重要です。保育園実習で、これらのことを学び、言語聴覚士として関わるお子さんの背景を深く考えられるようになっていくといいですね。

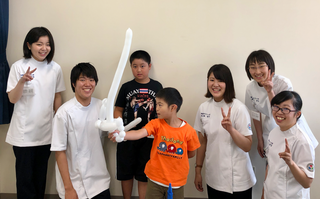

6月22日より、言語聴覚学科3年生の小児聴覚障害学演習が始まりました。

この日は、人工内耳を装用している難聴小学生2名に来てもらい、聴力検査や言語検査を行いました。また、お母さんより、難聴発見に至るまでの経過を聞きました。さらに、二人の小学校の担任の先生にもご臨席頂き、学校での様子等を伺いました。

学生たちは、これまでグループに別れて、聴力検査や面接の準備を行ってきました。練習の成果を十分に活かした良い演習となりました。

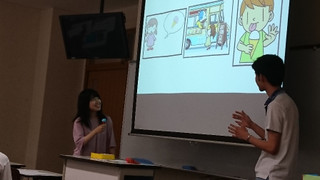

本日は、『幼児期前期の言語治療プログラム』でした。

幼児期前期は、名詞に加えて形容詞や動詞などを獲得し、ごく簡単な文構造の理解や表出ができるようになる時期です。例えば、「ブーブー(車)」と「乗った」がつながり、「ブーブー乗った!!」といえるようになったり、「ゾーさんおっきいね(象さん大きいね)」と言えるようになったりします。

その時期の言語発達を促す、または月齢は過ぎているのに、なかなかうまくできないというお子さんに対する言語治療プログラムです。

各チームで対象児にあわせた言語治療プログラムを立案しました。

言語聴覚士は、言語治療プログラムを構造化させて目標達成に向けた言語治療を行います。

各チームは、言語治療内容と同時に、構造化されたプログラムの立案も学びました。

各チームを紹介します。

文の発話ができるように言語治療プログラムを立案したチームです。

アイデアあふれた教材を作成し、実際の言語治療では即実施可能なプログラムでした。

ステップアップや語を変えられるようになっていて、長い間使えそうな言語治療教材でした。

形容詞など、より複雑な表現方法について検討したチームです。

発表ではディスカッションも多く取り入れられ、言語発達障害学が得意な学生さんが実際の言語治療内容について考案者と深いディスカッションをしています。ディスカッションを聞いているだけでも大変勉強になります。

こちらも同じく形容詞の習得を目的とした言語治療プログラムです。

このチームの素晴らしかったのは、言語治療がしっかり構造化されすぐにでも実施可能なプログラムとなっていたことです。早速、私が臨床で使わせて頂きました(笑)。

文レベルの表出言語の拡大に挑戦したチームです。

こちらも、すぐにでも実施可能な状態までクオリティ高く立案されていました。

また、お子さんの訓練時間、使用語など多くのことに配慮されたプログラムでした。

このチームは、絵本と教材をドッキングするという、柔軟な思考に基づいた治療プログラムでした。クラスの皆が、治療理論に加え独自アイデアを豊富に取り入れた言語治療の提案に釘付けになりました。3年生になると、ここまでできるようになるのだと、私も大変感心しました。

最後のチームも、絵本を用いた言語治療プログラムでした。

このチームはオリジナル絵本を制作し、それを用いた言語治療でした。

絵本を制作するのは、想像以上に大変です。それを短時間でやってのけたこのチームを賞賛したいと思います。

以前は、多くの言語聴覚士養成施設で、講義・演習の一環として絵本を制作した学校が多かったですが、今は少なくなってきていると思います。ことばの育みに、『絵本』の読み聞かせは欠かせません。同時に『絵本』選びはとても大切です。今回自身の言語治療目的にあった絵本を制作することを学ぶことができたこのチームは大きな財産を得たと思います。

3年生は、これまで学んだ学術的知識を基に言語治療プログラムを立案することに加え、ディスカッションを通じて互いの考えをより深くまで理解し、これから臨む臨床に役立てようという意識が高いです。大変素晴らしいこと思います。

これは聖隷クリストファー大学の伝統と思います。大学理念の継承とも言えるでしょう。

次回は、『学童期の言語治療プログラム』です。

どんな治療プログラム、アイデア、ディスカッションが生まれるか、楽しみにしています。

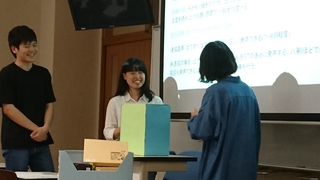

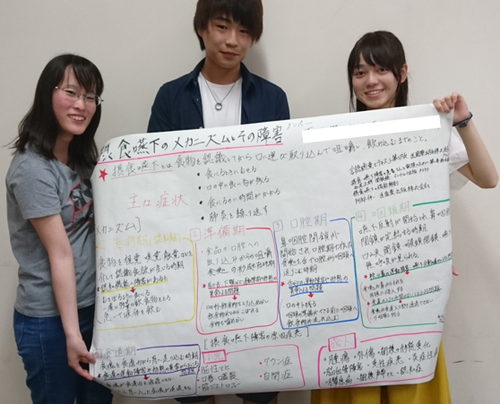

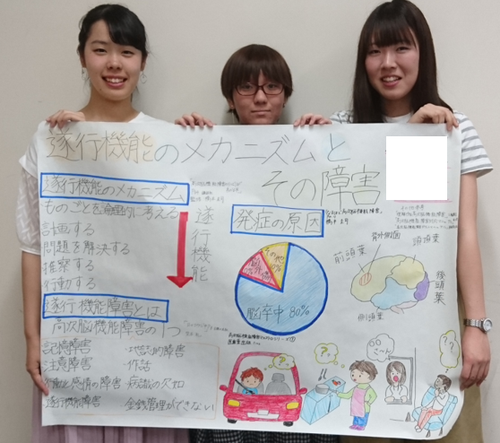

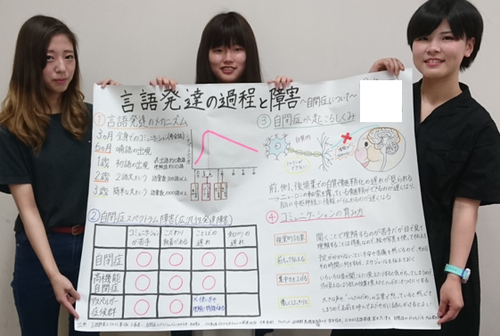

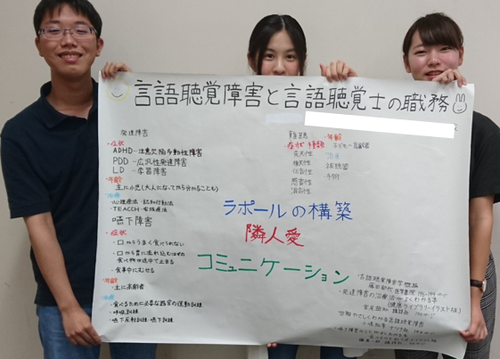

本日は、言語聴覚障害学概論のグループワーク発表会を行いました。

言語聴覚学科では、1年生でチーム学習の基礎を学びます。専門職は生涯に渡って能動的に学び続けます。その方法や学ぶ楽しさをも得て欲しいと毎年行っています。

本日はその発表会で、9グループ中4つのグループが発表しました。発表後には質疑応答が活発に行われました。

4月に本学に入学し言語聴覚障害学を学び始めて2ヶ月ですが、グループのメンバーと共に学びあった内容を学術的に発表することができました。

大学では、聞いている人に理解してもらえるプレゼンテーション力が求められます。

同時に、学術的な発表内容が期待されます。

ディスカッションは、皆真剣です。今回は、鋭い質問も多く飛び、聞いている人たちの真剣さも伝わってきました。

各グループの紹介です。

摂食嚥下(人が食べること)のメカニズムと障害されたときの症状などを調べました。

人は簡単に食べているように見えますが、そのメカニズムは多くの神経や筋がかかわっています。飲み込む瞬間は、0.5秒間で、様々な器官が協調的に動くことがわかりました。

様々な疾患でうまく食べられなくなることがわかり、健常者でもタイミングがずれると誤嚥(ごえん)といって、食べたものが気道に入ってしまいます。これが、窒息や肺炎の原因の1つです。

遂行機能について調べました。私たちが論理的に考え、計画し、問題を解決し、絶えず推測ながら行動する。これが遂行機能です。

私たちが毎日生活する上では必ず行っていることです。脳の病気などで遂行機能が障害されると、あらゆる活動に影響が出てきてしまいます。

言語発達の過程は脳と密接な関わりがあることがわかりました。言語の発達に脳の発達、とりわけ情報処理を可能にする神経伝導等の関わりがあることに大変興味を持ちました。

言語発達が遅くなることには多くの原因がありますが、私たちはその一部を調べました。また、コミュニケーションの育みについても多くを知ることができました。

言語聴覚士の職務を考えました。コミュニケーションができなくなるということ。これは、私たちにとって大きな出来事であると同時に、社会生活のハンディになることです。

グループディスカッションでは、言語聴覚士としての職責や務めを皆で考えました。その結果、まずはコミュニケーションの問題を抱えた方々と私たちがコミュニケーションできたり、ラポールが構築できたりしなければならないと感じました。

そして、何よりもその方々をわが事のように思いながら、支えることができることが大切と思いました。これは、本学の理念とも共通することだと感じました。聖隷クリストファー大学で言語聴覚学を学ぶ意義も少し理解できた気がします。

全てのグループがしっかり学習し、自身たちの将来の仕事や、これから勉強する学問を知ることができていたように思います。

また、今回は静岡県立浜松湖北高校 佐久間分校の皆さんが見学に来てくださいました。高校生の皆さんにも積極的に授業を公開して、言語聴覚学や言語聴覚士の仕事について知って頂きたいと願っています。今回来ていただきました高校生の皆さん。ありがとうございました。

次回は、残り5グループの発表を紹介します。