2年生

2014年11月14日 (金)

2014年11月12日 (水)

基礎ゼミⅡ (2年生)

「基礎ゼミⅡ」は、春セメスターの「基礎ゼミⅠ」と同様に、

数人ずつのグループに分かれて、教員と一緒に課題を進めています

現在、自分自身のパーソナリティの特徴を理解するため

幾つかの検査を体験し、その結果を分析しています。

検査結果を読み解くために

2014年11月11日 (火)

基礎ゼミⅡ (2年生)

春セメスターの基礎ゼミⅠに引き続き、

基礎ゼミⅡでも、

今回は、3時限かけて「自分の性格や考え方の傾向について知る」

今までは特別に意識したことがなかった自分の性格や考え方のくせ

その後、

言語聴覚士は、患者さんに寄り添い、

まずは、自分自身の感情管理が出来るようになりましょうね。

2014年11月 7日 (金)

基礎ゼミⅡ(2年生)

基礎ゼミⅡは春セメスターの基礎ゼミⅠと同様教員1名に対して

学

基礎ゼミⅡは「自分の取扱説明書を作ろう」が目標の1つですので

客観的な検査を通して自分を知るという演習が3コマあります。

実施したのは1年秋セメに受講した「臨床心理学」

・新版TEG II 東大式エゴグラム

・YG性格検査(矢田部ギルフォード性格検査)

・PFスタディ などです。

「楽しみ」という学生さんもいれば「

学生さんもいましたが、

足立ゼミの様子です。

教員からみかんの差し入れがあったようです。

2014年10月31日 (金)

2014年10月30日 (木)

言語発達障害学Ⅱ(2年生)

言語発達障害学Ⅱで「記録法」について講義しました。

訓練場面では訓練を行いながら、

訓練場面では訓練を行いながら、

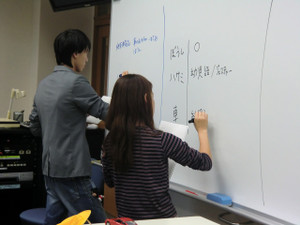

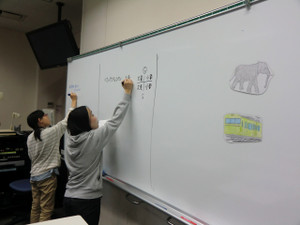

今回は子どもさんを対象とした訓練場面の一部を記録する演習です

3年生がアシスタントとして「子ども役」「言語聴覚士役」

3年生がアシスタントとして「子ども役」「言語聴覚士役」

どのように記録したかをホワイトボードに書いてもらっています。

(写真は講義前の各自で考えた記録法です)

良い記録は記録したものを見てその場面を再現できるものと言われ

良い記録は記録したものを見てその場面を再現できるものと言われ

次は教科書に載っている記録を見て再現する演習を行いました。

「記録されていないのでわからない」「

今回の体験を活かし、

2014年10月17日 (金)

構音障害学Ⅱ(2年生)

構音障害学Ⅱは脳卒中等で口の動きに障害があるために、

この日は口腔器官の運動を評価する演習を行いました。

2人1組になり、お互いの評価を行いました。

患者さんにどのように伝えればわかりやすい指示になるのかを考え

また、

これらの演習の後には実際に障害を持っていらっしゃる方に大学に

2014年9月19日 (金)

保育園実習(2年生)

9/8(月)から9/12(金)までの5日間、

全員が休むことなく、大きな怪我をすることなく参加でき、

最初は子どもたちとどう接していいかわからず戸惑っていたようで

周りをよく観察しながら行動できているので保育士にも向いている

実習後にはお世話になった先生方にお礼状を書きます。

一般教養科目「国語表現法」の授業で学んだこと、

手紙のマナーが守られているか、

2014年9月12日 (金)

ボランティア(2年生)

ボランティアに参加した2年生の報告です。

8月30日(土)に大学の近くにある、「

夏祭りの服装は浴衣やはっぴでも大歓迎というご連絡を頂いたため

私たちはそれぞれのゲームブースを担当しました。

ボウリングブースでは、ピンを倒すために力強くボールを投げ、

輪投げブースでは、

夏祭りは、お子さんや親御さん、先生方やボランティア等、

的当てブースでは、親御さんのお子さんへの関わり方や、