2年生

2014年8月28日 (木)

2014年8月 1日 (金)

2014年7月28日 (月)

言語発達障害学Ⅰ(2年生)

子どもを対象とした検査には「言語検査」「知能検査」「

現場でよく使われている「WISC」「PVT-R」「SーS法」

1つの検査を1~2名で担当したので大変だったと思いますが、

写真からも学生さんが集中している様子が伝わってくると思います

発表は観察室(ST演習室)から場所を移して教室で行いました。

検査の特徴、検査項目の一部をデモストレーション、

各グループが作成したA3の資料は、定期テスト前、

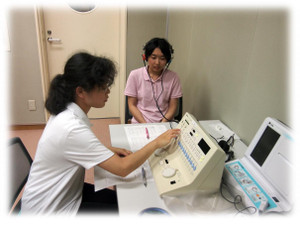

聴覚障害学Ⅰ 補講 (2年生)

春セメスターの授業も終わり、

いよいよ来週から、定期試験週間にはいります。

聴覚障害学Ⅰでは、分からない部分や質問があれば

希望に応じて、テスト前に補講の機会を作っています。

今日は8名の方から補講の希望がありました。

個々に、分からないことを質問してもらい、それに対して解説をす

途中、教員からも適宜、質問を投げかけ、

しっかり覚えていた人には、「頭が良くなる??アメちゃん」

効果は定かではありませんが(笑)

頭を働かせるために、糖分を補給して

皆で、6限の授業終了後から19:30まで約1時間半、

ちなみに、皆さんからは補講前に、

「メロンパンがなかったので、これで。みんなからのワイロです(

差し入れをもらいました。

メロンパンは、教員の好物で、補講前に探してくれたようです。

2014年7月24日 (木)

臨床歯科医学(2年生)

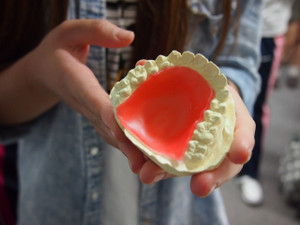

自分の歯型で口腔の運動を学ぶ

以前型どりした歯型が完成し、

その後、自分の歯型をみながら講義を受けたり、

ピンクのワックスを自分の口蓋にあて、

その後、口蓋床に粉をつけ口蓋にはめて発音しました。

構音した後に、どこの部分の粉がなくなっているかを視覚的に確認しました。

この後の授業でもこの歯型を用いて、

大学と隣接している病院への見学や歯科医と歯科衛生士による歯型

2014年7月23日 (水)

臨床歯科医学(2年生)

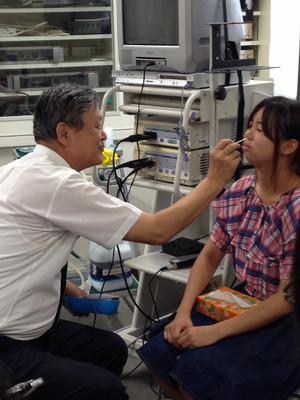

本日の臨床歯科医学は病院見学です。

ユニフォームに着替えて準備万端

外部講師の大野ドクターの勤務先である聖隷三方原病院を見学させていただきます。

教室でのオリエンテーションを終え、隣の聖隷三方原病院に歩いて向かいます。

病院の廊下で大野ドクターからこれからの予定について説明がありました。

本日は歯科衛生士さんの口腔ケア場面を見学させていただくので、これから病室に移動します。

スポンジブラシ、歯間ブラシなどを使って患者さんの口の中の汚れをとります。

お年寄りには馴染みがあるとのことで口腔消毒薬の代わりにお茶を使っていました。

口を開けていただいたり、舌を出していただくのは口腔機能のトレーニングにもなるとのことでした。

見学終了後は 歯科治療室で大野ドクターによるプチ講義を受けました。

軟口蓋挙上装置や舌接触補助床などの口腔内装置を見せていただきました。

この調整は歯科医師と言語聴覚士が連携して行うそうです。責任重大!

歯科治療室 の隣は言語聴覚士の訓練室。 小島学科長が在職中に使っていた訓練室前で記念撮影してきました。

2014年7月22日 (火)

2014年7月11日 (金)

2014年7月10日 (木)

言語発達障害学Ⅰ(2年生)

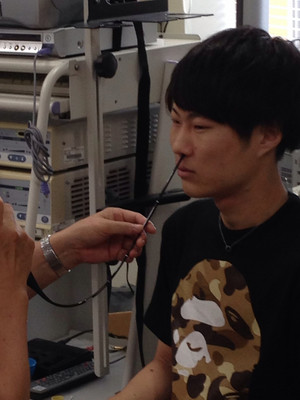

お子さんにご協力いただきWISC-Ⅲ

今回検査は池田ゼミの3年生3名に協力してもらいました。

2年生は別室でモニターを通して記録を行いました。

3年生はお子さんが来るまではとても緊張していましたが本番は練

1ヶ月前に検査手続きをチェックしてくださいと言われ確認したと

学生さんの成長した姿を見ることができるのは教員冥利に尽きます

これからも頑張りましょう。

2年生は今回は別室での記録演習でしたが、「

臨床実習では学生さんが検査、訓練を担当することは多くはなく、

観察からより多くのことを学ぶスキルが重要となりますが、

・

・何問間違えたら問題番号○

・

・

・先輩たちのように記録を取りながら子どもの様子も確認して、

・子どもが手の届きやすい位置にカードを移動させたり、

・私だったら焦ってしまうだろうと感じる場面が何度かあったが、