市立御前崎総合病院への実習地訪問

実習地訪問で御前崎市の市立御前崎総合病院に行ってきました。

こちらは、駐車場から太平洋と風車が見える風光明媚な病院です。

4月より、4年生の高塚さんが実習でお世話になっています。

高塚さんは、主に回復期病棟でSTの先生より指導を受けています。

高塚さん、あと2週間、頑張ってください。

実習地訪問で御前崎市の市立御前崎総合病院に行ってきました。

こちらは、駐車場から太平洋と風車が見える風光明媚な病院です。

4月より、4年生の高塚さんが実習でお世話になっています。

高塚さんは、主に回復期病棟でSTの先生より指導を受けています。

高塚さん、あと2週間、頑張ってください。

静岡県富士宮市にある、富士脳研究所附属病院に実習地訪問に行ってきました。

実習生の小山さんと一緒に写っているのは、言語聴覚士の佐藤綾先生です。

富士脳研究所附属病院では、卒業生も働いています。

実習では、実際に患者様と接して評価をさせていただき、指導を計画・実施させていただくことで、とても充実した日々を過ごしているようです。

目を輝かせて実習中の話をしてくれる小山さんをみて、頼もしく思いました。

小山さん、残りの実習も頑張ってくださいね!

愛知県大府市にある国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター病院に実習地訪問に行ってきました。

国立長寿医療研究センターは、高度医療に関わる調査・研究・技術開発を行う6つのナショナルセンターの一つです。

本学の卒業生も大勢、働いています。

神妙な面持ちの黒田真菜美さん(4年)と一緒に写っているのは、ST主任の永坂元臣先生です。

黒田さん、実習頑張ってください。

2023年がスタートして2週間が経ちました。

新入生を迎え言語聴覚学科も活気を帯びています。

授業が開始されて2週目がスタートしました。

4年生は4月10日から総合実習を頑張っています。

4月から言語聴覚学科には、2名の先生をお迎えしました。

Christine D. Kuramoto先生と伊藤千紗先生です。

Christine 先生は、英語と国際関係のご担当です。

伊藤千紗先生は言語発達障害学のご担当で、聖隷クリストファー大学の卒業生です。

どうぞよろしくお願いいたします。

両先生には後ほど、自己紹介を記して頂こうと思っています。

言語聴覚学科の2023年度もどうぞよろしくお願いいたします。

2023年度はInstagramなどSNSを多く活用して学科の様子をご紹介していきます.

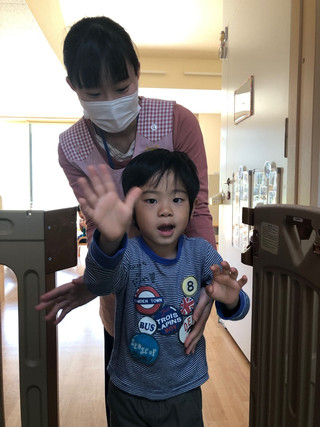

実習施設を訪問した折、卒業生の荒井瑞穂さん(2020年度卒)に会いました。

彼女は、御殿場市のフジ虎ノ門整形外科病院が設置している児童発達支援センター「フジ虎ノ門 こどもセンター」で小児領域の言語聴覚士として働いています。

特別に、荒井さんの訓練場面を見学させてもらいました。

子どもと楽しそうに訓練を行なっている様子を見ていると、「3年経つと、ひとかどの先生になるんだなあ」と彼女の学生時代を振り返り、卒後の成長を感慨深く思いました。

今後も学び続け、子どもの細かい発達を捉えて、スモールステップで成長を支援し、育ちを家族と共に喜べるような、心優しい言語聴覚士となれるよう、期待しています。

荒井さん頑張ってください。

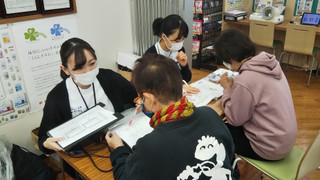

リハビリテーション学部では,昨年度から産学連携の事業を進めています.

12月9日(木)に杏林堂と連携してイベントを行いました.

今回のイベントはすでに杏林堂と湖西市(BaaS事業実証実験)が連携して行っている事業があり,そこに本学が参加させていただきました.

本学からは3年生4名,教員1名が参加しました.

内容は学生さんと相談し,「脳,発話,嚥下,聴覚」など言語聴覚士の専門性に関係するもので,測定を中心とした体験型にしました.

イベントには湖西市在住の高齢者が11名ほど参加してくださいました.

学生さんは「脳,発話,嚥下,聴覚」などの検査を行い,標準値と比較した後,結果をフィードバックしていました.

そして,家で実施できる予防法を伝えていました.

今回のイベントには,なんと湖西市長と副市長が来訪されました.

「聖隷の学生さんはしっかりされていますね」とお褒めの言葉をいただきました.

参加した学生からは,「とても良い経験になった.結果を伝える大切さや,不安に思っていることを傾聴する大切さを改めて学んだ.」などのコメントが聞かれました.

とても良い経験をされたようです.

2021年10月1日という中途半端な時期からここ聖隷クリストファー大学で、老体ながらもSTの学生に授業をしております小坂美鶴と申します。

今年は言語発達障害評価演習と言語発達障害治療演習を受け持っております。

なんと、岡山県倉敷市から単身赴任で、現在何十年ぶりかの一人暮らしをしています。

聖隷クリストファー大学の学生さんは、真面目で素直な印象でしたが、いざとなると自分で考えて勉強を進めることができる素晴らしい素質の若者が多く、40数年の臨床経験のあるSTの先輩でもある私は未来につながる希望を持ちました。

STの仕事は学んだ知識と技術を実際に臨床の場で実践していかなければなりません。

対象は困っている人たちです。

学んだことを少しでも人に役立つ形で実現し、さらに科学的な裏付けを作るために臨床から学び、発展させていくことが私たちの仕事です。

聖隷クリストファー大学には考えることができる学生がたくさんいて、本当に嬉しく思いました。

私はと言うと、4階の研究室から遠くに小さく見える富士山に励まされながら、自らの研究を進めていきたいと毎日思っています。

今は言語発達障害の早期発見のために語彙の表現形式がどのように発達するかという研究をしています。

よい研究結果が出て、3歳児健康診査で簡便に使用でき、早期発見と早期介入のシステムができるといいなと思っています。

ご興味がある方は一緒に研究を進めていきませんか?

聖隷クリストファー大学で皆さんととともに張り切って質の高い教育・研究をしていきたいと思っています。

また、独居老人でもありますのでどうぞ見守っても頂きたく、よろしくお願いいたします。

言語聴覚学科の大原です。

一緒に聴覚障害の勉強をしているグループの先生方と一緒に本を書きました。

言語コミュニケーション指導に新しい価値をもたらしうる教科書です。

僕は、ナラティブの評価と指導について担当しました。

その他の章も行間から執筆した先生方の息吹が聞こえてくるような面白い内容となっています。

8月1日に発売されました。

アマゾンで発売中なので、ぜひ読んでください。

教員の佐藤です。

6月24日から3週間にわたり、3年生の評価演習が行われました。

本演習は実際の言語聴覚障害の方にご協力いただき、評価・診断を行わせていただきます。

今回は4名の方にご協力いただきました。

2名は外部の方、もう2名は浜松十字の園の利用者さんにご協力いただきました。

昨今の社会情勢のなか、ご協力いただいた患者さん、浜松十字の園の関係者の皆様、誠にありがとうございました。

1回目は患者さんに初めてお会いするということで、インテーク面接を行いました。

学生さんは初めての面接のためとても緊張していました。

患者さんにご配慮いただき、何とか初回を終えました。

年齢の違う方と話す経験はなく、会話をすることがとても難しかったようです。

面接や観察から会話評価、行動評価を行いました。

考えられる障害をより詳しく調べるために、2・3回目に行う総合的な検査を考えました。

また、患者さんの症状を把握し、なぜ話しにくいのか、なぜ飲み込みにくいのか、その発生機序をグループで考えていました。

1回目で患者さんが「貼り絵が好き」という情報を得たので、2回目の時に貼り絵を作っていました。

患者さんにプレゼントする貼り絵です。

演習前にグループで最後の確認です。

3回目には感謝の意を込めて『プレゼント』を渡していました。

学生さんが自身で考えて準備をしていたようです。素晴らしい!

こちらのグループは一緒に撮影した写真を色紙に貼っていました。

こちらのグループは、患者さんの好きなお花や嵐の写真を貼っていました。

患者さんも嬉しそうにされていました。

我々言語聴覚士は『障害』をみるのではなく、『障害を持った人』をみています。

患者さんにはいろいろな背景があります。

性格や特徴などを把握し、その人にあった対応ができると良いですね。

みなさん、こんにちは。教員の高瀬です。

今回は、国際リハビリテーションコース(国際リハコース)の活動内容をご紹介いたしますね。

今年3年目になる国際リハコースでは、PT,OT,STの選抜された学生が国際的な舞台で活躍することを目指し、日々学修に励んでおります。

ただ今、2年生は英語のスピーキング練習とTOEIC受検などに向けて準備をしているところです。今月から夏休みに入ったアメリカの大学生と、毎週1回テーマを決めてスピーキング練習をしています。

今週のテーマは、「さまざまな場所」についての紹介です。初めて会う海外の方とよくする話題といえば、”Where are your from? (どこから来たの。)“ですが、”I’m from Shizuoka, Japan.” と返答した後に「会話が続かない」と言った悩みをよく聞きます。

日本人同士の会話ではそこまで意識しないと思いますが、海外の方の場合、このあとに何を伝えるかでコミュニケーションがさらに深まったり発展したりします。

2年生のみなさんは、昨年度に比べて随分と成長したことでしょう!ネイティブの大学生と会話をする機会はあまりないですが、このご時世であっても確実にスキルアップしていることと思います。

自ら質問もできるようになって、会話のやり取りが続くようになっています。それは、とても頼もしい進歩です!夏には、アメリカの大学の先生による海外留学同等の授業を受講する機会もありますので、さらにブラッシュアップできるでしょう。

国際コースでは、学生による英語インスタも行っているので、ぜひご覧ください。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

Instagram: seirei19post