学生交流会

4月3日、4日に1年生から4年生が集まって、交流会が開かれました。

この交流会は、先輩後輩との親睦を深めることを目的に行っています。

お昼ご飯を一緒に食べながら、授業やサークル活動、一人暮らしなど大学生活のことを先輩に教えてもらっていました。

先輩から履修科目についても教えてもらっていました。

新入生の皆さん、先輩方は同じ専門職を志している仲間です。

ぜひ先輩との絆を大事にしてください。

4月3日、4日に1年生から4年生が集まって、交流会が開かれました。

この交流会は、先輩後輩との親睦を深めることを目的に行っています。

お昼ご飯を一緒に食べながら、授業やサークル活動、一人暮らしなど大学生活のことを先輩に教えてもらっていました。

先輩から履修科目についても教えてもらっていました。

新入生の皆さん、先輩方は同じ専門職を志している仲間です。

ぜひ先輩との絆を大事にしてください。

2年生では、1年次に学んだ科目を基礎とし、様々な専門的な科目が入ってきます。

今日から専門科目の聴覚障害学の授業が始まりました。

この科目では反転授業とアクティブ・ラーニングを組み合わせて、聴覚検査に関する様々な内容を学んでいきます。

本日の授業では、まず、これまでに学んだ内容を復習するため、聞こえの構造や音の伝わり方、難聴について、患者さんにどのように説明するか…をテーマとし、各グループで話し合いながら、その説明内容を考えました。

「この言葉って患者さん分かるかなぁ」「図を使って説明すると分かりやすいんじゃない?」など、様々な工夫をしていましたね。

授業の後半では各グループで発表をしあい、聴覚に関する基本知識を確認しました。

4月に入り、いよいよ新学期で、昨日からオリエンテーションが始まっています。今日は、今年度最初のアドバイザー懇談でした。

新年度の最初に1年次を振り返って、「良かったこと」「うまく行かなかったこと」「今年度の目標」について、スピーチをしてもらいました。

皆さん、勉強面だけでなくプライベートな面を振り返り、自分自身に対して、よい気づきができていました。

昨年度の反省を活かして、今年度の頑張ろうと思うことを少しずつ実行し、2年生29名、切磋琢磨して成長できるよう頑張っていきましょう!

今回、リオン株式会社さんから講師をお招きししました。補聴器に関しての講義に加えて、実際の補聴器を見せていただいたり、その聞こえを体験させて頂いたり、音を調整して聞こえの変化をみたり…など体験型の授業をしていただきました。

耳型を採ることも体験しました。どのように作るのか確認できたとともに、耳型採取の際の患者さんの気持ちも分かりましたね。それぞれの耳の型を比べると、形がことなることも、興味深かったことと思います。

授業の感想には、聞こえや補聴に関して興味が持てたという感想が多かったですね。リオンさんに教えていただいたことをもとに、さらに授業で学んでいきましょうね。

2年生の授業風景をお届けします。

11月も後半となり、授業内容も、より高度で、より専門的になってきました。「言語発達障害学Ⅱ」では、グループごとに新版K式発達検査の演習を行いました。

各グループで検査者と被験者を交代しながら、検査手順の確認を行い、採点方法を学びました。 また、教員が実際に子どもに実施する様子をビデオで視聴し、学修した内容を深めました。

2年生は秋セメスターになり、専門的な科目が増えてきました。

構音障害学Ⅱでは、グループでのビデオ演習を取り入れています。

患者さんの発話を聴き、どのような発話特徴があるのかを皆で評価しています。

11月28日から実際の構音障害の方にご協力いただき、演習を行います。

皆さん、頑張って準備をしましょう。

On October 12th the Seirei Christopher University Speech, Language and Hearing (ST) Department had a wonderful time at an evening BBQ.

The event was mainly attended by first and second year ST students. The event was sponsored and supported by the Student Activities Council.

This event was attended by many students and offered an array of BBQ for everyone to enjoy. The event built great esprit de corps.

10月12日に大学の中庭でバーベキューを行いました。 このイベントは、郷土料理研究会というST学科の1・2年生から構成されている研究会が開催したものです。 今回企画してくれた2年生です。

まずは火起こしです。「炭ってどのようにおけば良いの?」と悩んでいると…、

マックリーン先生がやってきました。

「炭はこのように置くんだよ」と直々のレクチャー。

さすがやり慣れていますね。火起こししながらも、このスマイル。良いですね。

少しずつ火がついてきました。

火起こしが終わった後は、食物の準備です。2年生が事前に仕込みをしていました。

あとは焼くだけです。お肉、ウィンナー、野菜、焼きそばなど、いろいろなものを焼いていました。

多くの1~2年生が参加し、皆とても楽しそうでした。「大学でバーベキューができるなんて良いですね。今度は3年生や4年生も入れてやりたいですね」という声も聞かれました。

最後に皆で記念撮影です。

教員も参加させてもらい、とても楽しいイベントでした。2年生の皆さん、準備から片づけまで本当にお疲れ様でした。

2017年になり2週間が経過しました。

秋セメスターの授業も残り1週間となりました。

1月24日からは、秋セメスターの定期試験が始まります。

時が経つのがとても早いですね。

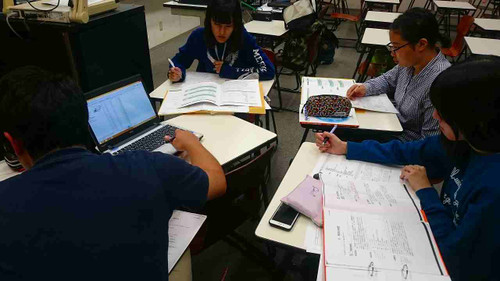

さて、本日は2年生の失語症学Ⅰという授業風景をお伝えします。

失語症とは、聴く、話す、読む、書く、計算する機能に障害が起き、

コミュニケーションに障害を来たすことをいいます。

授業では、失語症の歴史、原因、病巣、症状、タイプ、評価などについて勉強してきました。

今回は、6つのグループに分かれ、失語症の検査について事前に調べたことを発表していました。

一つ目は、標準失語症検査についてです。

『標準』ということばが付いていますが、どのような意味でしょうか。

これは、標準化されている検査であり、

誰が検査を行っても同じ結果がでるように実施方法が細かく決められています。

そのため、皆真剣に実施方法について確認していました。

次は標準失語症検査の補助検査です。

失語症と合併する発語失行や運動障害性構音障害、高次脳機能障害について調べる検査です。

患者さんへの教示の仕方、ヒントの出し方などについて説明していました。

具体的な実施方法について、モデルを提示していました。

2年生は講義、演習、グループワークなど忙しい日々を過ごしています。

定期試験まで残り1週間です。

体調には十分気をつけましょう。

11月5日(土)に聖隷クリストファー大学の学園祭(聖灯祭)が行われました。

2016年度のテーマは、「創 ~the sky is the limit~」です。

こちらは、自分のもつ無限の可能性を存分に発揮して、今迄にない新しいことにも挑戦して、

たった一つの聖灯祭を創り上げようという思いが込められているようです。

さて、皆さんをおもてなしするために、1年生と2年生が中心になり、前日から準備を行っていました。

ST学科の場所に案内するための看板を作っていました。

皆さん几帳面ですね。色合いにも気を使っていますね。

高次脳機能障害のブースでは、なにやらダンボールを用意していますね。

これは何に使うのでしょうか。

次回、使用しているところを紹介しますね。

聴覚障害のブースでは、実際の補聴器を経験してもらうそうです。

2年生は、今聴覚障害学の講義を受けているときですね。

講義で習ったことをぜひ皆さんにお伝えください。

こちらはなにやら、配色の綺麗な輪飾りを作っていますね。

何に使うのでしょうか?

控え室が外から見えないように飾っていました。

なかなかオシャレですね。

次回は聖灯祭の当日の様子をお伝えします。

こんにちは。教員の佐藤です。

はじめに皆さんに質問です。

今日は何の日でしょうか?

そう、11月11日は、“1”が並ぶ『ポッキー&プリッツの日』です。

スティック状菓子の代表的なポッキーとプリッツの形が

数字の“1”に似ていることから、“1”が6個並ぶ平成11年11月11日に

日本記念日協会の認定を受けてスタートしたそうです。

私も日本の記念日に認定されているとは知りませんでした。

お昼休みに2年生のところに行くと、

皆でポッキーとプリッツを食べていました。

皆でポッキーとプリッツを持ち寄り、記念日を満喫していました。

記念日を皆で楽しめるのはとても良いですね。

次の記念日は何をするのでしょうか。楽しみですね。