聖灯祭

11月3日(土)に「聖灯祭」という大学の文化祭が行われました。大学では屋台の出店やイベントなど多くの企画がありましたが、言語聴覚学科では1年生と2年生が中心となって言語聴覚士に関するブースを出展しました。嚥下食を試食してもらったり、どの程度長く発声できるかなど、多くの方に実際に体験してもらいました。また、言語聴覚士についての説明をロボットのPepperくんにしてもらい、とても好評でした。言語聴覚学科のブースに来て下さった皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

11月3日(土)に「聖灯祭」という大学の文化祭が行われました。大学では屋台の出店やイベントなど多くの企画がありましたが、言語聴覚学科では1年生と2年生が中心となって言語聴覚士に関するブースを出展しました。嚥下食を試食してもらったり、どの程度長く発声できるかなど、多くの方に実際に体験してもらいました。また、言語聴覚士についての説明をロボットのPepperくんにしてもらい、とても好評でした。言語聴覚学科のブースに来て下さった皆様、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

2年生の秋セメスターは専門科目も多くはじまっていますが、専門基礎科目もより専門分野に関連性の高い科目が入っています。その1つの聴覚心理学の授業を紹介します。音に対するヒトの聴知覚について学ぶ科目です。音の大きさや、高さの知覚についてなど、様々なことを学習していますが、この日は、両耳聴や音源定位について学びました。グループで基本的な概念や用語について、ディスカッションし整理し、お互いに発表をしあったりして、理解を深めています。

夏期休暇も終わり、2年次の秋セメスターが開始し、初日の今日は、各学年でガイダンスを行いました。秋セメスターに関する様々な連絡事項ととともに、春セメスターの成績表を返却しました。それぞれ、結果をどのように受け止めたでしょうか?春セメスターの時間の使い方、勉強の進め方など、振り返って反省すべきことも多かったかもしれません。

アドバイザーからは、将来を見据えて秋セメスターでどのように自身を改善していくか…ということを考えてもらうよう話をしました。2年秋は、専門基礎科目、専門科目など、さらに新しいことを深く学んでいきます。

それぞれ学びのPlanを立てて実行していきましょう。

夏休み中ですが、今週から2年生が1週間の保育園実習に行ってきます。

1~2年生の講義で学んだ発達心理学、言語発達学、言語発達障害学の知識を実際のお子さんと接する体験をすることで、学んだ知識を再確認し、知識を統合して理解することを目標にしています。

実際に小さいお子さんと接する機会がないため不安に思っている場合には、事前にお子さんを対象としたボランティア活動に参加することで実習の準備をしている学生さんもいます。

大学の教員も実習の途中で保育園を訪問させて頂いて、学生さんが困っていないか様子を見に行きます。実りのある実習となるよう、頑張りましょうね。

一週間にわたって実施された定期試験も、本日で終了です! 最後の試験が終了した後、「終わったぁ~」と嬉しそうな声がクラスからあふれ出ていました。定期試験、よく頑張りましたね~。よい結果に結びつくといいですね。

来週からは夏休みです。その前に…、春セメスター最後のHRを行いました。次セメスターに向けての連絡事項や、その他の確認事項の話をしました。加えて、マックリーン先生から、大事な「勉強」への取り組み方についての話がありました。定期試験を終えて、ホッとしていた皆さんですが、ぜひ、定期試験や春セメスターの勉強を振り返って、夏期休暇時に復習などできることを、実施していきましょう。

また、さまざまなイベントやボランティア参加、バイトや遊びなど、夏期休暇時にしかできないことにチャレンジしてほしいものです。2年生の皆さん、よい夏休みを!!

9月になると2年生は、1週間の保育園実習があります。これまでの授業では、小児の発達について学んできましたが、保育園実習では、その知識を元に実際に園児と関わりながら、子どもたちの様々な発達について考え、知識を深めていくことにチャレンジします。さらに、保育士の先生方のお仕事を拝見し、保育で大事にされていることや、個々の子どもたちに合わせて、どのような関わりをされているのかを見てくることも目標となります。

本日、保育園実習に関するオリエンテーションを行いました。事前に学習することや準備をすることの説明を受け、それぞれの学生が伺う実習先(保育園)についても話がありました。皆、いよいよ始まる保育園実習に対し、緊張の面持ちで真剣に聞いていました。言語聴覚士になるうえで、小児の発達を深く知ることや、保育の現場を知ること、保育士の先生方の関わりから子どもたちに合わせた関わりかたを知り学ぶことは、非常に重要です。保育園実習で、これらのことを学び、言語聴覚士として関わるお子さんの背景を深く考えられるようになっていくといいですね。

今日は定期勉強会の第2回目です。前回の勉強会の後、「患者さんの気持ちを理解するには」ということをテーマに、個々にアイディアを考え、Google Classroomに意見を提出してもらいました。

今回は、その意見を皆で確認した後にグループに別れて、グループメンバーのアイディアを聞きつつ、さらに内容を深めることをしました。これは1年生の秋セメスターから取り組んでいる、クリティカルシンキングです! グループメンバーの意見を聞き、「それはどういうことだろう」「それは本当に患者さんを理解することにつながるのだろうか」と疑問を持ち、じっくり皆で話し合い、考えを出し合いました。

これにより、それぞれが1人で考えたアイディアよりも、一歩踏み込んだ深いアイディアが出てきました。相手の意見を聞き、それについて「どういうことだろう」と考えることはとても大事なことですね。

次回は、今回グループで深めたアイディアを元に、それを文章化し、文章を読む相手にわかりやすく伝えることにチャレンジしてみましょう。

1年次の秋セメスターに、プレゼンテーションやクリティカルシンキングなど、大学生にとって重要なトピックを取り上げて、スキルアップの定期勉強会を行ってきました。今期も2年生の皆さんからの要望もあり、定期的に勉強会を行うことになりました。

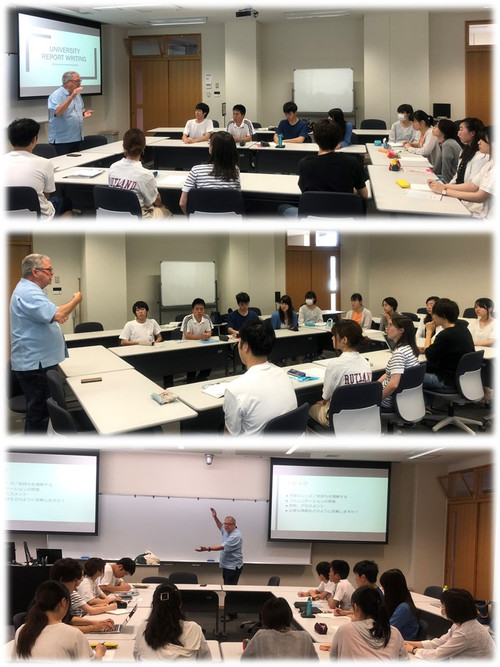

皆さんに勉強会で取りあげて欲しいトピックを聞いたところ…「レポートの書き方」という声が多くありました。各科目でレポートを課されることも増えてきましたので、それぞれ自分の意見を文章化したり、レポートで表現したりすることの難しさを感じているようです。

初回の勉強会では、アドバイザーのマックリーン先生から、レポートの書き方の秘密をお話していただきました。昨年のプレゼンテーションスキルの勉強会でもやったように、やはり「構造化」をすることが最も大事!ということでしたね。次回までに、あるテーマをもとに、自分の考えやアイディアを考えてくることをしてくることが課題として出されました。次はその考えやアイディアをもとに、どう書いていくかを皆で勉強をしていく予定です。

レポーティングスキルは、これからのレポート課題だけでなく、臨床実習や卒業研究、将来の仕事においても大事なスキルになります。今から、少しずつ「書く力」をつけていきましょう。

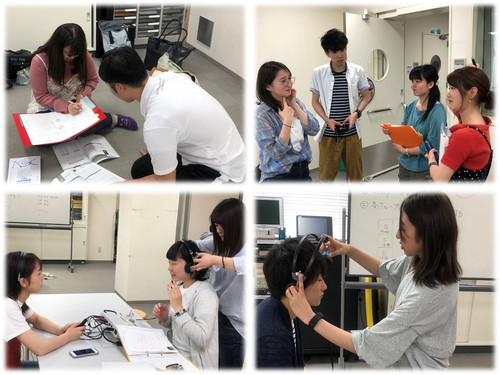

聴覚障害学の授業では、基本の聴力検査について学び始めています。

今日の授業では、グループで検査の手続きを確認したり、患者さんへの検査の説明をすることを想定して、説明内容を考えたりしました。また実際の検査機器を用いて、ヘッドフォンをつける練習や、検査機器の操作の確認もしました。

患者さんに対応する際に、工夫したほうがいいことや、もっとこうすると良いのではないか…など、お互いに良いアドバイスをしあっていましたね。

患者さんに検査を実施するためには、正しく測定できることはもとより、検査中は患者さんの状態を確認しつつ、丁寧な声かけや配慮が必要となります。

それができるようになるために、まずは手続きどおり正しく測定できることを目標において、少しずつ練習をしていきましょう。