1年生

2014年8月 1日 (金)

2014年7月10日 (木)

2014年7月 7日 (月)

言語聴覚障害学概論(1年生)

言語聴覚学概論では言語聴覚士の仕事の実際を知る機会として、

2014年7月 4日 (金)

学会参加(在学生・卒業生・教員)

2014年6月28・

今回は藤原先生は座長、足立先生、池田が発表、

在学生も参加していました。

口演発表直後に足立先生と撮影

「足立先生かっこよかった」「

全員は撮影できませんでしたが卒業生が発表している場面です。

全員は撮影できませんでしたが卒業生が発表している場面です。

学会参加をしている間に子どもさんを預かる託児ボランティアに参加している小児施設に勤務する卒業生もいました。

言語聴覚学科の開設に尽力をいただいた立石先生にも会うことがで

現在4年生が実習でお世話になっている病院の卒業生にも会いまし

在学時に実習でお世話になった実習指導者との再会もありました。

ゼミ生とパチリ

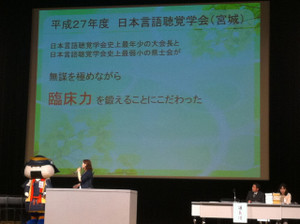

来年の学会は仙台で開催されます(その次は京都)。

仙台・

2014年6月20日 (金)

郷土料理研究会(1・2年生)

言語聴覚学科が中心となって活動しているサークルの1つに「

昨日は3年生から幹事を引き継いでから初めての活動、

3年生もお招きしたかったようですが初めての活動で大人数を仕切

1年生・2年生の混合チームでしたが、チームによってチーズ、

遠州焼きとは静岡県西部の浜松市を中心とする地域のお好み焼き。

これこそまさに「郷土料理」!!!

うまく進行できるかとても心配していましたが大成功でしたね。

次回の顧先生を講師としてお招きして作る中国式餃子、

2014年6月18日 (水)

2014年6月16日 (月)

オープンキャンパス(1・2・3年生)

6/14(土)はオープンキャンパスを開催しました。

今回は言語聴覚士の仕事がイメージしやすいように学生さんがST

授業で習ったことをしっかり実践している姿、

今回は多くの方にご参加いただき心より感謝申し上げます。

少しでも言語聴覚士に興味を持った方、もっと言語聴覚学科・

2014年5月30日 (金)

2014年5月15日 (木)

2014年5月12日 (月)

アドバイザー面談(1年生)

1年生が大学に入学して約1ヶ月がたちました。

それぞれ、大学にようやく慣れてきた頃でしょうか。

現在の大学生活や勉強のこと、通学や友達のことなど、

個々の状況を聞くために、4月末から5月にかけて、アドバイザー面談を行いました。

高校までの授業とは違って

講義の内容が密であったり、授業時間が長かったりする点で

「授業には、まだ慣れません~~」と言っていましたが、

みんな大学生活には、ほぼ慣れてきたようですね。

春セメスターの勉強の中でも、専門科目は、みんな「面白い!」と言っていましたね。

音声学が特に人気でした。構音について考えて、理解して・・・という分かることを本当に楽しんでいるようでした。

その調子で、みんなでお互いに勉強を頑張りあってほしいものです。

バイトやサークル、ボランティアなども機会があれば、チャレンジしてみてくださいね。