臨床歯科医学(2年生)

本日の臨床歯科医学は病院見学です。

ユニフォームに着替えて準備万端

外部講師の大野ドクターの勤務先である聖隷三方原病院を見学させていただきます。

教室でのオリエンテーションを終え、隣の聖隷三方原病院に歩いて向かいます。

病院の廊下で大野ドクターからこれからの予定について説明がありました。

本日は歯科衛生士さんの口腔ケア場面を見学させていただくので、これから病室に移動します。

スポンジブラシ、歯間ブラシなどを使って患者さんの口の中の汚れをとります。

お年寄りには馴染みがあるとのことで口腔消毒薬の代わりにお茶を使っていました。

口を開けていただいたり、舌を出していただくのは口腔機能のトレーニングにもなるとのことでした。

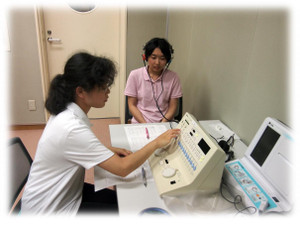

見学終了後は 歯科治療室で大野ドクターによるプチ講義を受けました。

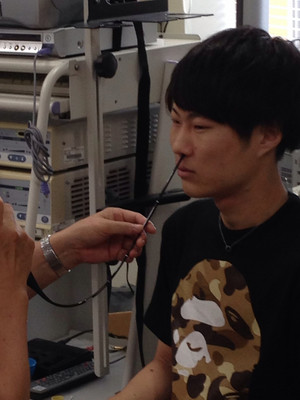

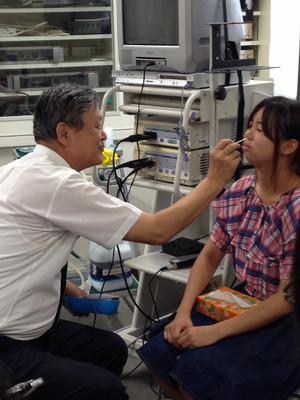

軟口蓋挙上装置や舌接触補助床などの口腔内装置を見せていただきました。

この調整は歯科医師と言語聴覚士が連携して行うそうです。責任重大!

歯科治療室 の隣は言語聴覚士の訓練室。 小島学科長が在職中に使っていた訓練室前で記念撮影してきました。