2014年9月16日 (火)

2014年9月12日 (金)

ボランティア(2年生)

ボランティアに参加した2年生の報告です。

8月30日(土)に大学の近くにある、「

夏祭りの服装は浴衣やはっぴでも大歓迎というご連絡を頂いたため

私たちはそれぞれのゲームブースを担当しました。

ボウリングブースでは、ピンを倒すために力強くボールを投げ、

輪投げブースでは、

夏祭りは、お子さんや親御さん、先生方やボランティア等、

的当てブースでは、親御さんのお子さんへの関わり方や、

2014年9月11日 (木)

学会発表 (卒業生)

去る、9月6日(土)、7日(日) に、

第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会が、

なんと今年は、6300名の参加者だったそうです。

この大会で、卒業生が発表をされました。

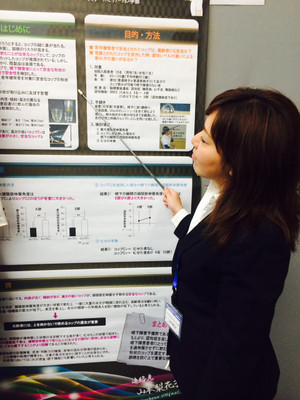

まずは、5期生の山本さんです。

お仕事が終わってから、

いろんな方から質問をいただけたようで、何よりです。

2014年9月10日 (水)

2014年9月 9日 (火)

2014年9月 5日 (金)

研究指導(卒業生)

卒業生の山本さんが9月6日に東京で開催される日本摂食嚥下リハ

ちょうど夏期休暇で大分の就職先から実家に帰ってきて大学に立ち

初めての学会発表を先生方も応援しています。「がんばってね」

これだけの先生方の応援があればもう大丈夫!

指導教官の小島先生と簡単な予演会。

2014年9月 4日 (木)

リフレッシュ休暇(卒業生)

8/30(土)の学会終了後のお疲れ様会(岩槻)

大分に就職した卒業生と関東勤務の彼(PT)

焼酎を飲みながら、

在宅に移り、頑張って(戸惑って)いる彼への助言をしたり、

月曜には大学に寄り、

おみやげを頂きました。

中味は、焼酎とつまみでした。

時々2人に渇を入れて欲しいらしい...

今日は、高校の先生に会いに行き、夜は同級生と食事会で、

充実したリフレッシュ休暇になったことでしょう。

次は、11/1(土)

2014年9月 3日 (水)

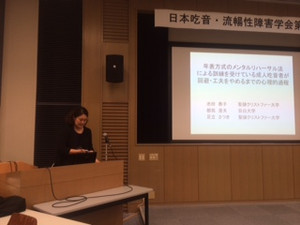

研究活動(教員)

8/29~31に目白大学岩槻キャンパス(埼玉)で開催された「

吃音学の外部講師としてお世話になっている目白大学の都筑澄夫先

担当している患者さんが進展段階4層から2層に改善したので「

訓練場面のビデオも使って発表したので患者さんの苦悩が軽減する

昨年、年表方式のメンタルリハーサル研究会を立ち上げ、

一人ずつ握手をして学会の成功をお祝いしました。

200名近く参加したそうで、

2014年9月 2日 (火)

地域貢献(教員)

静岡県立浜松特別支援学校から特別支援教育講座の講師依頼を受け

8/27に「ST(言語聴覚士)からみた支援」

受講者は50名前後で、多くは特別支援学校の先生。

言語・コミュニケーションの発達支援は幅広く、

皆さん熱心に耳を傾けてくださったのでとても話しやすい研修会で

ゼミ生を3名連れていき、

積極的に会場準備や片付けのお手伝いをしていたようで、

感想文を読むとそれぞれ勉強になったようですので一部紹介します

【ゼミ生の感想の一部】

「先生のお話を真剣に聞いている姿を見たり、初めての講演という

「講演後に質問をする先生がいらっしゃった。それだけ言語聴覚に

「特別支援学校の先生方の頷く様子や講演会後の質問の多さに、S

「海外や地域によっては、STが常に教育現場に加わり活動すると

「STが教育現場に加わることにより、

「講演後に質問をする先生がいらっしゃった。それだけ言語聴覚に

「特別支援学校の先生方の頷く様子や講演会後の質問の多さに、S

「海外や地域によっては、STが常に教育現場に加わり活動すると

「STが教育現場に加わることにより、

「

「STは訓練をするだけではなく、今の現状を踏まえ、