2014年11月13日 (木)

2014年11月12日 (水)

リハビリテーション学部10周年企画ロゴマーク決定

2004年に開設された聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部は、2014年で10周年を迎えます。

この機会をさらなる飛躍を期す絶好の機会と考え、本学リハビリテーション学部の特色や個性を社会にアピールし、

地域の方々をはじめ多くの方に知っていただけるような「ロゴマーク」を公募いたしました。

本学の所在地である静岡県だけでなく北海道や沖縄など国内各地域の方々から約160点ものご応募をいただき、

厳選なる選考の結果、最優秀賞(ロゴマーク採用作品)を次のとおりに決定いたしました。

予想を超える多くの方々よりご応募いただきましたこと、深く感謝いたします。

■最優秀賞(採用作品)

田村貞夫 様(東京都)

【最優秀作品コンセプト】

10周年を表す「10イヤーズ」の文字と大学のシンボルカラーの

人物群を組合せてロゴマーク化。

人物群の意味-1:リハビリテーションによって回復を喜ぶ人物と

人材育成を行う聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部を人物群で表現。

人物群の意味-2:リハビリテーションをとおして社会に貢献する

聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部を人物群で表現。

人物群の意味-3:開設10周年を迎えたリハビリテーション学部の

今後一層の躍進を円を描きながら外部に向け広がろうとする人物群で表現。

基礎ゼミⅡ (2年生)

2014年11月11日 (火)

大学見学 ~藤枝明誠高校~

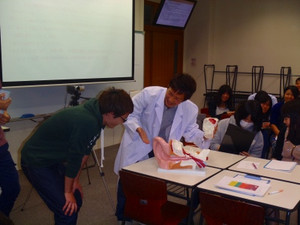

「中学・高校と大学の学びの違い ~ICTを活用したアクティブラーニング~」と題して

簡単な講義をさせていただきました。

講義の中では、

実際のリハビリテーション学部の授業を紹介しました。

特に言語聴覚学科の私の授業では、

今年度よりICTを活用して反転授業を始めています。

保護者の皆さんには、現在、開講している「音響学」の授業を例に

実際に、iPadを使ってMoodle(e-

また従来と大きく違う授業の進め方や、

授業の映像を見て頂きながら紹介しました。

基礎ゼミⅡ (2年生)

今回は、3時限かけて「自分の性格や考え方の傾向について知る」

今までは特別に意識したことがなかった自分の性格や考え方のくせ

2014年11月 7日 (金)

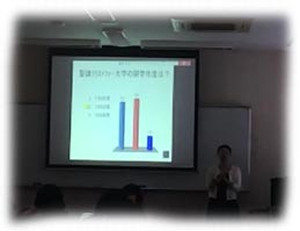

基礎ゼミⅡ(2年生)

基礎ゼミⅡは春セメスターの基礎ゼミⅠと同様教員1名に対して

学

基礎ゼミⅡは「自分の取扱説明書を作ろう」が目標の1つですので

客観的な検査を通して自分を知るという演習が3コマあります。

実施したのは1年秋セメに受講した「臨床心理学」

・新版TEG II 東大式エゴグラム

・YG性格検査(矢田部ギルフォード性格検査)

・PFスタディ などです。

「楽しみ」という学生さんもいれば「

学生さんもいましたが、