Again this week (16th of November), the first year ST students had their weekly study session. This weeks event was particularly interesting.

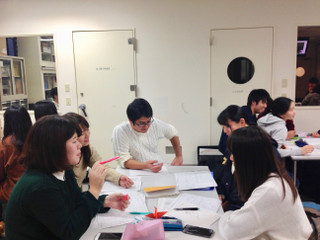

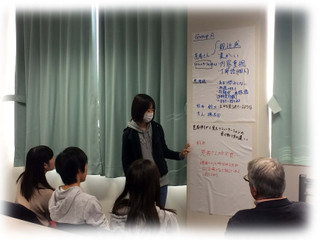

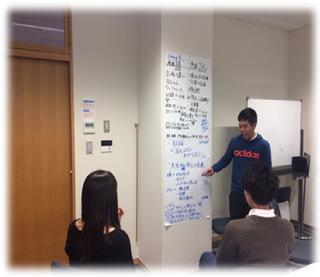

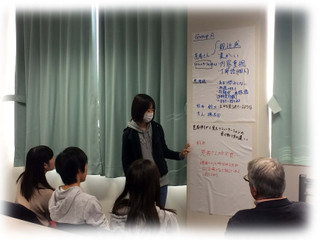

This week was a culmination of the last few weeks discussions and topics. The students made group Poster presentations on their discussions around a topic related to using critical thinking skills. This gave the students the opportunity to coalesce the previous discussions about presentations, structure, and critical thinking skills.

It was a very mature and impressive event. The students took control of the topic, developed a position on the topic and then, under the leadership of Prof. Ishizu, made round robin poster presentations of their group's ideas. It was very enjoyable.

今回は、前回に引き続き「クリティカル・シンキング」についてのワークをしました。前回、グループで出し合った様々な意見を、再度、まとめ、それぞれ他のグループの人にプレゼンテーションをしました。これまで学んできた、プレゼンテーションの構造化、話し方についても気をつけて発表をしました。

グループ毎に、見事なくらい違う意見や考えが出てきていましたね!それでこそ、クリティカル・シンキング!色々なことを他方向から考え、良いディスカッションと発表ができました。

今日の勉強会の紹介は、荒井さん、鈴木さん、そして長谷川さんです。

********* 荒井さん *********

11月16日(木)の定期勉強会では、前回、グループディスカッションでまとめた内容の発表でした。なぜ「患者様」と「患者さん」と呼び分けることがあるのか。というお題で、一人一回、必ず発表をしました。

私達のグループは「答えはない、わからない」という結論が出ました。しかし、他のグループでは、「患者という言葉を使わないようにする」「名前を呼ぶようにする」「患者さんと呼んだほうがいい」という結論が出ていました。私達は、「様」と「さん」について考えていたので、名前を呼ぶという考えがとても新鮮に感じられました。

今回の勉強会を通して、「患者様」と「患者さん」の違いを発表しあいました。このことにより、意見をまとめ、発表するということが少しできるようになったと思います。

********* 鈴木さん *********

11月16日の定期勉強会では、前回グループディスカッションを行った、「患者様」と「患者さん」の呼び方の違いについて分かりやすくまとめ、それぞれ発表をしました。

私たちのグループは、「自分たちが患者だったら、呼び方の違いをどのように感じるか」をトピックにして、内容をまとめました。

このテーマは考えれば考えるほど難しく、まとめるのが大変でしたが、他のグループの発表では、自分たちのグループにはない意見を聞くことができ、とても興味深い内容だと改めて感じました。

私は今回、他者の意見に疑問を持ち質問をすることができませんでしたが、今後はいろいろな視点で考え、疑問を持つことを大切にしていきたいです。

********* 長谷川さん *********

第8回定期勉強会が行われました。今回は前回の続きとして、クリティカル・シンキングのもと、小グループで議論した内容を、他の人達にプレゼンテーションを行いました。私は、プレゼンテーションにおいて話す内容がわかりやすく伝わるよう、構造をしっかりまとめ、また、話す際は、聴き手の方を見ることを意識しました。

議論のテーマは、患者様と患者さんの呼び方の違いについてでした。そして、他のグループの意見を聴いて、とても面白いと感じました。自分達が出した答えと他のグループが出した答えが全く違いました。問題の視点を変えることで、「患者さんと呼ぶべき」や「名前で呼ぶべき」といった意見が出ました。

こうして、物事を懐疑的に見ることで様々な意見が出ることがわかりました。答えや結論が無いテーマで考えることは難しいことでしたが、とても内容の濃いことが話し合えたと思います。これからは、物事に対し、そのまま受け入れるのではなく、まず、疑問を持って考えていきたいと思います。

******************************