解剖見学

こんにちは言語聴覚学科1年生です。

先日、解剖学の授業で解剖の見学がありました。

まだまだ学び始めですが、多くの知識と経験を得ることができました。

また、この日は私が初めて実習衣を着た記念日です。

この気持ちを忘れないようにします。

暑い日で、昼食後に友人と食べたアイスが美味しかったです! (SK)

こんにちは言語聴覚学科1年生です。

先日、解剖学の授業で解剖の見学がありました。

まだまだ学び始めですが、多くの知識と経験を得ることができました。

また、この日は私が初めて実習衣を着た記念日です。

この気持ちを忘れないようにします。

暑い日で、昼食後に友人と食べたアイスが美味しかったです! (SK)

「なにそれ、かわいい!」

入学して間もない四月。何気ない話をしていたら突然そんなことを言われて、とても驚きました。

私は浜松市出身で、小中高も浜松の学校で過ごしました。

大学の魅力といえば、いろいろな地域から学生が集まること。

ST学科1年生も例外ではありません。

多くの出身地の人がいて、とても新鮮です。

「今日までの課題ってこれだら?」(今日の課題ってこれだよね?)

「これ本当の話だに?」(これ本当の話だよ?)

「だら・だに」

浜松の方ならきっと使ったことがあるでしょう。

私も今まで当たり前のように使ってきました。

大学生になった今でも自然に使います。

その時に話していたのは三島市出身のMさんでした。

記憶力が欠けている私はその時になんの話をしていたのかは忘れてしまいましたが、「~だら?」という方言を無意識に使っていたような気がします。

それを聞いたMさんはとっさに「かわいい!」と言ってくれました。

何気なく使っている方言がかわいい、というのを今まで意識したことがなかったので、純粋に驚きました。

ちなみに三島では「今日バイトだったさ~(今日バイトだったんだよね~)」という方言を使うそうです。かわいい!

県外出身のAさんにも話を聞いたところ、「ここの方言聞くとかわいいなって思う」とかえってきました。

浜松の方言はかわいいそうです!

しかし個人的にはどこの方言もかわいいし面白いと思います!

大学はいろんな出身地の人と話せるのも楽しいと入学してから感じました。

浜松市外や県外のこともこれからもっと知っていきたいです!

PS 18時くらい帰り道の景色です。グラデーションのかかった空がお気に入りです。

こんにちは!

言語聴覚学科の一年生です。

最近は空き時間や昼食の後にトランプやUNOをしています。

勉強の息抜き? 現実逃避? 友情?

どれも正解かな...と思っています。

もちろん、ゲーム後の手洗いやトランプの消毒は欠かしていません。

暑くなってくる季節ですがこれからも頑張っていきましょう! (RK)

皆さんこんにちは!

言語聴覚学科1年の天方です。

入学式から2ヶ月が経ちようやく学校生活に慣れてきました。

課題や中間テストなどたくさんありますが、みんなで助け合って頑張っています。

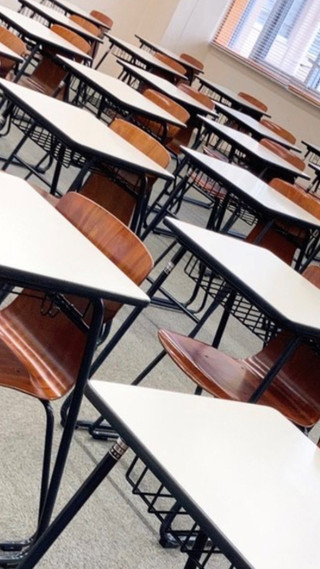

大学の講義室を紹介します。

高校と違うのは、毎時間違う講義室で講義を受けることです。

教科書が置きっぱなしになっているということは全くありません。

次の講義に使う人は違う学科だったり先輩だったり…。

その方が常に最高レベルの勉強ができるようにと自身が使った机をきれいにして次の講義に向かうことが習慣化されてきました。

休憩時間に友達と食べる弁当はとても美味しく感じます。

食べ終わったら動画を観たり、ゲームをしたり、一緒に課題を行ったりしてリフレッシュしています。

大学生活はとっても充実していて楽しいです。 (SA)

皆さんこんにちは。

言語聴覚学科の一年生です。

本格的に専門分野の学習が始まり、課題や自己学習で皆忙しくなってきたと思います。

先日も浜松医科大学で解剖学実習を行い、命の尊さについて深く考えさせられました。

この写真は都田総合公園内にある増沢のつり橋から撮ったものです。

解剖学実習の後、買い物がてら散歩をしに行ってきました。

大きな池の中には鯉やカメが泳いでいて、周りは自然がいっぱいでとても癒されました。

とても敷地が広い公園で、春には桜が一面に咲くとても良いフィーリングスポットで、学校からもそれほど遠くないので気になった方はぜひ訪れてみてください。

これからさらに気温が高くなり蒸し暑い季節が続きますが、体調に気を付けて適度にリフレッシュしながらみんなで頑張っていきましょう。

それではまた! (MA)

こんにちは。

言語聴覚学科の1年生です。

少しずつ大学生活にも慣れ、楽しく授業を受けています。

私は、一人暮らしをしているので、食材を近くに住む一人暮らしの友達と買いに行くのですが、この前、買い物の帰りに都田総合公園に行ってきました。

公園は、思っていた以上に広く、とても奇麗な場所でした。犬の散歩に来ている人もたくさんいたので、色々な犬に出会えると思います! (MG)

皆様こんにちは!

一年生の言語聴覚学科の在学生です。

最近暑いですね!

ムシムシした暑さで外に出るのになかなか体力を消費しますね。

でもこんな時に食べるアイスは美味しい!!

学内コンビニで買ってそのまま外のデッキで食べるアイスはとても心が癒されます…

疲れて大学から出たときにこんなきれいな夕焼けを見ました!

思わず息をのみました…こんな素敵な夕焼け見たらなんだか心が浄化されますね

明日も頑張りましょう!! (AK)

皆さん、こんにちは。

4月の入学式からあれよあれよと

梅雨の季節になりましたね。

皆さんは季節の一幕を見つけれたでしょうか。

僕はコロナの対策もしつつ

家の近所の散歩をしていてたら

沢山の紫陽花を見れました。

このような時でも、季節の変わり目を楽しみたいですね。

言語聴覚学科 1年 青嶋

先日人体構造学の見学実習が浜松医科大学で行われました。

講義で学んだ人体構造について実際にご献体を通して理解することが目的でした。

実習では臓器の位置や構造、大きさなどを具体的に確認しました。

併せて、神経や血管の位置関係なども理解することができました。

今後疾患を学ぶ者として、将来医療で働く者として、人体構造の理解は不可欠だということを今回の実習を通じて実感しました。

また、責任の重さや人体構造学の学問の深さも垣間見ることができました。

高校で学んだ生物の授業とは比べ物にならないほど、専門的に生物学を学んでいます。

そういう時に,『医療系大学に入学したんだなぁ』と実感すると同時に背筋が伸びます。

真剣に『学びたい』という気持ちが湧き出てきます。

私たちは医学部で学んでいる訳ではありませんので、他大学に進学した友人に人体解剖を見学したという人はいません。

聖隷クリストファー大学に進学した私は、浜松医科大学のご協力のもと、実際の人体解剖を見学する機会を頂くことができとてもありがたいと思いました。

聖隷クリストファー大学に進学したメリットだと強く感じました。

このような貴重な機会をくださった聖隷クリストファー大学の先生方、浜松医科大学の先生方に感謝したいと思います。

本当にありがとうございました。

入学前は想像もしていませんでしたが、とても貴重な学びでした。

人体解剖見学実習前は正直とてもビビッていましたが、見学したときは人体の構造にとても興味が湧きあっという間に時間が過ぎました。

今後疾患の勉強が始まった時には、今回の経験を活かして学んでいきたいと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございました。 言語聴覚学科1年 (IK)

みなさん、こんにちは。教員の高瀬です。

今回は、国際リハビリテーションコース(国際リハコース)の活動内容をご紹介いたしますね。

今年3年目になる国際リハコースでは、PT,OT,STの選抜された学生が国際的な舞台で活躍することを目指し、日々学修に励んでおります。

ただ今、2年生は英語のスピーキング練習とTOEIC受検などに向けて準備をしているところです。今月から夏休みに入ったアメリカの大学生と、毎週1回テーマを決めてスピーキング練習をしています。

今週のテーマは、「さまざまな場所」についての紹介です。初めて会う海外の方とよくする話題といえば、”Where are your from? (どこから来たの。)“ですが、”I’m from Shizuoka, Japan.” と返答した後に「会話が続かない」と言った悩みをよく聞きます。

日本人同士の会話ではそこまで意識しないと思いますが、海外の方の場合、このあとに何を伝えるかでコミュニケーションがさらに深まったり発展したりします。

2年生のみなさんは、昨年度に比べて随分と成長したことでしょう!ネイティブの大学生と会話をする機会はあまりないですが、このご時世であっても確実にスキルアップしていることと思います。

自ら質問もできるようになって、会話のやり取りが続くようになっています。それは、とても頼もしい進歩です!夏には、アメリカの大学の先生による海外留学同等の授業を受講する機会もありますので、さらにブラッシュアップできるでしょう。

国際コースでは、学生による英語インスタも行っているので、ぜひご覧ください。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

Instagram: seirei19post