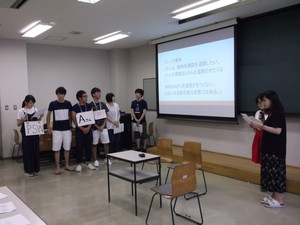

ソーシャルワーク演習Ⅵ 事例報告会

社会福祉士養成課程では、ソーシャルワーク演習ⅠからⅤまでが必修科目とされていますが、

聖隷クリストファー大学では社会福祉学部独自の演習科目として、4年次に演習Ⅵを上乗せしています。

4年間の学びとさまざまな実習体験を経た上での、4年間の総仕上げともいえる演習です。

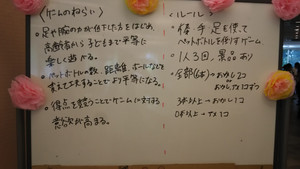

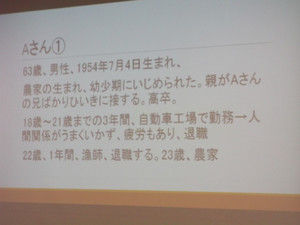

演習テーマは、「ジレンマ事例の作成を通じ、ソーシャルワーカーの『強み』について考察する―ソーシャルワーカーはジレンマの状況に対して、どのように向き合い、一歩を踏み出すのか」です。

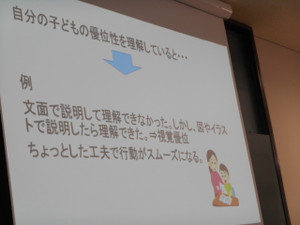

ソーシャルワークは「ジレンマに向き合う仕事」と言われます。「ジレンマ」とは、二つ以上の価値(選択肢)があって、そのうちどれを選択しても、どちらかに問題を残し、あちらを立てればこちらが立たない板挟みの状態です。

利用者の最善を追求するほどソーシャルワーカーのジレンマは強くなります。しかし、ジレンマは、ソーシャルワーカーとしての専門性を高め、最善を尽くそうと努力する者が感じる特権とも言い換えることができるでしょう。

4年間での学びの大きさと実習体験がもたらした成長を、それぞれの学生に感じることができました。きっと良いソーシャルワーカーとして育ってくれることと思います。