2018年5月25日 (金)

2018年4月13日 (金)

「新入生セミナー」が開催されました

4月6日(金)、社会福祉学部と聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校の合同で、新入生セミナーが行われました。

この新入生セミナーは、新入生に大学生活に早くなれてもらい、また先輩達や先生方とも親交を深めてもらうことを目的とした催しです。

このセミナーは、新入生セミナー実行委員である2年生と3年生が中心となって、長い時間をかけて計画し、準備してくれたものです。

動く玉入れゲーム。すごく盛り上がりました。

大学生活に関わるクイズにも答えました。

最後は、社会福祉学部伝統の手話歌です。みんな感動していました。

最後は、社会福祉学部伝統の手話歌です。みんな感動していました。

今年は、例年に比べて特に盛り上がったようで、1年生同士も仲良くなり、また教員や先輩ともなじんで、とてもいい新入生セミナーになったようです。

新入生セミナー実行委員の方々、協力してくださった先生方、本当にありがとうございました。

社会福祉学科 渡辺

2018年3月28日 (水)

2年次生を振り返って

本日は、2年次生の授業を振り返ります。

今年度もっとも印象に残っているのは、外部講師によるソーシャルワーク実習指導Ⅰの授業です。

来年の実習に向けた事前学習プログラムの一環で、毎年、社会福祉現場で働く職員の方々をお招きし、講義いただいていました。

今年度は新たな試みとして、当事者のご家族をお招きすることにいたしました。

初回は、浜松市手をつなぐ育成会の啓発委員会による「浜松キャラバン隊」に授業をお願いしました。

「みんな違ってみんないい」を合言葉として活動をなさっているキャラバン隊の授業は、ロールプレイや紙芝居などがふんだんに使われ、楽しみながら障がいの理解が促進されていく内容でした。

私自身が大学の授業構成を考えるうえで、とても役立つヒントをたくさんいただけたと感じています。

もう一つ印象に残る授業は、毎年のこととはなりますが、「インターンシップⅠ」という実習科目です。

2か月半にわたって社会福祉現場とかかわり続けることで、これほどまでに学生たちは成長するものなのかと、現場がもつ教育力のすごさを、毎年1月に開催される実習報告会で痛感します。

「やりきった!」という充実感が学生の表情にも表れています。

2018年3月27日 (火)

3年次生を振り返って

大学生活も折り返し地点を通過し、卒業後の自分について考えざるを得なくなる時期。

それが3年次という学年です。

3年次のメインイベントは、約1カ月にわたる資格実習です。

ソーシャルワーク実習という授業科目は、実習が終了した後の学内学習を通じて、

グループおよび個別という2つの方法で実習体験を吟味し、総括します。

グループとしての総括については、12月のブログで紹介しました。

一方、個別の総括については、学生一人ひとりが、4000字以上のレポートを文献は

使わずにまとめます。

私が所属する障がい・救護領域では、開学以来ずっと、レポートを冊子として

まとめています。

コースに所属する学生全員が、レポート集の印刷から製本、お礼状を同封して

レポートを実習先に郵送するまでの作業を分担して行います。

レポートには、実習開始から学内授業が終了するまでのプロセス全体がまとめられ、

学生個々の「実習物語」が描かれています。

実習終了後だけでなく、卒業して何年かが過ぎた時にでも、これを読み返して

もらえたら嬉しいと思っています。

そして、3年生は秋セメスターから、総合演習がはじまります。

4年生で完成させる卒業研究のテーマを選定することが、3年次の重要な

学習目標となります。

今年のゼミは3名とこじんまりしているので、思い切って年明け早々に、

静岡市にある保護観察所へ見学に出かけました。

保護観察官の方々からレクチャーいただくと同時に、建物内の見学なども

させていただきました。

なかでも私が最も印象に残ったことは、天竜川の治水事業に心血を注いだ

「金原明善」という人が更生保護の源流に大きくかかわっていたことを初めて知ったことです。

教員ももっと勉強しなければと思いました。

いずれにしても、更生保護の源流に静岡の人物がかかわっていたこと。

これは私たちの誇りですね。

また、保護観察官として仕事をするなかで、社会福祉士の資格を取得する必要性を感じ、

現在、勉強中であるといったお話なども伺うことができ、学生たちの資格取得の

モチベーションも上がったようでした。

やはり現場に足を運んでお話を伺う機会というには貴重です。

今後もこういう機会をできるだけ増やしていきたいと思います。

2018年3月26日 (月)

2017年度を振り返って②

本日のブログのテーマは、卒業生とのかかわりです。

大学教員にとって卒業生との再会は、自分がもっともエンパワーされる機会の一つです。

今年度も非常にたくさんの卒業生が大学を訪れ、近況を報告してくれました。

そのなかで本日は、浜松の地を離れた場所で再会した卒業生とのかかわりを紹介します。

一つは、東北の地における再会です。

それは5月の下旬でした。

本学に1年在籍し、都合によって進路を変更した元学生でした。

2年に1度くらいの頻度で会ってきました。

現在は学校を卒業し、身体に触れながら治療する仕事に就いています。

現在の職場におけるお年寄りとのかかわりを通じて考えていることなどを聞かせてもらうなかで、うれしい言葉に出会いました。

「準備ができたら、また聖隷で勉強したいと思っている」

思ってもみない言葉でした。

今は別の分野で働きながらも、社会福祉に関心を寄せ続けてくれていたことがとても嬉しかったです。

できるだけ近いうちに、今度はキャンパスで会えることを楽しみにしていたいと思いました。

二つは、東京での再会です。

今年度より、本学の同窓会が東京支部を立ち上げ、第1回目の同窓会が、東京駅に近いビルの一室で9月9日(土)に開催されました。

1970年代に看護短期大学を卒業した方から、昨年度に卒業したばかりのフレッシュな同窓生まで、約60名の方々が参加してくださいました。

社会福祉学部からは忙しいなか、同窓会長を含めて4名が駆けつけてくれました。

「子育てに追われ、仕事復帰に自信が持てずにいたけれど、同窓会に参加して『やっぱり仕事がしたい!』と思った」といううれしい感想が、後日、大学に送られてきました。

ありがたい連絡です。

こうした何気ないひと言が、教員をエンパワーしてくれるのでした。

2018年3月23日 (金)

4年次生の振り返り③

昨日のブログでは、入学前課題の発表会をお伝えしました。

本日のブログは「卒業研究-その②」とし、2017年11月30日に実施された、卒業研究発表会を取り上げます。

今年の私が担当したゼミは、9名。

男子学生1名と女子学生8名という構成でした。

男子学生にとって、当初は居心地が必ずしもよい場所ではなかったかと思うのですが、女子学生たちの気遣いによって、彼の誕生会が開催されるなどするうちに、徐々に打ち解けていけたようです。

学生たちの多くは、3年次のソーシャルワーク実習を通じて芽生えた関心をテーマに繋げました。

例えば、

・障がいのある兄弟のいる子ども支える支援とは-セルフヘルプグループの重要性-

・発達障害児者に対する支援のあり方

-当事者研究から考える今後にあるべきアプローチとは-、

といったテーマ性に基づいたものもあれば、

自己覚知をテーマとして扱った

・失敗する自分を認める~2つの実習を振り返って~

・本当の自分と向き合う~自己覚知から見えた保育観・援助観~、

などがありました。

落合ゼミとの合同で行われ、いずれの発表も一人ひとりの学生が良い意味の「こだわり」をもって取り組んだ内容となっていました。

大学で培った「こだわり」をもって、現場でのお仕事も頑張ってほしいものです。

2018年3月22日 (木)

4年次生の振り返り②

本日のブログのテーマは「卒業研究-その①」です。

卒業研究は、4年間の学修を総括する非常に大切な授業科目です。

学生が自らの関心をもったテーマを主体的に調べ、16000字以上の論文としてまとめます。

社会福祉学科では、こうした主体性をもった学修の大切さを、

入学前から学生に理解してもらうことにしています。

具体的には、推薦で入学の決まった学生に対して、社会福祉分野において自らの興味あるテーマについて調べ、それを発表する機会を設けています。

実はその発表会が、3月20日(火)に実施されました。

私が担当したグループの発表者は8名。

全員がすべて異なるテーマで発表してくれました。

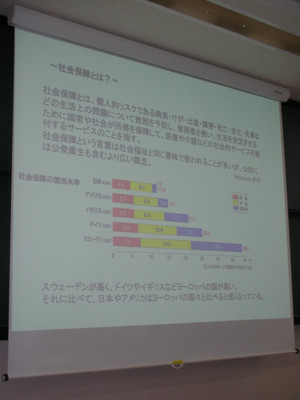

例えば、

・虐待について

・日本と海外の社会保障の違いについて

・ユニバーサルデザイン

・医療ソーシャルワーカーの役割、などです。

知識をまとめたものから実際のレクリエーションの実施まで、実に豊かな発表内容でした。

4月から4年間を共にする新1年生の成長が今から楽しみです。

2018年3月20日 (火)

4年次生の振り返り①

昨日のブログでは、卒業式当日の様子をお伝えしました。

本日からは、4年生の今年度を振り返っていきます。

4年次という学年で、学生が取り組まなければならない課題は3つあります。

1つは、4年間の学修を総括し、16000字以上の論文等としてまとめる「卒業研究」。

2つは、就職。そして、3つは国家試験です。

以上の3つのうち、本日は国家試験について取り上げます。

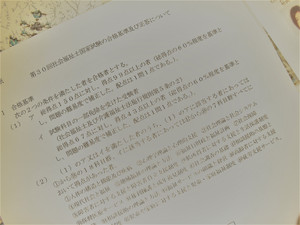

今年は、2月3日(土)に精神保健福祉士、4日(日)に社会福祉士の国家試験が実施されました。

試験終了後に学生たちが申告してきた自己採点の結果は、これまでにない得点の高さでした。150点満点のうち90点以上をとれていれば合格は間違いなしだったのですが、今年は合格基準そのものが上がる可能性が高くなってしまいました。

何人の学生が合格しているのか。。。

今年の4年生は、お互いに切磋琢磨しあえる関係性を維持しながら、最後まで頑張って学習を続けていました。その頑張りが報われるよう願いつつ、合格発表の日を迎えることになりました。

卒業式を終えてしばらく時間がたった3月15日。ついに合格発表の日です。

合格基準は100点を超えることはありませんでしたが、その一歩手間の99点。

過去30回の試験なかで、最も高い基準点となりました。

恐る恐る本学科の合格率を算出してみたところ、なんと55.6%!!

全国の大学平均も上回る結果となり、学科教員一同、胸を撫でおろした次第です。

今日は、私のゼミの卒業生を中心に4名の学生が国試結果等を報告するために、研究室を訪れてくれました。お祝いを兼ねて、大学のそばにあるカレー屋さんに行き、顔の筋肉が痛くなるくらい笑いながら大学生活の思い出話に花を咲かせました。

当初はみんなで記念写真を撮ろうと言っていたのに、笑いこけていたらすっかり忘れてしまいました。

マスク姿の2名の男子学生とカレーの写真だけ掲載します。

2018年3月19日 (月)

2017年度を振り返って①

3月5日(月)に、卒業式を無事に終えることができました。

例年通り、アクトシティの中ホールで挙行される式の前に、学部ごとの証書授与式が行われました。

こうした晴れやかな笑顔と出会うたびに、教員という仕事のありがたさを身に沁みて感じます。

卒業式後には今年度より「卒業パーティ」を改め、「進就職パーティ」が開催されました。

学生たちは4月よりお世話になる就職先のご来賓にご挨拶しながら、

数々の励ましの言葉を頂戴したようです。

そして、進就職パーティ終了後には、学生たちの企画・運営による謝恩会が開かれました。

学生や教員が思い思いに話をしたいと思う相手と歓談し、

全体では商品付きの楽しいゲームが組み込まれ、教員たちも口々に「楽しかった」「よい会だった」と話していました。

大学は卒業式をもって一区切りの時期を迎えます。

そこで本ブログでは、学生たちとのかかわりを中心に1年を振り返ってみたと思います。