ライフサイクルとソーシャルワークⅠ

1年春セメの「ライフサイクルとソーシャルワークⅠ」(選択必修)では、

現代社会のこども・若者の諸問題を保健医療福祉の専門職者として、

社会福祉学的視点から理解できるように、講義を受講し、グループで

話し合いを行い、発表テーマを決定し、次の回でグループ発表を行っています。

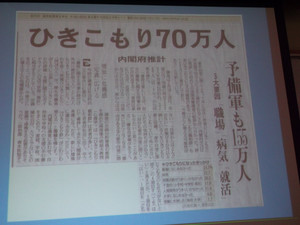

これまでに扱ったテーマは「若者の社会的自立・若者の自殺」、

「不登校・ひきこもり」、「発達障害・いじめ」、「母子保健」です。

子育の不安や児童虐待等の事例から「母子保健」の必要性にについて

ゲストスピーカーの先生(保健師)から伺いました。

次回は、3つのグループからの発表です。発表だけでなく、

関連した新聞を読んだり、文献を調べたりと、

それぞれの興味や関心に基づき、事前学修に取組みます。

1年次からアクティブラーニングを実施することで、

主体的に学ぶ姿勢が身に着き、またソーシャルワークに関する

関心も高まってきます。