9/22(土)社会福祉学研究科公開講座を開催しました。

9月22日(土)に、大学院社会福祉学研究科公開講座を開催し、

児童福祉施設や病院にお勤めの方や学生等24名にご参加いただきました。

*詳しくはこちらをご覧下さい ⇒ https://www.seirei.ac.jp/news/detail.php?CN=253771

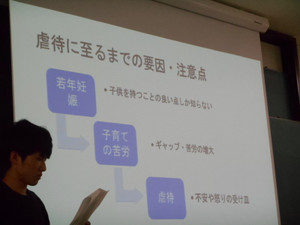

今回は「転換期の社会福祉-こども・若者の未来に向けて」と題し、

私からは「不登校、引きこもり、若者の自殺の予防と支援」をテーマに、

浜松市における取組を紹介しながら、地域における連携の大切さを紹介しました。

現社会福祉学科の4年生や卒業生の中で、調査の補助員として

協力してくれた方もおり、研究の進捗状況等に関心を持って

聞いてもらえたのではないかと思います。

今後も様々な取り組みを発信していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

(教員)