2018年12月19日 (水)

2018年12月17日 (月)

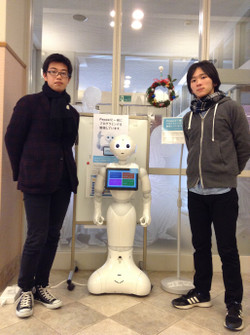

社会福祉学科の学生がPepperのプログラミングに挑戦しました②。

前回Pepperをプログラミングして、「ボランティアセンターでの受付アプリを作成する」という課題に挑戦した社会福祉学部 社会福祉学科の学生3名が、今回は「Pepperがクリスマス行事を案内できるようにプログラミングする」という新たな課題にチャレンジしました。

キリスト教を建学の精神とする本学にとって、クリスマスはとても大切な行事です。

11月下旬~クリスマス当日にかけて、本学ではクリスマスツリーの「点火祭」や「クリスマス礼拝」など様々な行事が行われます。

学生たちは、Pepperをプログラミングし、それらの行事をPepperがご案内できるよう活動を進めてきました。

12/10(月)には、プログラミングが完了したPepperを学生ホール(食堂)に設置し、ホールの利用者に対して実際に案内が行えるかを検証しました。

プロジェクトのメンバーは、Pepperがプログラミング通りに作動しているかを真剣に確認し、ホールを利用している学生に対して、プログラミングの方法やタッチパネルの操作方法などを丁寧に説明していました。

学生たちは今後も活動を行い、より複雑なプログラムが組めるように挑戦を続けていく予定です。

*「Robo Blocks」アプリを使用しました。

聖隷クリストファー大学は「Pepper社会貢献プログラム」に参加しています。

2018年12月14日 (金)

3年生 総合演習Ⅰ(専門ゼミ) 点描 ②

3年生対象Sゼミのフィールドワークの2回目は、大学の地元、三方原地区で住民主体の福祉活動を展開している「三方原地区社会福祉協議会(通称「地区社協」)」の家事支援事業「協力員研修会」に参加させていただきました。

三方原地区社協では数年前から「地区に住む全ての人が安心して暮らすことができるように、お互いが『助け合い、支え合う』地域福祉活動の一環として」、地域内の高齢者、障がい者、ひとり親家庭などを対象に、草取り、掃除・洗濯・食事の支度、買い物代行、通院等の同行、その他家事支援サービスを実施しています。

実際の支援に携わっているのは「協力員」と呼ばれる地域のボランティアの方々で、平成29年度は、90名の利用者に対して、延べ211名の協力員が延べ635回支援を行っています。

この日は今年度第2回目の協力員の研修会ということで、3班に分かれてのグループ討議に学生も参加させていただきました。

各グループでは、実際の事例も交え、利用者である地域で暮らす一人暮らし高齢者等の思いや支援上の悩みなどが語られ、学生は地域の福祉活動に熱心に取り組む住民の姿に感心するとともに、こうした活動の意義について深く考える場となりました。

これから学科・学部として、地元の地域福祉活動にどのように関与し、貢献できるか検討してみたいと思います。

2018年12月 6日 (木)

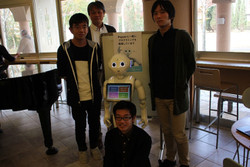

社会福祉学科の学生がPepperのプログラミングに挑戦しました。

11/28(水)に、社会福祉学部 社会福祉学科の学生3名がPepperのプログラミングに挑戦しました。

学生たちは、「情報処理3」の授業を受講している有志で、「ボランティアセンターでの受付アプリを作成する」という課題の達成に向けて、複数回集まり活動を進めてきました。

活動最終日となった11/28(水)は、お互いに協力をしながらPepperやパソコンを操作し、自分たちが挑戦してきたプログラミングの成果を確認し合っていました。

本学では、Pepperを学習に導入し、学生が自ら学び行動する「アクティブラーニング」を展開することによって、学生の考える力を伸ばすことを目指しています。

Pepperを活用した学習は今後も引き続きご紹介をさせていただく予定です。

「プログラミングに挑戦した学生有志3名と本学教員」

「学生たちは議論を交わしながら、真剣にプログラミングに取り組んでいました」

*「Robo Blocks」アプリを使用しました。

聖隷クリストファー大学は「Pepper社会貢献プログラム」に参加しています。

2018年12月 5日 (水)

2018年11月27日 (火)

3年生 総合演習Ⅰ(専門ゼミ) 点描 ①

秋セメスターから始まった今年の私Sのゼミのメンバーは6名。

今年こそ、学生に、地域住民の方々が主体的に取り組んでいる実践に触れてほしい、

との思いから、地元の福祉活動を理解するためのフィールドワークを行いました。

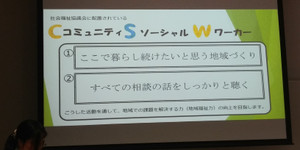

初回は浜松市社会福祉協議会北地区センターを訪問し、

職員の方々から北区と区内6地区の地域特性および福祉ニーズ、

地区センターに配属されているコミュニティソーシャルワーカーの役割と業務、

地域住民による地区社協活動の概要などについて詳しくお話をうかがいました

(お話に集中し、写真撮影を忘れてしまいました)。

参加した学生からは、社協活動の幅の広さがわかった、

地域別の特徴とそれによる福祉課題がよく理解できた、

地域に合わせた問題の解決の検討が必要なことが分かった、

などの感想が寄せられました。

ちなみに、この後はメンバーの交流もかねて、お食事会でした

(都合で参加できなかったSくん、ごめんね)。

2018年11月23日 (金)

2018年10月29日 (月)

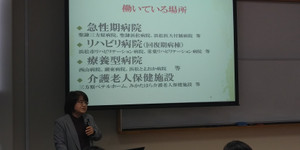

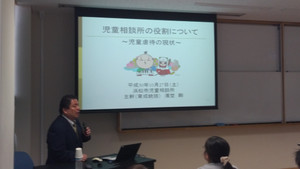

「実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~実践家が語る社会福祉課題のリアル~」10/27(土) 社会福祉学科公開講座を開催しました。

「実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~実践家が語る社会福祉課題のリアル~」10/27(土)

社会福祉学科公開講座を開催しました。

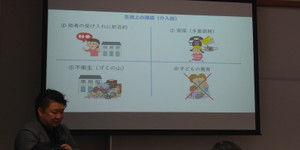

著しい少子化、高齢化が進む中、社会保障の拡充と財源の確保が、

わが国が直面する大きな課題となっています。

その一方で、私たちの生活のごく身近なところでは、

一人暮らしの中高年の孤立死、育児不安やこどもの虐待、いじめ、不登校、

ひきこもりや子育て家庭の貧困など、こども・若者、女性に関わる問題が

深刻化しています。

こうした問題に対して、いま、「ソーシャルワーカー」とよばれる

社会福祉専門職の活躍に対して大きな期待が寄せられています。

当日は、この講演会では、地域で活動している以下の4名の

ソーシャルワーカーの皆さんからお話を伺いました。

岸 直樹 氏 (浜松市障がい者基幹相談支援センター PSW)

岸 直樹 氏 (浜松市障がい者基幹相談支援センター PSW)

また、後半では会場からの質問に講師の先生方が答えてくれました。

また、後半では会場からの質問に講師の先生方が答えてくれました。

大学生、高校生からも質問や感想が多数寄せられました。

今回の講座は、参加された皆さまと共に身近にある社会福祉課題を

共有する機会にもなり、またソーシャルワーカーという専門職の機能を

理解いただく機会にもなったものと思います。

今後、優れた社会福祉人材が必要とされる中で、将来の進路を検討される高校生、

進路担当教員、地域の皆さまに、ソーシャルワーカーの役割と意義を、

講座等を通して発信していきます。

なお、スクールソーシャルワークに関しては、

8月22日公開講座を行いましたので関心のある方は以下のURLをご確認願います。

https://blg.seirei.ac.jp/ss/2018/08/2018822-2eb1.html

(社会福祉学科教員)

学生ボランティア(2ぴーす)の活動紹介 「いっぷく」

昨年から始まりました精神保健福祉系のボランティアサークル2ぴーすの活動を時々紹介していますが、

「2ぴーす」が協力している「いっぷく」の紹介をします。

「いっぷく」は社会福祉法人みどりの樹さんが運営する地域活動支援センターの交流活動の名称です。

なゆた浜北内の「なないろカフェ」にて、毎週水曜日15:00~17:00 にて行っています。

本学の卒業生も職員として多数関わっていますので、2ぴーすの学生ボランティアも安心して

活動しているようです。

以下に、活動に参加した学生さんの感想を紹介します。

いっぷくでは、趣味の話や人生について話したりと色々な話をさせて頂きました。

興味を持って話を聞いて下さったり、悩みについて一緒に考えてくださったりして、

皆さんの素敵な人柄に触れることができました。

また、いっぷくに参加していらっしゃる利用者さんから声を掛けて下さってとても嬉しかったですし、

人と関わることが好きというのが伝わってきました。

さらに、いっぷくに参加することを通じて、人と関わるなかで安心感を得ることが

出来るのではないかと感じました。

始まる前はとても緊張しましたが、一度話し始めると自然体に話すことができました。

しかし、

利用者さんによっては話しかけるタイミングがわからずに沈黙が続いてしまった場面も

ありました。

また、職員さんが利用者さんの気分の波に合わせて話している姿が印象に残りました。

今後も、学生さんたちのボランティア活動等をブログにて紹介していきます。

(社会福祉学科 教員)

2018年10月 9日 (火)

学生ボランティア(2ぴーす)の活動紹介 みどりの樹収穫祭(10月6日)

昨年から始まりました精神保健福祉系のボランティア活動は、

「2ぴーす」としてサークル化する予定です。

今年も「静岡大学田中ゼミ」と「2ぴーす」が協力して、

10月6日のみどりの樹収穫祭に参加しました。

交流の経緯や昨年の取り組み ⇒ https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/10/3-e7e0.html

https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/11/post-18bd.html

当日は関連している複数の福祉事業所の模擬店を出し

「クッキー」や「フランクフルト」、「自主製品」等の販売を行いました。

また、地域ボランティアの方々の演奏等でステージも賑やかでした。

学生さん達は、静大生さん達と模擬店の運営を手伝ったり、

学生企画を行ったりしました。

以下に、参加しました学生さんからの感想を紹介します。

ステージ発表では、お絵描き伝言ゲームと紙飛行機飛ばしをさせていただきました。

参加者の方の笑顔がとても印象に残っています。

そして、企画の発案から実施までの流れを体感できたことは

自分にとって良い経験になったと思います。

今回も学内の学生同士のつながりだけでなく、他領域の学生がつながりあう「学学連携」を

推進していくことが出来ればと思います。

(社会福祉学科 教員)