2018年3月16日 (金)

2018年3月13日 (火)

教員の春休み 地域貢献ウィーク

少し前の話になりますが・・・

2月末、浜松市の地域福祉にかかわるお仕事をいたしました。

2月23日は、市内の企業がボランティア支援のために設立した基金の運営に関する会議に出席しました。

県内各地で頑張る女性のボランティアグループの活動について理解を深める良い機会となりました。

2月26日は、浜松市社会福祉協議会主催の今年度3回目の「地区社協あり方検討会」でした。

「地区社協」とは、中学校区、連合自治会区、旧町村などの小地域において、町内会・自治会、民生委員、

老人クラブ、子ども会、PTA等、地域にかかわる諸団体によって構成される地域福祉推進のための基礎組

織で、浜松市内50数地区に設置され、高齢者のサロン活動、家事支援サービス、配食サービスなどを住民

の力で実施しています。

こうした取り組みをしている市町村は全国的に50%程度とされ、浜松市はおよそ25年前から取り組みが

始まったという点で先進的な地域であるといえます。

この検討会では、市の「宝」ともいうべき地区社協の今後の課題は何か、市行政や市社会福祉協議会の

支援はどうあるべきか、などについて話し合いを続けています。

地区社協やその活動については、私自身の専門領域として最も関心の高いテーマであるため、

検討会委員の一員として積極的に関与していきたいと思い参加しています。

2月27日は、大学がある地元の地域包括支援センターと浜松市社協北地区センターが中心となって推進

する「生活支援体制づくり」のための会議でした。

地元の自治会、地区社協やまちづくり協議会の代表者、民生委員、地元で様々な地域福祉活動を展開

する社会福祉施設の代表者などが集まり、この地域のニーズは何か、どのような社会資源があり、

どういう団体がどのような活動を展開しているのか、などに関するこれまでの情報交換を踏まえ、

新たな実践をどのように展開するのか、その際、場所や人の確保はどうするか、などについて話し合い

ました。

こうした地元の活動に対し、いずれ大学も関与していくことが期待されていますが、まずは地元のこと、

そして地元の高齢者や子どもの福祉課題を理解する、という点で大変興味深く、たくさんのことを学ぶ

ことができました。

そして2月28日は、中区内の地区社協の代表者や地域包括支援センター、区役所の福祉課による

関係機関連絡会に出席し、地区社協や小地域福祉活動の意義、これからの課題などについて講義をして

きました。

(ちなみに撮影は浜松市社協浜松地区センターで働く卒業生T君 )

(ちなみに撮影は浜松市社協浜松地区センターで働く卒業生T君 )

地域住民による地域の福祉課題の発見、解決がますます求められる時代です。

地域の福祉の課題を「我が事」としてとらえ、誰にとっても住みよいまち、安心して老いることができる

まちを創っていこうとする地域の皆さんの意欲や行動を、地域と共にある大学の一員、地域福祉の研究者

の端くれとして、微力ながら支えていきたい、と思います。

(佐藤)

2018年3月 6日 (火)

聖隷社会福祉学会がリニューアルしました!

3月10日(土)に聖隷社会福祉学会が、以下の通りに開催されます。

【大会テーマ】「子どもの貧困と社会的孤立」

【日程】2018 年 3 月 10 日(土)

【場所】聖隷クリストファー大学 5 号館 5401 教室・5402 教室

【プログラム】

1.「学会研究発表会」 10 時~12 時 学会会員を中心とする発表会

今年より、大学院生及び卒業生の皆さんが研究発表する機会を設けました。

1期生、3期生、7期生、8期生の社会福祉学科の卒業生が、自らの実践について報告をしてくれます。詳細は、学会のHPをご覧ください。

2.大会

13 時 30 分~15 時 20 分 シンポジウム「子どもの貧困と社会的孤立」

シンポジスト ① NPO 法人 サステナブルネット 渡邊修一 氏

発題:「こども食堂」からみえる子どもたちの貧困

②社会福祉法人天竜厚生会 大杉友祐 氏

発題:社会的孤立へ向き合う -地域共生社会への天竜厚生会の取り組み-

コーディネーター 聖隷クリストファー大学社会福祉学部社会福祉学科 川向雅弘

15時20分以降に、総会やティーパーティが開催されます。

在学生、卒業生の皆さん、お時間があれば、ぜひご参集ください!!

2018年2月22日 (木)

FMラジオK-mixの収録に行ってきました

2018年2月21日(水)

先週、K-mix(静岡エフエム放送株式会社)のラジオ番組「お元気ですか?HIRO’S CAFÉ」の収録に行って参りました。

この番組は、毎週日曜日の朝8:30からの30分の番組で、パーソナリティの村松尋代さんが様々なゲストと仕事、好きなもの、ドリームメッセージ等を語らう番組です。私はラジオ好きでよくこの番組を聞いていたのですが、まさか出演することになろうとは思っても見ませんでした。

私は、聖隷クリストファー大学で教員として勤務するかたわら、認定NPO法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会(通称E-JAN)の運営にたずさわっております。そのE-JANが運営している、ひきこもりの方の訪問支援、居場所支援を行う「ひきこもりサポートセンターこだま」、15歳~39歳までの無業(無職)で学生でない若者を対象に就労相談等をおこなっている「地域若者ステーションはままつ」の紹介を今回の番組でさせていただきました。

現在、ひきこもりで悩んでおられる方、無業で働き場所を探せず困っている方やそのご家族は数多くいらっしゃいます。そういった方々の相談できる場所として「ひきこもりサポートセンターこだま」や「地域若者ステーションはままつ」がお役にたてればと思っています。番組の最後では、「ひきこもっている方も無業の方も、決してひとりではないこと。サポート体制があること」をメッセージとして伝えさせていただきました。

それから、番組では、私の好きな曲も流していただきました。自分の好きな曲が流れる公共の電波から流れるなんて感無量でした。ただ、収録中の私は、緊張のあまりしどろもどろでしたが・・・。

さて、今回の収録の本放送ですが、2018年3月11日(日)8:30~9:00まで、ラジオK-MIXで放送予定です。よろしかったらお聴きいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

文責 佐々木

2018年2月 9日 (金)

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験が行われました。

社会福祉士と精神保健福祉士の国家試験の会場に応援に名古屋の吹上ホール

まで行ってきました。

寒いながらも快晴で雪も降ることなく試験日迎えることができました。

精神保健福祉士は2月3日(土)、4日(日)の両日、社会福祉士は2月4日(日)に

国家試験が行われました。

入り口で声かけすると,「しっかりがんばってきます」と言って会場に入って

いきました。

中には最後まで、他の友人たちと問題を出し合いながら会場に入っていく

学生もいました。

これまでの学生みんなの頑張りが結果に結びつくといいなと願っています。

文責 佐々木

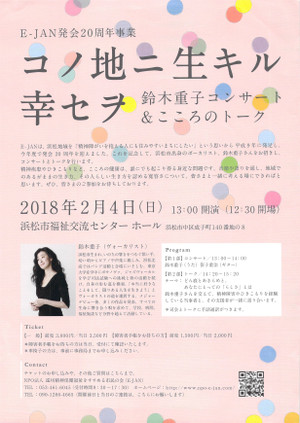

コンサート大盛況でした

先週、告知をさせていただいた、こころの病をもつ方の支援をしてきた

認定NPO法人遠州精神保健福祉を進める市民の会(通称E-JAN)の 20周年記念

「コノ地二生キル幸セヲ」鈴木重子コンサート&こころのトークですが、

多くの方にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。

第1部では鈴木重子さんのやさしく透き通った歌声に魅了され、涙を流すかたもいらっしゃいました。

舞台袖で聴いていましたが、その歌声にこころが揺さぶられるような気がしました。

第2部ではせこころの病をもつ方の活動紹介と、鈴木重子さんを交えたトークセッションが行われました。

今後の希望を語りあうことができた実り有るお話をお聞きすることができました。

ご参加された皆様、後参加いただきありがとうございました。

文責 佐々木

2018年1月24日 (水)

2018年1月23日(火) イベントのお知らせ

E-JAN発会20周年記念事業

「コノ地二生キル幸セヲ」鈴木重子コンサート&こころのトーク

精神障がいを抱える人にも住みやすいまちにしたいという思いからはじまった認定特定非営利活動法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会(通称E-JAN)も20周年を迎えました。この法人の設立から、関わっている本校教員もおります。

今回、この20周年を記念し、浜松市出身の鈴木重子さんをお迎えし、コンサートとトークを実施予定です。とても素敵な会になると思います。

興味の有る方は、以下の問い合わせ先にご連絡ください!!

チケットの申込みやご質問はこちらまで

NPO法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会(E-JAN)

電話 053-461-6045(受付時間8:30~17:30)

ホームページ http://www.npo-e-jan.com/

2017年12月25日 (月)

インターンシップⅠが無事に終了しました

インターンシップⅠは、社会福祉学科2年次の秋学科に行う現場実習です。

毎週木曜日の午後に近隣の社会福祉施設におじゃまして実習します。

全10回の日程で、その翌日の金曜日には、前日の自身の実習を振り返り、グループの他の学生の体験から学びを深める、グループスーパービジョンを実施していきます。

実習最終日に実習先2か所におじゃましました。

来年以降は、ソーシャルワーク実習をはじめ、多くに学生が、医療ソーシャルワーク実習、精神保健ソーシャルワーク実習を履修することになります。インターンシップⅠでの成果と課題が十分に生かされていくことを期待します。

2017年12月21日 (木)

2017年12月19日 (火)

2017年度ソーシャルワーク実習報告会

2017年度は、社会福祉学科、介護福祉学科、こども教育福祉学科の74名の学生がソーシャルワーク実習を行いました。

ソーシャルワーク実習は、さまざまな対象のニーズや背景を論理的に把握すること、対人支援・地域支援のための自己覚知の必要性を理解し深めること、受容的・共感的態度をもって実践現場で対人関係を形成すること、自らの役割を的確に的確に果たすこと等を目的としています。

講義で学んだことを、実践現場の言語や思考を身につけながら実践に変換していくこと、すなわち、現場実践の入り口がソーシャルワーク実習であり、「現場で働くこと」の模擬的な体験の場です。

秋学期は、実習事後学習として、実習の領域ごとのグループスーパービジョンを重ね、実習体験を深く掘り下げていきます。これらの学びをまとめ発表する場が、ソーシャルワーク実習報告会です。その様子をお伝えします。

こども領域、障がい領域、高齢者(在宅)領域、高齢者(入所施設)領域、社協領域のそれぞれから報告します。実習施設の概要、利用者とのかかわり、個別支援計画、社会的な問題、自分自身への気づきなど、他の領域の発表から学ぶこともたくさんあります。

来年度に実習を控えた2年生も真剣に参加しています。

発表の方法にはロールプレイも用いられます。実習場面の一コマをリアルに再現します。

会場から質問・意見をもらう際には、学生スタッフが活躍しました。会場の質問・意見から気づかされることが多々あります。

実習終了後のグループスーパービジョンや実習報告会によって、学生はさらに新たな学び、気づきを重ねます。報告会で発表された内容には重要なキーワードがたくさんありました。「生死観」「家族」「コミュニケーション」「かかわる」「ジレンマ」「自立」「地域」・・・等々、実践現場に巣立つまであと一年、これらのキーワードを考え深めることを期待しています。