2017年12月 8日 (金)

2017年12月 6日 (水)

5つのSW講演会より LSW 司法(更生保護)ソーシャルワークの役割

10月21日に5名のソーシャルワーカーをお招きして開催した社会福祉学科主催講演会「これからの社会で期待される5つのSWとは~実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~」の続報です。

今回は本学の卒業生でもある、静岡刑務所に勤務している篠宮由紀さんのソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士)としての仕事内容を紹介いたします。

刑務所に配置されている主な専門職が「刑務官」であることは一般によく知られていますが、2004年に一部の刑務所で受刑者の社会復帰を支えるソーシャルワーカーの配置が始まり、その後受刑者の高齢化などを背景に、2009年には全刑務所に配置されるようになりました。さらに2012年には、出所後2年以内の再犯者を10年間で2割減らすという政府の方針が出され、2014年度からは「福祉専門官」という新たな職種も設けられるようになりました。

篠宮さんが勤務する静岡刑務所では現在3名の社会福祉士が配置され、再犯の防止を目的に、釈放後に支援が必要な受刑者に対し、福祉サービス、必要な機関につなぐ、などの支援をしています。

篠宮さんもその一人として日々、受刑者に「何かあったら言ってくださいね」という声かけをしながら信頼関係を構築し、満期釈放者の前指導、高齢受刑者の指導、帰住先調整、地域生活定着支援センター、保護司等関係機関との調整、などの業務を行っています。

ソーシャルワーカーとしての喜びは釈放された人が再犯しないでいること、現在苦労している点は自分自身の人生経験が足りないこと。

支援の結果がすぐに出るわけではない、なかなか芽が出にくい仕事ではあるが、「一生勉強しながら取り組んでいきたい」との心強い決意表明が最後になされました。

卒業生が、このような新しい領域で先駆的な実践に強い使命感をもって誠実に取り組んでいること、そしてその実践に誇りをもち、堂々と報告している姿に教員一同感動するとともに、誇らしく、頼もしく感じました。

2017年11月30日 (木)

静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流始まる③ 静大祭その2

前回のブログで、11月11日の静大祭(田中研究室)に、社会福祉学科精神保健福祉士養成課程の学生の中の有志が、ボランティアで参加しました様子をお伝えしましたが、今回は第2回目です。

静大祭その2のブログはこちら ⇒ https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/11/post-18bd.html

今回は、静大と聖隷の学生同士の連携ということで、入り口の看板(ホワイトボード)も共同で作成しました。

「ソーシャルワーカーの役割」を紹介するポスターを掲示させて頂いたり、「若者の自殺」や「ひきこもり」に関するパワーポイントをディスプレーして頂きました。また、「らしく浜松」を配付し、精神保健や今後の社会福祉のあり方について説明しました。(らしく浜松は以下のポスターQRコードにて読み取り可能です:別サイトへジャンプします)

以下に、参加しました学生さんからの感想を紹介します。

田中ゼミに来た静大生の方に若者の自殺やひきこもりについての紹介を私達が行うと真剣に聞いて下さっていてとても嬉しかったです。またそこで若者の自殺などについてあまり知らなかったという声を聞いて世間での自殺やひきこもりに対する認識を痛感しました。聖隷クリストファー大学から一歩外へ出れば実態を知らない人はたくさんいます。他大学との交流ではそうした関心の違いや一般の関心度などを確認でき客観的に物事を捉えることで新たな気付きができました。これからも静大との交流で福祉の視点のみならず様々な視点から問題を見つめていき学びを深めていきたいです。

今後は、「なないろカフェ」を中心に、他領域の学生がつながりあう「学学連携」を推進し、「浜松を丸ごと学びの場にしていく」ことを目指していきます。

(社会福祉学科 教員)

2017年11月24日 (金)

静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流始まる③ 静大祭その1

静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流始まる③ 静大祭その1

前回、前々回のブログで、静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流が始まったことをお伝えしました。

⇒ https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/10/3-e7e0.html

⇒ https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/11/3-7c93.html

11月11日の静大祭(田中研究室)に、社会福祉学科精神保健福祉士養成課程の学生の中の有志が、ボランティアで参加しました。2回にわたりその様子をお伝えします。

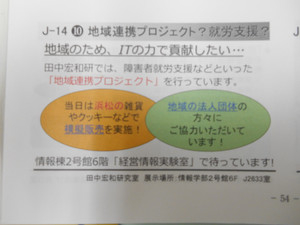

過去2回のブログでもお伝えしましたが、田中研究室の企画は、地域の農家や福祉事業所に、情報処理技術(ICT)を活用し、地域貢献を進めていくというもので、(社)みどりの樹さんがつないでくださり、社会福祉学科精神保健福祉士養成課程の有志学生が関わるようになりました。

当日は、屋外には「焼きそば」や「フランクフルト」の模擬店(個人的にはやきそば詰め放題焼きそばパンが魅力的でした)が並び、建物の中では、実験や最新の科学技術の紹介など等、まさに理系の大学そのものでした。そんな中、農家さんや福祉事業所の「自主製品」等の販売を行いました。

以下に、参加しました学生さんからの感想を紹介します。

今回静岡大学の田中ゼミのボランティアとして静大祭に初めて参加させていただきました。静大祭で静大の先生や学生と関わることは聖隷クリストファー大学の人とはまた雰囲気が違い、さらに学んでいることも違うため新鮮に感じました。そのため、ソーシャルワーカーの役割を紹介するポスターやパワーポイントでの若者の自殺やひきこもりの紹介は静大祭の中でも一味違ったものになっていたと思います。

今後は、「なないろカフェ」を中心に、他領域の学生がつながりあう「学学連携」を推進していくことが出来ればと思います。

(社会福祉学科 教員)

2017年11月 9日 (木)

静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流始まる② ライム収穫祭

前回のブログで、静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流が始まったことをお伝えしました。⇒ https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/10/3-e7e0.html

10月28日に(社)みどりの樹さんが開催した、「ライム収穫祭」に静大の学生さんと、社会福祉学科精神保健福祉士養成課程の学生の中の有志が、ボランティアで参加しました。

当日は小雨まじりの天候でしたが、関連している複数の福祉事業所の模擬店を出し「焼きそば」や「フランクフルト」、「自主製品」等の販売を行いました。また、地域ボランティアの方々のハーモニカの演奏や手品等でステージも賑やかでした。

学生さん達は、静大生さん達と模擬店の運営を手伝ったり、学生企画の「ものまね伝言ゲーム」を行ったりしました。以下に、参加しました学生さんからの感想を紹介します。

「精神保健福祉」というと暗くて難しいイメージを持たれる方もいると思いますが、このイベントはそんな風に捉えなくていいと感じさせてくれるイベントだったと思います。みどりの樹の企画ではメンバーの皆さんが楽しく踊っている姿を見て、会場からは自然と手拍子起きたり踊りを真似したりする子どもたちもいて、とても明るく楽しい雰囲気が生まれていました。その会場で私たち学生はブースごとに分かれて運営のお手伝いをさせていただきました。驚いたのは会場に来た子どもたちも多くいて、その子どもたちがメンバーの皆さんと抵抗なく接していたことでした。また静大の学生にも話を聞いてみると、このようなイベントに参加することは初めてだということで、「人から教えてもらうよりも自分自身で感じることが一番勉強になる」と話していました。私たちは普段、大学で精神保健福祉士になるための勉強をしていますが、実際の現場に行って考える機会はあまりありません。こうした機会はとても貴重です。今後もこのような機会があれば積極的に参加して、静大の学生とも連携することによってお互いの知識を共有する技術も学んでいけたらと思います。

今回は、本学科の1年生、2年生も参加したため、今後学生同士のつながりを強化していきたいと思います。11月11日の静大祭では静大生と共に、野菜販売を手伝います。これらの交流を通して、他領域の学生がつながりあう「学学連携」を推進していくことが出来ればと思います。

(社会福祉学科 教員)

2017年11月 7日 (火)

5つのSW講演会 ~精神科ソーシャルワーカー~

先月10月21日に行われた「これからの社会で期待される5つのSWとは ~実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~」は、様々な分野の方に参加いただくことができました。旧知の方も多くこられ、四方山話にも花がさきました。

さて、今回は、演者の一人である精神保健福祉士(PSW)の川嶋さんのお話を聞いた感想をご報告します。精神保健福祉士(PSW)の川嶋さんは、精神保健福祉の歴史からひもとかれ、現在の施策に至るまで分かりやすく解説してくださいました。精神保健福祉士(PSW)がどのように精神障がいのある方への支援をしているのかを理解できる内容でした。大変興味深い内容でした。

精神保健福祉の分野はまだまだ課題の多い分野です。その分野で川嶋さんのように活躍できる精神保健福祉士(PSW)が増えるよう、養成校として頑張っていきたいと思います。

文責 佐々木

10月21日(土)に社会福祉学科主催講演会「これからの社会で期待される5つのSWとは~スクール・ソーシャルワーカーという仕事~」を開催しました

なぜ、スクール・ソーシャルワーカーとして働くことになったのか。

本学の非常勤講師であり、浜松市でスクール・ソーシャルワーカーとして開拓的な役割を担ってこられている平川悦子さんによるお話は、実践者としての原点にかかわる語りからスタートしました。

特別支援学校の非常勤支援員として働くなかで、教室に座っていられない子ども、かばんからゴキブリが出てくる子どもなど、さまざまな困難を抱えている子どもたちと出会ったことが、平川さん自身に大きな影響を与えたそうです。

特別支援学校の非常勤支援員として働くなかで、教室に座っていられない子ども、かばんからゴキブリが出てくる子どもなど、さまざまな困難を抱えている子どもたちと出会ったことが、平川さん自身に大きな影響を与えたそうです。

こうした子どもたちの問題のあらわれは、子ども自身の問題としてだけ捉えるのではなく、問題の本質を家庭や地域といった幅広い視野で捉える必要があります。例えば、不登校という事象のあらわれの背後には、家族員の病気、家庭の経済的問題など、本人以外の家族や社会自体が抱えている問題が、複雑に絡み合っていることが多いものです。 本人だけでなく、本人をとりまく環境にも目を向けて、両者に働きかけることを重視するのが、スクール・ソーシャルワーカーの重要な役割です。しかし、実際の支援は、ソーシャルワーカーが一方的に行うものではありません。平川さんがおっしゃるとおり、「子ども」を主語にしながら、養護教諭やスクールカウンセラーを含めた学校の先生方と共に、子どもが抱えている問題を考え、支援すること、すなわち学校が「チーム」として機能していくことが必要になります。

本人だけでなく、本人をとりまく環境にも目を向けて、両者に働きかけることを重視するのが、スクール・ソーシャルワーカーの重要な役割です。しかし、実際の支援は、ソーシャルワーカーが一方的に行うものではありません。平川さんがおっしゃるとおり、「子ども」を主語にしながら、養護教諭やスクールカウンセラーを含めた学校の先生方と共に、子どもが抱えている問題を考え、支援すること、すなわち学校が「チーム」として機能していくことが必要になります。

以上のような平川さんによるお話を伺ったり、最近の現場には「気位の高い」ソーシャルワーカーが目につくと言う、参加者の方からのご意見を頂戴したりするなかで、本学が今後すべきことについて考えてみました。

専門職中心ではなく、利用者を中心に据えた「軸のぶれない」「連携力のある」専門職者を養成していくこと。これを大事にしていきたいと思いました。

大学の教育は、社会福祉現場をはじめてとしたさまざまな方のお力を借りて成り立っています。どうか、今後とも本学の教育に対して、忌憚のないご意見を頂戴いただけますよう、お願い申し上げます。

社会福祉学科 福田 俊子

2017年10月31日 (火)

静岡大学田中ゼミと本学精神保健福祉士養成課程の学生(3年生)の交流始まる①

8月に静岡大学 情報学部行動情報学科の田中先生から、学生間の交流を通して

地域貢献を行うお誘いを受けました。既に静大の田中ゼミでは、農家さんを中

心としたNPOとの協働作業が始めており、具体的には、ゼミの学生さんが在庫

管理や生産管理をIT化していくということなのです。そのためにはフィールド

で農家さんや当事者の方と共に動き、その上で全体を把握し、IT化のポイント

を見つけていっているそうです。

今回浜北区の社会福祉法人みどりの樹さんが、就労支援として行っているお弁

当の受注等をIT化し始め、同法人に卒業生を多く輩出している、本学社会福祉

学科精神保健福祉士養成課程に「学学連携」の声が掛かりました。情報学科と

社会福祉学科という、全く異なった学問を学ぶ学生の出会いにより、新しい何

かが生まれることも、「学学連携」で期待されることです。

静岡大学にて学生同士の打ち合わせを行いました。

今後、3年生の7名が10月28日のイベントに静大生と共にボランティア参加、

11月11日の静大祭での野菜販売を手伝います。

自分達の専門性や社会福祉の現状を伝えること、イベントを企画することの

難しさと向き合いつつ、とてもいい経験をさせて頂いております。

「10月28日のイベント」、「11月11日の静大祭での野菜販売」は続報を致しま

すので、楽しみにしていて下さい。

(社会福祉学科 教員)

2017年10月26日 (木)

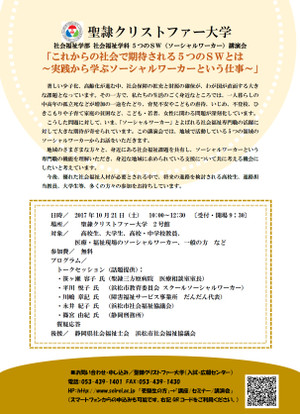

10月21日(土)に社会福祉学科主催講演会「これからの社会で期待される5つのSWとは~実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~」を開催しました。

台風21号が迫るあいにくの天気の中、「これからの社会で期待される5つのSWと

は~実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~」を開催しました。

当日は、高校生、大学生、父兄、小中高校教員、実践現場のソーシャルワーカー、

地域の民生委員児童委員など、60名弱の方々にご参加いただきました。

現代の日本社会には、少子高齢化、一人暮らしの中高年の孤独死、育児不安や

こども虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、子育て家庭の貧困等の諸課題が山積して

います。

こうした社会的課題に対して、「医療」、「福祉」、「地域」、「司法」、「教育」の

5つの領域で活躍するソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)をお招き

し、支援の実際についてお話しいただきました。

それぞれの支援領域の実践を紹介いただき、なかでも司法領域のソーシャルワー

クの実際にふれる機会は多くはないことから、参加された方々からは「興味深い

話が聞けた」といった感想をたくさんいただきました。

また、高校生の子どもに誘われて参加されたという父兄もおり、「娘が興味を持

っているソーシャルワークという仕事が社会に期待されている理由が理解できた」

といった感想もいただきました。

社会福祉学科では、優れた社会福祉人材として学生を教育し輩出すべく、将来の

進路を検討される高校生、進路担当教員、大学生等、多くの方々に、さらにソー

シャルワークを知っていただけるような機会を今後も企画してまいります。

なお、当日お話いただいた「5つのソーシャルワーク」については、このあと本

ブログで随時紹介してまいります。よろしくお願いいたします。

社会福祉学科 川向

2017年10月10日 (火)

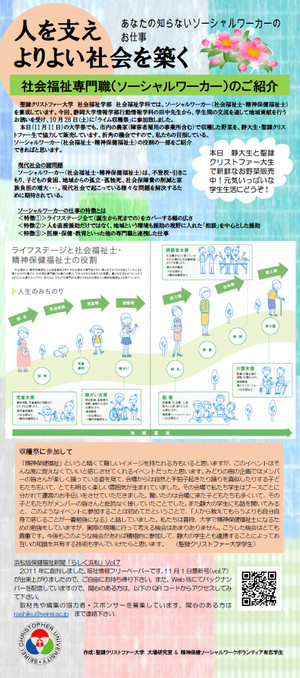

10月21日(土)「これからの社会で期待される5つのSW(ソーシャルワーカー)とは~実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~」ご案内

8月23日(水)、本校で「高校生・大学生と共に考える、こども・若者の未来 ~スクール(学校)ソーシャルワークへの期待」と題したシンポジウムが開催されました。

詳細 → https://blg.seirei.ac.jp/ss/2017/08/823-b71c.html

今回は、社会福祉学科企画の第2弾「これからの社会で期待される5つのSW(ソーシャルワーカー)とは~実践から学ぶソーシャルワーカーという仕事~」をご案内します。

現代の日本社会には、少子高齢化、一人暮らしの中高年の孤独死、育児不安やこども虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、子育て家庭の貧困等の諸課題が山積しています。

こうした社会的課題に対して、「医療」、「福祉」、「地域」、「司法」、「教育」の5つの領域で活躍するソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)をお招きし、支援の実際についてお話しいただきます。今後、優れた社会福祉人材が必要とされる中で、将来の進路を検討される高校生、進路担当教員、大学生等、多くの方々の参加をお持ちしています。

- とき:10月21日(土)10:00から12:30

- ところ:聖隷クリストファー大学1号館1701教室

- 対象:高校生・大学生、父兄、中・高校教員、医療・福祉現場のソーシャルワーカー、

その他関心のある方

⇒ 申し込みは以下のサイトから確認できます。是非ご参加下さい。よろしくお願いします。