小児聴覚障害学演習(3年)

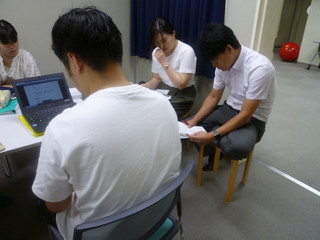

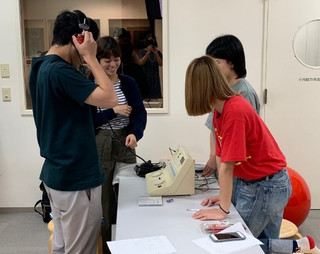

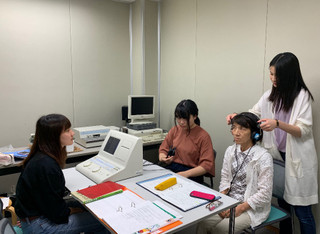

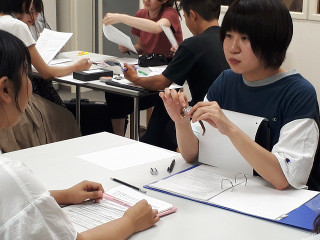

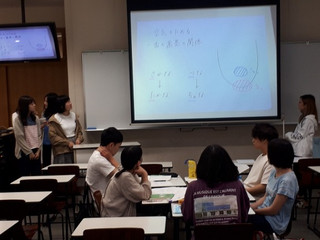

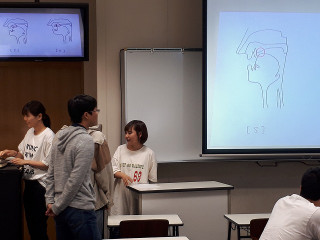

3年生の小児聴覚障害演習の授業紹介です。3年生になると、実習前に大学に対象者さんに来ていただいて実際に評価や訓練をさせて頂く授業が増えてきます。今日紹介する小児聴覚障害学演習では、実際に難聴のあるお子さんにお越し頂き、聴力検査や言語検査を実施したり、構音訓練や言語訓練をさせて頂きます。今日の授業ではグループで集まって、対象者さんにどんな訓練をしようかなどを話し合い、教員にアドバイスを貰いながら計画書を作成しました。実際の対象者さんのことを考えながら話し合いをしているので、いつもに増して真剣な表情で話し合いをしていました。