臨床実習 事前準備(3年)

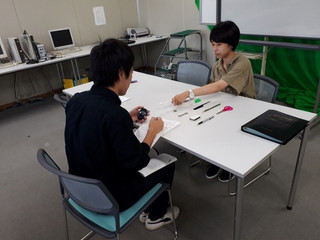

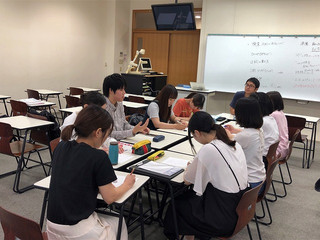

10月から3年生は2週間の評価実習に行く予定です。実習に行く前には、今まで勉強した学修の復習をしたり、実習先の病院で良く実施される検査の練習をしなければいけません。そのため、今は夏休み中ですが、3年生は頻繁に大学に来て実習の準備をしています。実習までに準備することがたくさんありますが、友達同士で励まし合いながら実習準備を行っています。

10月から3年生は2週間の評価実習に行く予定です。実習に行く前には、今まで勉強した学修の復習をしたり、実習先の病院で良く実施される検査の練習をしなければいけません。そのため、今は夏休み中ですが、3年生は頻繁に大学に来て実習の準備をしています。実習までに準備することがたくさんありますが、友達同士で励まし合いながら実習準備を行っています。

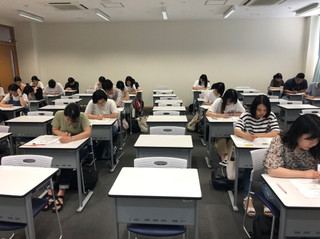

夏休み中ですが、国家試験の模擬試験が行われました。臨床実習が終了したばかりですが、就職や国家試験、卒論と4年生は忙しい時期が続きます。今回は4年生以外にも1年~3年生も任意で受験可能であったため、2年生と3年生も自分の学修成果を確認する目的で受験していました。国家試験の模擬試験は夏休み中に2回実施され、これから本格的に国家試験の勉強に入ります。

8月5日~8月9日まで1年生が病院に見学実習に行ってきました。

現場の言語聴覚士の働く姿を見学させていただくことで、実際に言語聴覚士がどんな仕事をしているのかということが理解できます。見学実習の感想では、「言語聴覚士になる意欲が強くなった」という意見が多く聞かれました。

臨床実習が終わったばかりの4年生ですが、さっそく国家試験の模擬試験が始まりました。今回は基本的問題を中心に午前と午後で200問の試験に取り組みました。国家試験まであと半年しかありません。低学年から国家試験に向けての課題や勉強をしてきてはいますが、さらにこれから国家試験勉強が本格化していきます。

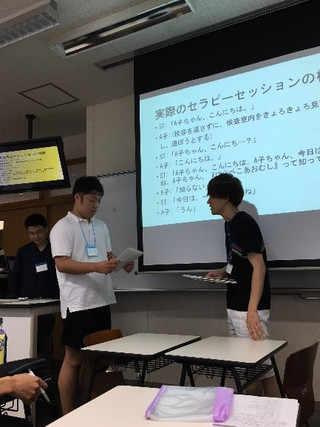

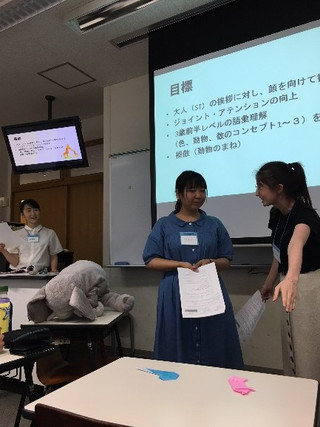

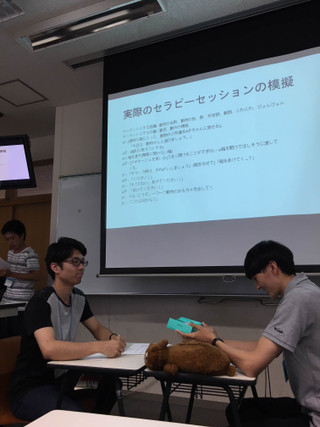

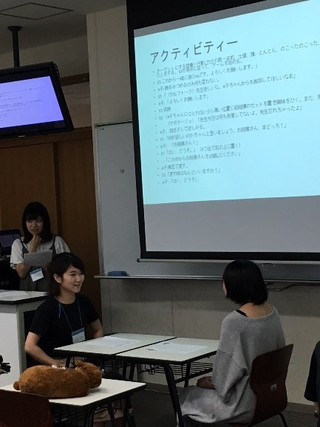

3年生の言語発達障害学治療演習で発表会が行われました。言語発達障害のある幼児の評価から授業で学習した治療法を用いてプログラムを立てて、実際にロールプレイを行いながら発表しました。スケジュールがタイトな中で熱心に取り組み、素晴らしい発表となりました。

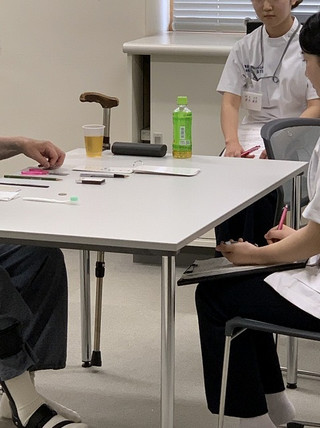

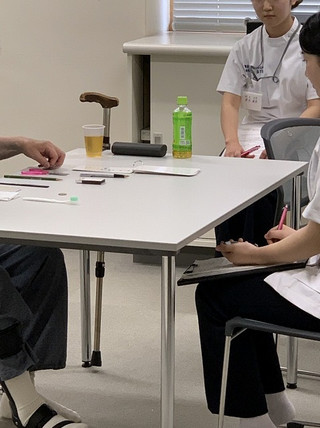

3年生になると失語症の患者さんに実際に来ていただいて評価や訓練を行わせて頂く演習があります。今回は最後の演習でした。事前にどんな検査や訓練を行わせて頂くかグループで話し合って、練習をしたうえで本番に臨みます。評価や訓練させて頂いた結果をレポートにまとめて、最後に発表会が行われます。患者さんに来ていただくのは今回で最後になりますが、まだまだ演習は続きます。

2年生の定期試験に向けての勉強会も今日で最後です。

今日は「内科学」と「臨床神経学」の勉強会を行いました。どちらも基礎医学で難しい単語がたくさん出てきて難しいですが、みんな真剣に取り組んでいました。勉強会の後も教室に残って、みんなで分からないところを教え合いながら勉強会が続いていました。

毎週火曜日の1限目に1年~3年生を対象に国家試験の勉強会を実施しています。

勉強会では国家試験の勉強の仕方や問題の解き方や調べ方を解説したり、実際に問題を解いてもらったりしています。今回は、4年生が実習から帰ってきたこともあり、4年生に実習に向けて準備することや勉強する内容、国家試験との両立の仕方などの経験談を話して頂きました。国家試験は少しずつ知識を積み重ねていくことが大切ですので、低学年から勉強会を行うことで国家試験への準備を行っています。

7月末から定期試験が始まります。定期試験に向けて2年生は勉強会を実施しており、今日は言語学の勉強会でした。任意の勉強会ですが、ほとんど全員が参加しています。全員協力して、全員が合格するように勉強に励んでいます。先週は形成外科の勉強会を行い、来週は内科学と臨床神経学の勉強会が行われます。

今日は3年生の学内演習の紹介です。3年生になると、学外から患者さまに来ていただいて演習をさせて頂く機会が増えます。先日、失語症の患者さまに大学にお越し頂いて失語症検査の評価をさせて頂きました。演習では緊張して頭が真っ白になることもあるので、手順通りに検査が出来るように何度も練習を重ねて臨みます。10月からの学外演習では、実際に病院にいらっしゃる患者さまに検査を取らせていただくことになります。