2014年12月11日 (木)

2014年12月10日 (水)

2014年12月 5日 (金)

摂食嚥下障害学ロールプレイ(3年生)

演じる役は、患者1名、家族1名、言語聴覚士2名、

患者さんは左片麻痺という設定で、

患者さんは左片麻痺という設定で、

問診から推測される障害を元に簡単な検査をします。

「鼻測鏡」 というステンレス製のプレートをあてて声が鼻から漏れていないか

ロールプレイ終了後は全体で反省会を開きました。

まず、

「検査項目にとらわれて質問攻めになっていた」「

患者役と家族役からの意見としては、

今後どのようなことに注意して食事をし

などの意見とともに、

最後に言語聴覚士役になった学生からは、

この授業を通じ、

この授業をとおして、

2014年12月 3日 (水)

実習事前訪問

大分東部病院は、

部長以下、

つられてウキウキして、あんなことこんなことできる!

大分赤十字病院は急性期で、「ICUからも呼ばれます。」

夕方からは、大分県士会のワーキンググループの会合があり、

両病院のスタッフも集まるとのことで、地域での連携もよく、

両病院とも楽しく充実した実習ができそうです。

言語発達障害学Ⅱ②(2年生)

次はゴーグルをつけて、表情が読み取れるかを体験しました。

読み取るのが難しいようでした。

読み取るのが難しいようでした。

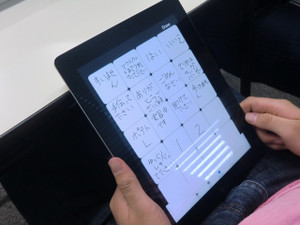

次はipadを使った演習です。

お題は、「学内からマクドナルドへ買い物に行くために、話せず、

DCellというアプリを使って、

1枠に1要素が入ります。

「ハンバーガーを下さい」「1つ、2つ」

「ハンバーガーを下さい」「1つ、2つ」

連れてってもらうにはどうしたらいい?

その後、教員がマックの店員になり、

その後、教員がマックの店員になり、

コミュニケーションは、

2014年12月 1日 (月)

言語発達障害学Ⅱ①(2年生)

ご専門は「実験心理学」「障害児(者)心理学」「ヒューマンイン

本校の講義では「AAC(補助代替コミュニケーション)とバリア

毎年たくさんの演習用の機材を持参してくださいます。

体験を通して、楽しみながら学ぶことのできる授業で、

最初に行った演習は目隠しした人にスライドに写っている絵を説明

伝え終わった後に目隠しした人は聞いた情報をもとにノートに再現

「そのように伝わってしまうんだ」「確かにそう伝えたかも」

視覚情報を共有していない人に状況を正確に伝える難しさを体験す

次の演習は皆で目隠しして聴覚情報の指示のみで体操をしました。

最初は皆合っていました。

自分にとって見えていることは当たり前のことですが、

これは視覚障がいだけではなく、