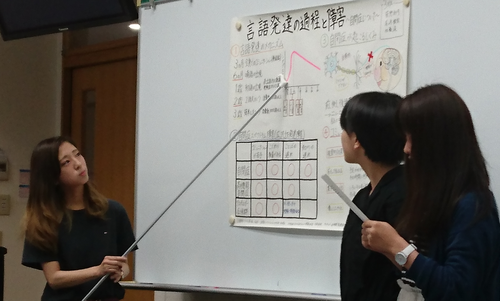

言語発達障害学 言語治療プログラム立案(3年生)

本日は、『幼児期前期の言語治療プログラム』でした。

幼児期前期は、名詞に加えて形容詞や動詞などを獲得し、ごく簡単な文構造の理解や表出ができるようになる時期です。例えば、「ブーブー(車)」と「乗った」がつながり、「ブーブー乗った!!」といえるようになったり、「ゾーさんおっきいね(象さん大きいね)」と言えるようになったりします。

その時期の言語発達を促す、または月齢は過ぎているのに、なかなかうまくできないというお子さんに対する言語治療プログラムです。

各チームで対象児にあわせた言語治療プログラムを立案しました。

言語聴覚士は、言語治療プログラムを構造化させて目標達成に向けた言語治療を行います。

各チームは、言語治療内容と同時に、構造化されたプログラムの立案も学びました。

各チームを紹介します。

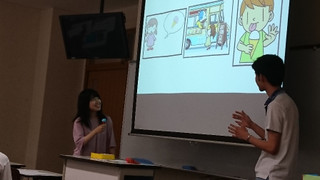

文の発話ができるように言語治療プログラムを立案したチームです。

アイデアあふれた教材を作成し、実際の言語治療では即実施可能なプログラムでした。

ステップアップや語を変えられるようになっていて、長い間使えそうな言語治療教材でした。

形容詞など、より複雑な表現方法について検討したチームです。

発表ではディスカッションも多く取り入れられ、言語発達障害学が得意な学生さんが実際の言語治療内容について考案者と深いディスカッションをしています。ディスカッションを聞いているだけでも大変勉強になります。

こちらも同じく形容詞の習得を目的とした言語治療プログラムです。

このチームの素晴らしかったのは、言語治療がしっかり構造化されすぐにでも実施可能なプログラムとなっていたことです。早速、私が臨床で使わせて頂きました(笑)。

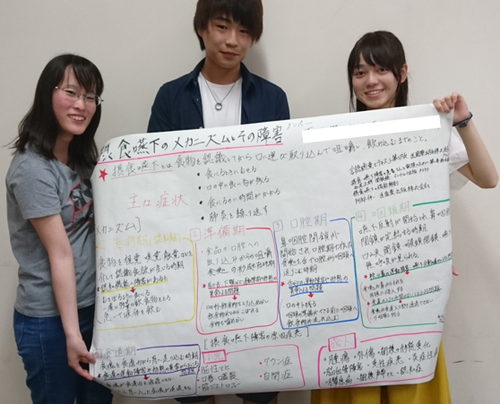

文レベルの表出言語の拡大に挑戦したチームです。

こちらも、すぐにでも実施可能な状態までクオリティ高く立案されていました。

また、お子さんの訓練時間、使用語など多くのことに配慮されたプログラムでした。

このチームは、絵本と教材をドッキングするという、柔軟な思考に基づいた治療プログラムでした。クラスの皆が、治療理論に加え独自アイデアを豊富に取り入れた言語治療の提案に釘付けになりました。3年生になると、ここまでできるようになるのだと、私も大変感心しました。

最後のチームも、絵本を用いた言語治療プログラムでした。

このチームはオリジナル絵本を制作し、それを用いた言語治療でした。

絵本を制作するのは、想像以上に大変です。それを短時間でやってのけたこのチームを賞賛したいと思います。

以前は、多くの言語聴覚士養成施設で、講義・演習の一環として絵本を制作した学校が多かったですが、今は少なくなってきていると思います。ことばの育みに、『絵本』の読み聞かせは欠かせません。同時に『絵本』選びはとても大切です。今回自身の言語治療目的にあった絵本を制作することを学ぶことができたこのチームは大きな財産を得たと思います。

3年生は、これまで学んだ学術的知識を基に言語治療プログラムを立案することに加え、ディスカッションを通じて互いの考えをより深くまで理解し、これから臨む臨床に役立てようという意識が高いです。大変素晴らしいこと思います。

これは聖隷クリストファー大学の伝統と思います。大学理念の継承とも言えるでしょう。

次回は、『学童期の言語治療プログラム』です。

どんな治療プログラム、アイデア、ディスカッションが生まれるか、楽しみにしています。