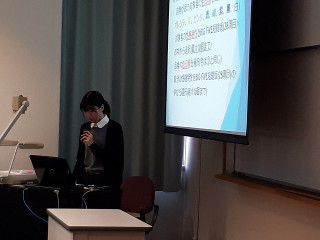

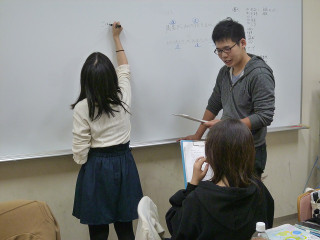

卒業研究中間発表会(3年生)

平成30年12月13日

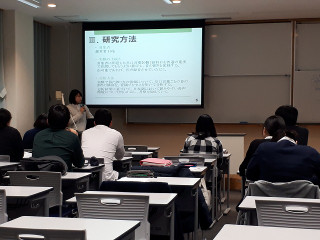

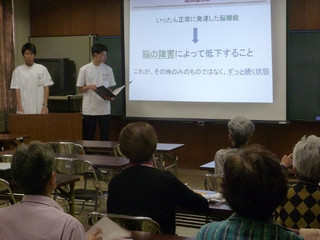

3年生の卒業研究の中間発表会が行われました。それぞれの卒論のテーマが決まり、実際に行う実験方法を説明したり、予備実験の結果等について発表を行いました。

卒業研究は春セメスターでは自分が興味を持っている分野について疑問に思ったことを書籍や論文で調べ、先行研究を調べたうえで、自分で調査してみたいと思うテーマを決めました。秋セメスターでは、実際に実験手順を考えて、どのように実験を行うのかについてゼミで話し合いながら決めていきます。また、実施する実験に倫理的な問題がないか、倫理申請書も作成して審査も受けます。卒業研究は大変ではありますが、実際に臨床に出たときに自分が疑問に思ったことを解決していく力を付けていくことができるという点で大切な経験となります。