実習報告会(2年・3年)

3年生が1月21日から2週間の学外で行われた評価実習から帰ってきました。学外の評価実習で学んだことを皆の前で発表し、実習での学びを共有しました。2年生や3年生も参加し、活発な質疑応答が行われました。報告会終了後は、今年実習に行く2年生と3年生の交流会が行われ、2年生が実習について心配なことをいろいろと質問していました。3年生は4月と6月にそれぞれ6週間の実習、2年生は10月に2週間の評価実習に行く予定になっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

3年生が1月21日から2週間の学外で行われた評価実習から帰ってきました。学外の評価実習で学んだことを皆の前で発表し、実習での学びを共有しました。2年生や3年生も参加し、活発な質疑応答が行われました。報告会終了後は、今年実習に行く2年生と3年生の交流会が行われ、2年生が実習について心配なことをいろいろと質問していました。3年生は4月と6月にそれぞれ6週間の実習、2年生は10月に2週間の評価実習に行く予定になっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

秋セメスターの定期試験も終わり、もう春休みに入ります。1年生最後のホームルームを行いました。この後、実習報告会やオープンキャンパス、補講など何回か大学に来る学生もいますが、次に大学に来るのは4月になります。ホームルームでは春休みの過ごし方や注意事項、国家試験に向けての春休みの課題の説明などを行いました。テストが全て終わったこともあって、みんな晴れ晴れとした表情でした。

|

|

1月24日から秋セメスターの定期試験が始まりました。3年生は実習前に定期試験が終っておりますので、主に試験を受けているのは1年生と2年生になります。

大学の演習室や食堂にみんなで集まって勉強する学生もいれば、図書館にこもってひとりで勉強したりする学生もいて勉強方法は様々です。初日は1年生が共通科目と専門基礎科目が1科目のスタートでしたが、2年生は初日から4科目も試験がありました。そのため、試験直前まで試験勉強のためにまとめたノートを見て復習していました。

|

|

|

|

|

|

1月13日から17日まで、柴本先生と大原先生がハワイ州のSt. Francis HealthCare Systemに行って来ました。本学の学生が海外の保健医療福祉施設で研修を行う新しい学習プログラムの打ち合わせです。

CEOのCorrea氏と面談し、共同してのプログラム開発について、快くご承諾いただきました。

St. Francis HealthCare Systemは、ハワイを代表する保健医療福祉の複合組織であり、聖隷福祉事業団とよく似た創設の精神を持ち、病院を中心に様々な福祉施設を展開するなど、多くの共通点を持っています。今後の展開が大変楽しみです。

今回の話し合いには、ハワイ大学のMashima先生とGoo-Yoshino先生にも多大なるご協力いただきました。

ご支援くださった全ての方々に心より感謝申し上げます。

St. Francis HealthCare Systemの本部です。

|

|

会議の後の記念写真です。

(柴本先生、CEOのCorrea氏、ボランティア担当のArakaki氏、Mashima先生、Goo-先生、大原先生)

|

|

良い話し合いができたので、夕焼けも一際美しく感じました。

|

|

2018年度の秋セメスターの授業も終わりに近づき、定期試験を残すばかりとなりました。

18日(金)に2年生の聴覚機能評価演習でオージオメータを用いて聴力検査を実施し、オージオグラムを記載するという実技試験を実施しました。授業の空き時間にたくさん練習を行い実技試験に臨んでいたこともあり、スムースに検査を行うことが出来ていました。

|

|

|

|

|

|

国家試験まであと1カ月となりました。4年生は秋セメスターの授業も全て終わりましたが、毎日大学に来て朝から夜まで国家試験の勉強をしています。先日、定期的に実施している学内の国家試験の模試がありました。試験終了後も分からなかった問題を夜遅くまでみんなで確認したり、調べたりしていました。

とうとう国家試験の模試も残すところあと2回となりました。ただいま、ラストスパートで頑張って勉強をしています。

|

|

|

|

とうとう来週から3年生の学外実習が始まります。そのため、3年生が実習の挨拶に来てくれました。

それぞれ違う病院の言語聴覚士の先生のもとで2週間、言語聴覚療法の評価を中心に実習を行います。学内授業の演習で患者様にグループで評価や訓練をさせていただいたことはありますが、実際の病院でひとりで評価するのは初めての経験です。ここ2カ月、それぞれの担当教員の指導のもとで検査の演習や病院の特徴に合わせて学修を行ってきました。実りのある実習になるように、頑張りましょうね。

|

|

|

|

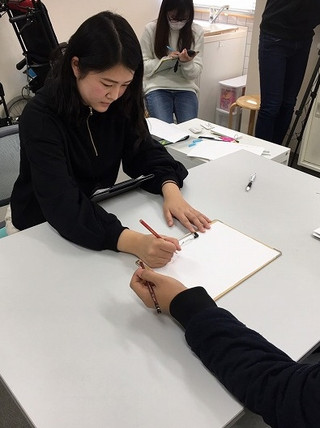

現在、3年生は1月からの実習に向けて、各実習担当教員の指導のもとで実習準備を行っています。それぞれが実習先の病院の特徴に合わせて準備すべきことを挙げ、予定表を作成して準備を進めています。

本日は教員が患者役になって失語症の方に実施する検査であるSLTAという検査の実技チェックを行い、検査結果を基に報告書作成の練習を行いました。検査が手順通りに出来るだけではなく、相手の表情を見て疲れていないか、落ち込んでいないかを汲み取って声掛けをしたり、患者さんに合わせて検査道具の位置を変えたりといった相手の立場に立って配慮が出来るかなども大切になってきます。

3年生はもう授業はありませんが、毎日大学に来て実習準備に励んでいます。

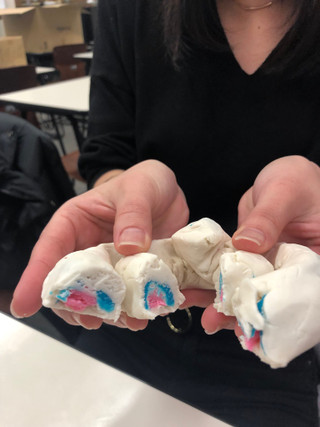

12月13日(木曜日)、2コマ続きの授業で、耳の奥にある蝸牛という器官を粘土で作りました。蝸牛は音を感知する大変重要な器官です。

幼稚園を卒業して以来、久しぶりに小麦粉粘土で製作をしました。最初は、粘土で蝸牛を作るということがピンと来ませんでしたが、実際に三層の構造を見ることができて、理解が深まりました。

写真の粘土の蝸牛は握りこぶしくらいありますが、実際の大きさは2㎝くらいです。

秋セメスターの勉強会では、先週から「ディベート」を行っています。前回の勉強会では、まずはディベートのやり方、アイディアの検討と情報収集、論議の進め方を確認するため、身近なトピック(食事をするならハンバーガーとハンバーグ、どちらが優れているか)で話し合いを行いました。今週は、話し合った内容を振り返り、プレゼンテーション・構造化…などを基礎として、ディベート対戦を行いました。さて、どうなったか…?!

ハンバーガーチームとハンバーグチーム、話し合った内容をもとに、それぞれの魅力についての論戦! それぞれのユニークなアイディアに、大笑いしつつ論議が進められました。最後に、ハンバーガーチームが「ハンバーガーは彼氏/彼女との関係が深まる」といえば、ハンバーグチームは「ハンバーグは家族との絆が深まる」と反論! 各チーム、拮抗したディベート対戦でした。

相手の話を聞きつつ、即座に論理的に根拠をもって意見をいうこと…なかなか難しいものですね。ただ臨床実習や社会に出た際には非常に大事なスキルになります。今回は、身近なテーマをもとにしましたが、次回からは…私たちの医療職に関連したテーマをもとに、深く掘り下げて考えていく予定です。