差別のない街をつくるために ―浜松の条例づくりに向けて・野沢和弘さんを囲んでの勉強会―

9月21日(日)アクトシティ研修交流センターにて、

障害者差別解消を具体化する条例づくりに向けた勉強会が開催されました。

主催は浜松インクルージョン研究会です。

現在は本学リハビリテーション学部の田島先生が中心に動いていらっしゃいます。

当日は、この研究会を立ち上げた、元本学社会福祉学科の山本誠先生が

宝塚からかけつけて下さいました。

障害者差別解消法の成立にともなって、各自治体で条例の設置が進んでいます。

浜松インクルージョン研究会でも障害を理由とする差別の解消のための、

障害者差別解消支援地域協議会の設置と条例づくりを目指しています。

今回の勉強会では、千葉県の条例設置にかかわられた、

元千葉県障害者差別をなくす研究会座長、

内閣府障害者制度改革推進会議差別禁止部会委員等を歴任されている、

毎日新聞論説委員の野沢和弘氏をお招きしました。

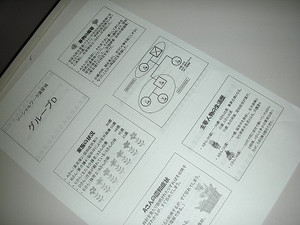

静岡市や浜松市のCILのメンバーや障害者団体の方々、一般市民など、

多くの参加者を得て、条例設置には、様々な市民の理解を得ること、

そのための丁寧な活動の必要を学びました。

障害者差別解消を具体化する条例づくりに向けた勉強会が開催されました。

主催は浜松インクルージョン研究会です。

現在は本学リハビリテーション学部の田島先生が中心に動いていらっしゃいます。

当日は、この研究会を立ち上げた、元本学社会福祉学科の山本誠先生が

宝塚からかけつけて下さいました。

障害者差別解消法の成立にともなって、各自治体で条例の設置が進んでいます。

浜松インクルージョン研究会でも障害を理由とする差別の解消のための、

障害者差別解消支援地域協議会の設置と条例づくりを目指しています。

今回の勉強会では、千葉県の条例設置にかかわられた、

元千葉県障害者差別をなくす研究会座長、

内閣府障害者制度改革推進会議差別禁止部会委員等を歴任されている、

毎日新聞論説委員の野沢和弘氏をお招きしました。

静岡市や浜松市のCILのメンバーや障害者団体の方々、一般市民など、

多くの参加者を得て、条例設置には、様々な市民の理解を得ること、

そのための丁寧な活動の必要を学びました。