はや7月も半ばを過ぎ、もうすぐ夏休みになろうと。。。その④

何も言われなくとも、物品調達や司会者役などを主体的に担ってくれ。。。

何かよいことが起きそうな予感が。。。

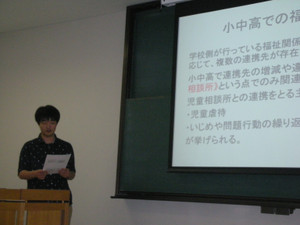

さて、発表会がはじまりました。

トップバッターは、グループA。

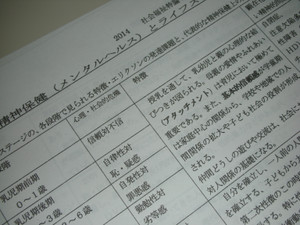

障がい児入所施設における、家族からの率直な意見を取り上げ、

施設全体を改革していくというストーリーでした。

自宅へ戻った子どもの様子に異変を感じる母親。

母親の意見を吸い上げて、施設を変革すべく、会議で議論を重ねるソーシャルワーカー。

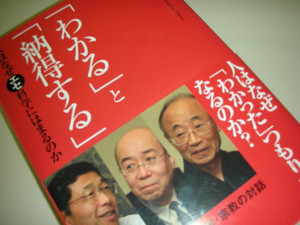

次は、グループB。

このチームは、児童養護施設で暮らすAくんの訴えを

単なる「わがまま」で片づけることなく、

それを施設全体の支援のあり方を見直すきっかけにした事例でした。

さあ、いよいよはじまります。名札をつけて、セリフの準備。。。

ここでも、話し合い、話し合いの連続です。

続いて、Cグループ。

このグループは、母子生活支援施設における事例を創作しました。

主人公Aさんの生活史をきちんと物語として作成していたのが特徴的でした。

そして、職員間の話し合いや本人を交えた面談の場面もしっかりと描かれていました。

以上、前半の発表会の報告でした。

次回は後半をお伝えします。