2014年6月23日 (月)

2014年6月17日 (火)

2014年6月 6日 (金)

~精神科利用当事者の世界観、生きづらさを「聞いて」「語る」会~ じゃんだらにぃ2014

本学教員や学生も、企画・運営に協力している、~精神科利用当事者の世界観、

生きづらさを「聞いて」「語る」会~じゃんだらにぃ2014が以下の通り開催されます。

(聖隷クリストファー大学後援)

2014年6月7日(SAT)

13:30~16:30(1部:講演 2部:意見交換)

場所:なゆた浜北3F なゆたホール(浜松市浜北区貴布祢300)

対象:一般市民、精神科利用当事者やその家族 精神保健、医療福祉に携わる方

参加費無料、事前お申し込み不要

今年で6回目です!精神障がいをもった当事者が、病気と付き合いながら生き、

回復していくまでの苦悩や苦労、希望やこれからについて語る会です。

今回は統合失調症を持つ当事者、発達障害を持つ当事者、就労支援事業所で

訓練を受けている利用者のみなさんの発表になります。

第2部では意見交換の他に、WRAP(元気回復行動プラン)の交流会を行います。

多くの皆様の参加をお待ちしております

一方、くすだま班は発表を盛り上げるために着々と準備中。

企画の詳細はこちら(主催団体NPOE-JANのHPに飛びます)

http://www.npo-e-jan.com/modules/bulletin/index.php?storytopic=17

生きづらさを「聞いて」「語る」会~じゃんだらにぃ2014が以下の通り開催されます。

(聖隷クリストファー大学後援)

2014年6月7日(SAT)

13:30~16:30(1部:講演 2部:意見交換)

場所:なゆた浜北3F なゆたホール(浜松市浜北区貴布祢300)

対象:一般市民、精神科利用当事者やその家族 精神保健、医療福祉に携わる方

参加費無料、事前お申し込み不要

今年で6回目です!精神障がいをもった当事者が、病気と付き合いながら生き、

回復していくまでの苦悩や苦労、希望やこれからについて語る会です。

今回は統合失調症を持つ当事者、発達障害を持つ当事者、就労支援事業所で

訓練を受けている利用者のみなさんの発表になります。

第2部では意見交換の他に、WRAP(元気回復行動プラン)の交流会を行います。

多くの皆様の参加をお待ちしております

一方、くすだま班は発表を盛り上げるために着々と準備中。

企画の詳細はこちら(主催団体NPOE-JANのHPに飛びます)

http://www.npo-e-jan.com/modules/bulletin/index.php?storytopic=17

2014年6月 2日 (月)

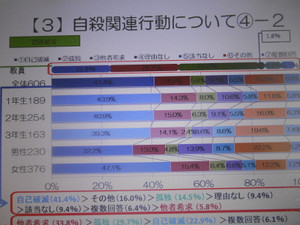

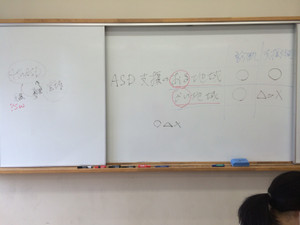

教員の研究活動(思春期メンタルヘルスリテラシー)

2010年度から、浜松市精神保健福祉センター・浜松市教育委員会と共に

取り組んでいます、思春期メンタルヘルスリテラシーについて紹介します。

2010年度の生徒調査・2011年度の教員調査・2012年度の思春期こころの

ケアガイドブック(暫定版)・2013年度の思春期こころのケアガイドブック(普及版)を

経て、スクールカウンセラーの中の有志の方を対象とした「メンタルヘルスサポーター」

養成講座を開始しました。今年度も、思春期メンタルヘルス啓発教材を使用した研修の

実施及び評価等の立場で、お手伝いしています。

関係者が集まって会議を行っています

スクールカウンセラーの中の有志の方を対象とした

「メンタルヘルスサポーター」養成講座の様子

思春期こころのケアガイドブックテキスト

聖隷クリストファー大学の教員として、浜松市精神保健福祉センター、

浜松市教育委員会、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの

皆さんと協力して、引き続き子どもたちのメンタルヘルスの維持、

増進に対応できればと思います。

また、これらの研究や実践から得られた知見は、授業の中で順次紹介し、

社会福祉学科の「こども・若者ソーシャルワーカー教育」に反映させていく予定です。

取り組んでいます、思春期メンタルヘルスリテラシーについて紹介します。

2010年度の生徒調査・2011年度の教員調査・2012年度の思春期こころの

ケアガイドブック(暫定版)・2013年度の思春期こころのケアガイドブック(普及版)を

経て、スクールカウンセラーの中の有志の方を対象とした「メンタルヘルスサポーター」

養成講座を開始しました。今年度も、思春期メンタルヘルス啓発教材を使用した研修の

実施及び評価等の立場で、お手伝いしています。

関係者が集まって会議を行っています

スクールカウンセラーの中の有志の方を対象とした

「メンタルヘルスサポーター」養成講座の様子

思春期こころのケアガイドブックテキスト

聖隷クリストファー大学の教員として、浜松市精神保健福祉センター、

浜松市教育委員会、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの

皆さんと協力して、引き続き子どもたちのメンタルヘルスの維持、

増進に対応できればと思います。

また、これらの研究や実践から得られた知見は、授業の中で順次紹介し、

社会福祉学科の「こども・若者ソーシャルワーカー教育」に反映させていく予定です。

2014年5月30日 (金)

4年生だからこその学び

社会福祉学科「マネジメントICTコース」の推奨科目として、

4年生向けに「トップマネジメント論」と「社会福祉特論Ⅲ」が

開講されています。

これらの科目は、就職先から社会福祉系4年制大学卒業生に

強く期待されている、社会福祉施設や事業を経営・運営していく

マネジメント力やリーダーシップを育てようとするものです。

特に社会福祉特論Ⅲでは、より具体性、現実性をもってマネジメントを

理解することを目的に、浜松市内の先駆的な社会福祉法人を訪問し、

理事長などトップリーダーから法人理念や行動指針、法人の歩み、

人材育成や研修計画などについて直接お話をうかがいます。

また、組織運営をする中で直面する問題・課題に対して、

解決に向けて実践する力を養うことを目的とした事例検討も行います。

こうした学びが身につくのも、実習を含めた3年間の学びがあればこそ、

4年生だからこそ、です。

事例検討のグループワーク

4年生向けに「トップマネジメント論」と「社会福祉特論Ⅲ」が

開講されています。

これらの科目は、就職先から社会福祉系4年制大学卒業生に

強く期待されている、社会福祉施設や事業を経営・運営していく

マネジメント力やリーダーシップを育てようとするものです。

特に社会福祉特論Ⅲでは、より具体性、現実性をもってマネジメントを

理解することを目的に、浜松市内の先駆的な社会福祉法人を訪問し、

理事長などトップリーダーから法人理念や行動指針、法人の歩み、

人材育成や研修計画などについて直接お話をうかがいます。

また、組織運営をする中で直面する問題・課題に対して、

解決に向けて実践する力を養うことを目的とした事例検討も行います。

こうした学びが身につくのも、実習を含めた3年間の学びがあればこそ、

4年生だからこそ、です。

事例検討のグループワーク