教員の研究活動

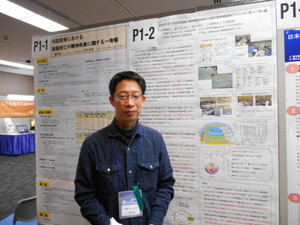

精神保健領域の自殺対策地域連携プロジェクト(絆PJ)第2報」の発表をしてきました。

会場は一ツ橋講堂(東京)でした

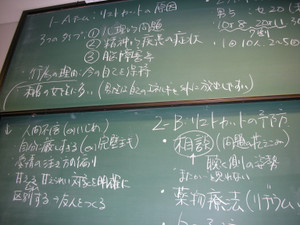

日本では年間3万人前後の方が自死で亡くなっており、絆PJは、

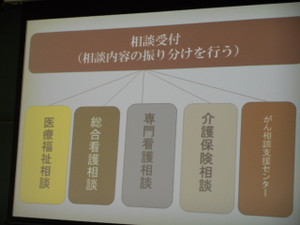

行政・NPO・大学の協同により、司法領域と精神保健領域の連携により、

多重債務などからの自殺(自死)の予防的介入を行う実験的プロジェクトです。

今回は、PJが、どのように発展してきたか三年間の取り組みを述べ、

平成24年8月に示された、自殺総合対策大綱-見直しのポイントの

推進体制等の中の「連携・協働するための仕組み」という側面から検討を行いました。

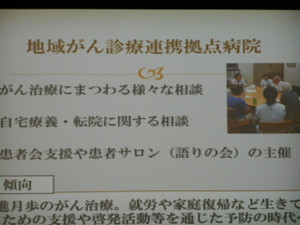

これらの取り組みは、「地域の実情に応じた効果的な取り組み」として評価され、

内閣府の報告書やや総務省の研修会からも、お声を掛けて頂いております。

このような社会実験的な研究を行い、精神保健福祉の新たな

社会的使命・役割を追及していきたいと思っています。

発表が終わりホッとしました・学会発表は緊張しますが大きな学びを得る場所でもあります