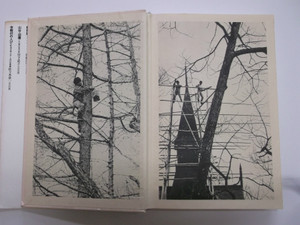

私の一冊・・・

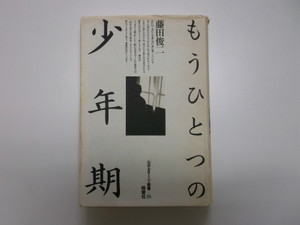

もうひとつの少年期

藤田俊二/著

晩聲社:1979年/発行

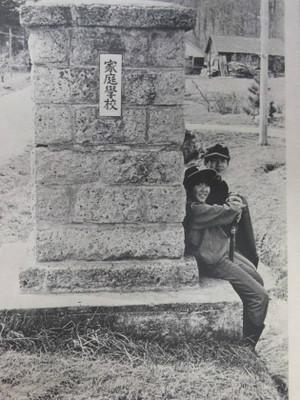

北海道家庭学校は、留岡幸助が東京・巣鴨に創設した

東京家庭学校の分校である。

著者の藤田俊二は1963年に北海道家庭学校に就職し、

79人の子どもたちを世に送り出した。

少年非行の根底には、家庭崩壊のしわ寄せが、世の中の大人の退廃が、

貧しい暮らしがあることは確かだ。

しかし、彼らの紆余曲折と苦闘の青春は、世間では、

善意ではあっても好意ではあっても浅見と偏見と誤解で

ストーリー化されることが多い。

著者は、自分とともに暮らした少年たちのこと、

一人ひとり自分の力でたくましく生きつづけている子どもたちのその後を追い、

そして彼らの「本当」を綴ろうと奔走した。

三十数年前、大学生の頃に本書を手にした。

著者の職人のような仕事への向かい方に「あこがれ」たことを覚えている。

しかし同時に、社会福祉学科に身を置いていながら

学業から遠いところにいたため、

専門用語にも疎く本の印象を自らのことばにできずに

もどかしい思いでいた。

昨今、社会福祉実践の現場で「ソーシャル・アクション」は死語になったが、

色あせることなく、本書はその原点に立ち戻らせる。

社会福祉学科 川向

藤田俊二/著

晩聲社:1979年/発行

北海道家庭学校は、留岡幸助が東京・巣鴨に創設した

東京家庭学校の分校である。

著者の藤田俊二は1963年に北海道家庭学校に就職し、

79人の子どもたちを世に送り出した。

少年非行の根底には、家庭崩壊のしわ寄せが、世の中の大人の退廃が、

貧しい暮らしがあることは確かだ。

しかし、彼らの紆余曲折と苦闘の青春は、世間では、

善意ではあっても好意ではあっても浅見と偏見と誤解で

ストーリー化されることが多い。

著者は、自分とともに暮らした少年たちのこと、

一人ひとり自分の力でたくましく生きつづけている子どもたちのその後を追い、

そして彼らの「本当」を綴ろうと奔走した。

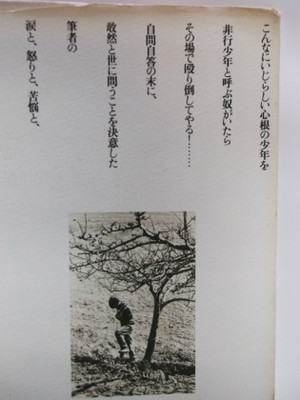

こんないじらしい心根の少年を

非行少年と呼ぶ奴がいたら

その場で殴り倒してやる!

自問自答の末に、敢然と世に問うことを決意した

筆者の

涙と、怒りと、苦悩と、

果てしなく深い 愛情の日記!

三十数年前、大学生の頃に本書を手にした。

著者の職人のような仕事への向かい方に「あこがれ」たことを覚えている。

しかし同時に、社会福祉学科に身を置いていながら

学業から遠いところにいたため、

専門用語にも疎く本の印象を自らのことばにできずに

もどかしい思いでいた。

昨今、社会福祉実践の現場で「ソーシャル・アクション」は死語になったが、

色あせることなく、本書はその原点に立ち戻らせる。

社会福祉学科 川向