言語聴覚療法基礎実習 個人資料作成(1年)

自分の自己紹介と実習の意気込みについて記入した個人資料を事前に実習先に送っています。

学生にはそれぞれ担当教員がつきますので、担当教員が個人資料の添削をしながら個人資料を完成させます。

個人資料は何度も担当教員とやりとりしながら完成させていきます。

自分の自己紹介と実習の意気込みについて記入した個人資料を事前に実習先に送っています。

学生にはそれぞれ担当教員がつきますので、担当教員が個人資料の添削をしながら個人資料を完成させます。

個人資料は何度も担当教員とやりとりしながら完成させていきます。

本学科では、昨年度から1年生の夏休みに言語聴覚士のいる病院に1週間見学に行く実習を実施しています。

初年次から実際の臨床現場に触れることで、言語聴覚士のイメージを形成することを目的としています。実際に昨年度、見学実習を経験した学生からは、臨床現場のイメージがつくことで、授業での説明も分かりやすくなり、学修していく意欲が高まったと好評でした。

本日、実習先の開示と第1回目の勉強会を行いました。勉強会では社会人としてのマナーや言葉遣い、見学させて頂く時の姿勢など、基本的態度についても学んできます。

みんな真剣に勉強会に取り組んでくれていました。まだまだ、これからも勉強会は続きます。

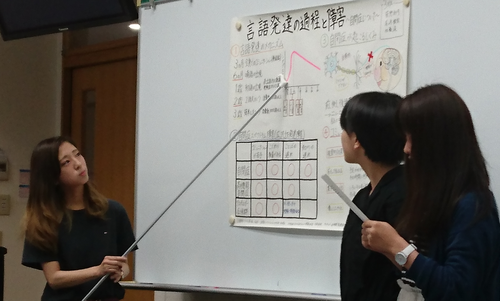

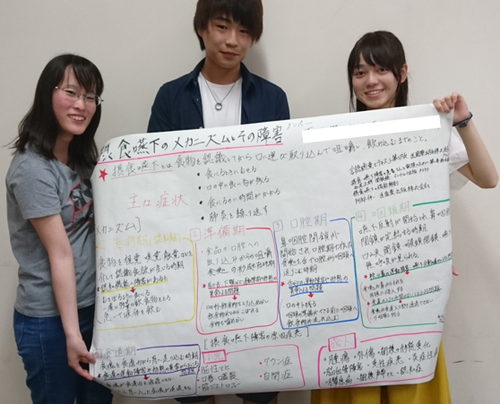

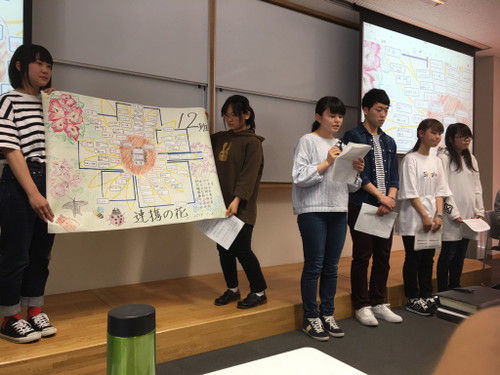

本日は、言語聴覚障害学概論のグループワーク発表会を行いました。

言語聴覚学科では、1年生でチーム学習の基礎を学びます。専門職は生涯に渡って能動的に学び続けます。その方法や学ぶ楽しさをも得て欲しいと毎年行っています。

本日はその発表会で、9グループ中4つのグループが発表しました。発表後には質疑応答が活発に行われました。

4月に本学に入学し言語聴覚障害学を学び始めて2ヶ月ですが、グループのメンバーと共に学びあった内容を学術的に発表することができました。

大学では、聞いている人に理解してもらえるプレゼンテーション力が求められます。

同時に、学術的な発表内容が期待されます。

ディスカッションは、皆真剣です。今回は、鋭い質問も多く飛び、聞いている人たちの真剣さも伝わってきました。

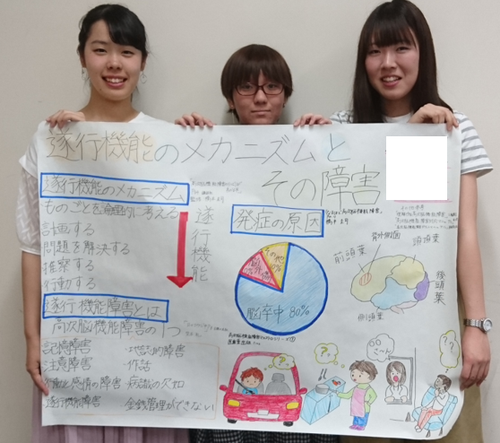

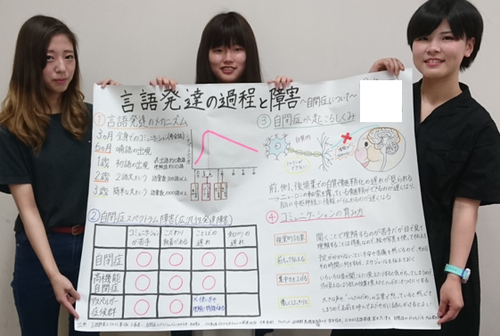

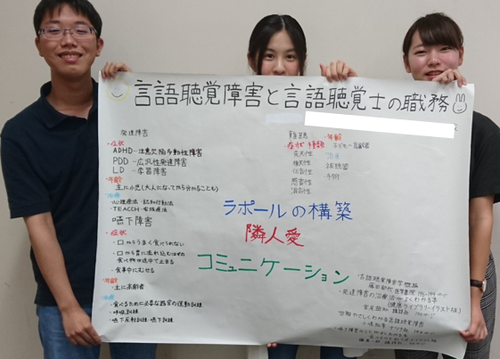

各グループの紹介です。

摂食嚥下(人が食べること)のメカニズムと障害されたときの症状などを調べました。

人は簡単に食べているように見えますが、そのメカニズムは多くの神経や筋がかかわっています。飲み込む瞬間は、0.5秒間で、様々な器官が協調的に動くことがわかりました。

様々な疾患でうまく食べられなくなることがわかり、健常者でもタイミングがずれると誤嚥(ごえん)といって、食べたものが気道に入ってしまいます。これが、窒息や肺炎の原因の1つです。

遂行機能について調べました。私たちが論理的に考え、計画し、問題を解決し、絶えず推測ながら行動する。これが遂行機能です。

私たちが毎日生活する上では必ず行っていることです。脳の病気などで遂行機能が障害されると、あらゆる活動に影響が出てきてしまいます。

言語発達の過程は脳と密接な関わりがあることがわかりました。言語の発達に脳の発達、とりわけ情報処理を可能にする神経伝導等の関わりがあることに大変興味を持ちました。

言語発達が遅くなることには多くの原因がありますが、私たちはその一部を調べました。また、コミュニケーションの育みについても多くを知ることができました。

言語聴覚士の職務を考えました。コミュニケーションができなくなるということ。これは、私たちにとって大きな出来事であると同時に、社会生活のハンディになることです。

グループディスカッションでは、言語聴覚士としての職責や務めを皆で考えました。その結果、まずはコミュニケーションの問題を抱えた方々と私たちがコミュニケーションできたり、ラポールが構築できたりしなければならないと感じました。

そして、何よりもその方々をわが事のように思いながら、支えることができることが大切と思いました。これは、本学の理念とも共通することだと感じました。聖隷クリストファー大学で言語聴覚学を学ぶ意義も少し理解できた気がします。

全てのグループがしっかり学習し、自身たちの将来の仕事や、これから勉強する学問を知ることができていたように思います。

また、今回は静岡県立浜松湖北高校 佐久間分校の皆さんが見学に来てくださいました。高校生の皆さんにも積極的に授業を公開して、言語聴覚学や言語聴覚士の仕事について知って頂きたいと願っています。今回来ていただきました高校生の皆さん。ありがとうございました。

次回は、残り5グループの発表を紹介します。

1年生の基礎演習の授業の紹介をします。

基礎演習とは、大学生活で必要な勉強の仕方などを学ぶ授業になります。今日は図書館の利用方法について行いました。図書館の司書の方から、図書館の利用の仕方やPCでの文献の探し方について教えて頂きました。

言語聴覚学科では、課題や自分の疑問に思ったことを調べるという授業内容も多くあります。そのため、授業や課題で図書館を利用することが多くなります。

1年生の専門基礎科目として開講されている「言語聴覚障害学概論」の授業についてご紹介します。

この授業では、言語聴覚障害の対象とする障害の概要を学ぶとともに、言語聴覚障害の歴史や現状について学びます。現在、グループごとにテーマが与えられ、それぞれ図書館の資料や教科書などを使って調べてまとめているところです。

6月8日に発表会がありますので、発表会に向けて頑張って資料を作成しています。

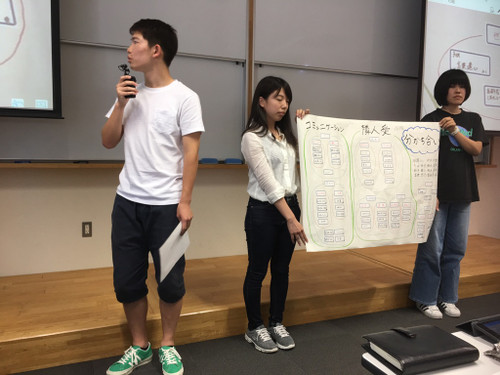

5月15日にリハビリテーション学部の三学科合同授業の「リハビリテーション職種間連携の基礎」のグループ発表会が行われました。

1年生にとっては、初めてのアクティブラーニングで、しかも他の学科の学生さん方とディスカッションをしながら、リハビリテーションに関わる専門職の連携の「意義・あり方」について考えました。

発表会では、それぞれが役割分担をし、お互いに協力し、助け合いながら発表する姿が印象的でした。特に、聖隷の建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」について多くのグループで医療職としての心構えに根底にあると既にしっかりと理念が根付いてきていることを感じました。この学修を活かして、自分が理想とする臨床家になるよう今後の成長を期待したいと思います。

1年生は入学から1カ月経過し、少しずつ大学にも慣れてきました。そこで、勉強の様子や友人関係、健康状態について何か困っていることがないか、アドバイザーが全員に個別面談を実施しました。

今年の1年生は遠距離通学が多く通学が大変そうでしたが、ほとんどの学生が毎日2時間以上予習復習をしており、熱心に学修している様子で安心しました。

先週から春セメスターの授業が始まりました。今日は学科に分かれての基礎演習の第1回目です。

大学生活では高校までとは違い、自ら学んでいく姿勢が必要となります。

そのため、基礎演習では大学生活で必要な基礎的な勉強方法や図書館の利用方法、プレゼンテーションの方法などを学びます。

本日はメールの送り方とマナーについて行いました。まだ入学してから半月しか経っていませんが、どのグループも仲が良く、活発に意見交換をしていました。

昨年度より、リハビリテーション学部の新入生にPCを配布しています。本日、新入生にPCが配布されました。ディスプレイを取り外してタブレットとしても使用できる2 in 1 PCになっています。

配布されたPCで調べ物をしたり、発表用のスライドを作ったりします。また、Moodleというe-learningのソフトウェアを使って、授業の事前事後学習を行うこともあります。

4月3日、4日に1年生から4年生が集まって、交流会が開かれました。

この交流会は、先輩後輩との親睦を深めることを目的に行っています。

お昼ご飯を一緒に食べながら、授業やサークル活動、一人暮らしなど大学生活のことを先輩に教えてもらっていました。

先輩から履修科目についても教えてもらっていました。

新入生の皆さん、先輩方は同じ専門職を志している仲間です。

ぜひ先輩との絆を大事にしてください。