【2年生:演習風景】

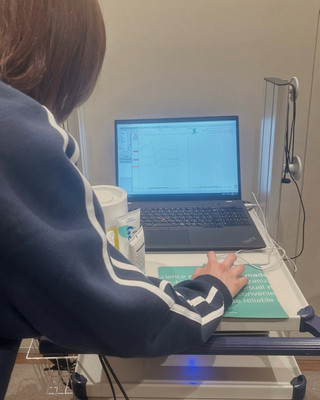

先日、聴覚機能評価演習という講義の演習で誘発反応とOAEの検査を行いました。

誘発反応の検査は電極を貼って行うため、電極の接触抵抗を下げるために事前に皮脂をとる必要があるのですか、これがなかなか上手くいかず難しかったです。(*_*)

しかし、講義で聞くだけでなく実際に自分で行う、被験者側になることでさらに検査への理解が深まりました!

先日、聴覚機能評価演習という講義の演習で誘発反応とOAEの検査を行いました。

誘発反応の検査は電極を貼って行うため、電極の接触抵抗を下げるために事前に皮脂をとる必要があるのですか、これがなかなか上手くいかず難しかったです。(*_*)

しかし、講義で聞くだけでなく実際に自分で行う、被験者側になることでさらに検査への理解が深まりました!

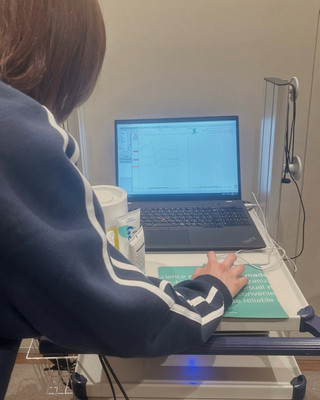

1月9日(木)に、言語聴覚障害学総合演習の1回目が行われました。十字の園に行き、各グループが考えた訓練計画に沿って実際に協力者様に訓練を行いました。この写真は、計画書を作成している時の様子です。どの程度ならできるのか、何を優先して行うべきかなど考えることが沢山あり頭が疲れますが、休憩を挟みつつ頑張りましょう!

12月も終盤となり、年末が見えてきましたね。

夜に大学を出ると、きれいなツリーが点灯しています。

とてもきれいですね。

皆さんも楽しんでください。

12月も残り少なくなり、年末が見えてきました。

皆さん、今年1年はどのような年でしたか?

来年は災害などのない、穏やかな1年になると良いなと思います。

体調管理に気をつけながら、お過ごしください。

寒さが厳しくなる12月。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私たち言語聴覚学科学生は毎日多くの学びを通して自分自身を成長させています。このブログを見てくださっている方々がこの投稿を見て多くの発見がありますように。

現在、大学の図書館では各学部が図書フェアを開催しています。今月は、国際教育学部が「国際教育フェスティバル」と題して図書フェアを開催しています。名作の展示もありますので一度足を運んでみてはどうでしょうか。また、時間のある冬休みに読書をしてみると新たな発見があるかもしれませんよ・・・

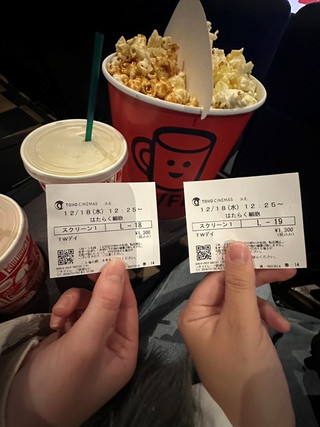

今日は午前に学校が終わったのでお友達と一緒に映画を見に行きました!見た映画は、「はたらく細胞」です。一応、遊びながらも勉強をしたと思っています!個性的なキャラクターとストーリーが面白かったです。コメディー映画だと思っていましたが、ちゃんと感動しました。

先日、小児の総合演習が終わりました。グループで工夫しながら、子供と関わるのが難しかったですが、とても楽しく勉強になりました。2025年は成人の総合演習が始まるので、精一杯頑張りたいと思います。

授業の終わりに、大学の近くのごはん屋さんへ友達と食事に行きました。自分は唐揚げ定食を食べました。食感がサクサクしていてとても美味しかったです。友達が食べていたチャーシュー丼もすごく美味しそうでした。水出しコーヒーがオススメということだったので、次に行くときにはコーヒーも飲んでみたいと思いました。食べながら友達と他愛のない話をして盛り上がり、楽しい時間でした。よい息抜きになったので、これを糧に定期試験に向けて勉強を頑張りたいと思います。

みなさん金谷節子先生をご存知でしょうか。金谷先生は北京オリンピックの女子バレーで栄養指導をなさったり、聖隷三方原病院で病院食の革命を起こされた偉大なお方です。本日はリハビリテーション栄養学の授業でご教授いただきました。例えば、貧血持ちの人は鉄分だけを必死に取る人がいると思いますがビタミンCと共に摂取することで鉄の吸収が良くなります。また、タンパク質も量だけでなく食材によってタンパク質の質も変わるので、質と量の2つが大事だと学びました。この授業を受けて普段の食事を見直そうと思いました!

発声発語障害治療演習の講義で透明文字盤の練習をしました。発話障害の方は口頭で伝えることが難しくなります。患者さんによっては四肢麻痺を合併する方がいます。そのような方には眼球運動を活用しコミュニケーションをとることがあります。