実習地訪問

教員の谷哲夫です。

4月27日~5月2日にかけて、浜松市、御殿場市、甲府市、前橋市の実習を受け入れてくださっている病院に実習地訪問をしました。

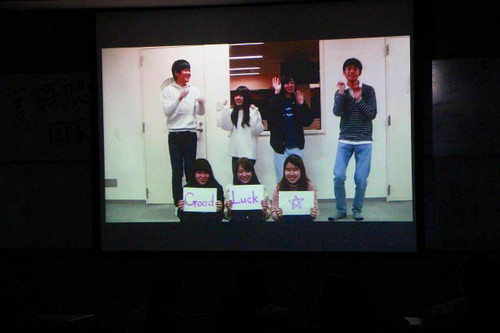

学生からは定期的に電話やメールでの報告を受けておりましたが、直接会ってお話をしてみると、表情からも実習が充実している様子がうかがえました。

実習Ⅱ期以降は実習先が静岡県外になることが多いのですが、実習先の施設職員の方たちとの交流により、知り合いがいない寂しさも紛らわすことができるようです。

実習指導の先生方は学生にとても配慮し、指導に様々な工夫をされており、頭が下がる思いでした。

実習指導者の先生方から丁寧な指導をうけ、周りの人たちからも支えられながら実習に取り組んでいる学生たちに、成長の一端を見た思いがしました。

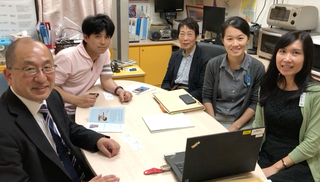

JA静岡厚生連遠州病院

実習生の平崎さんと指導者の鈴木先生(左)、古橋先生(右)

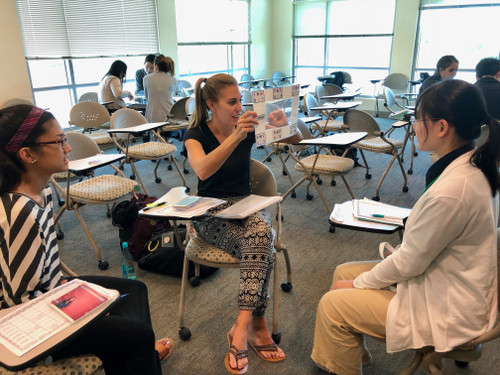

フジ虎ノ門整形外科病院

実習生の前野さんと指導者の林先生