専門とは?- Part I -

大学のホームページに教員の専門が掲載されているとは思いますが,わかりやすくお話していただきました。

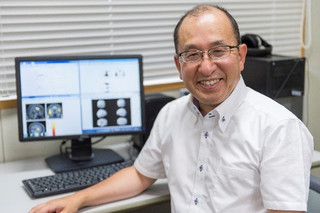

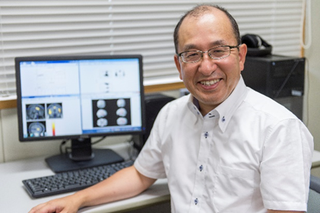

今回は,柴本勇先生からです。

大脳機能の解明に一番興味があるのでこれが専門と言いたいですね!! 授業は、音声障害学、摂食嚥下障害学、発声発語障害学などを担当します。

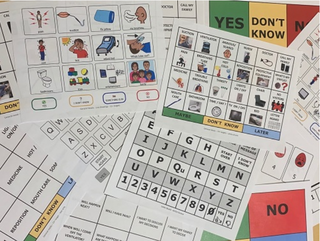

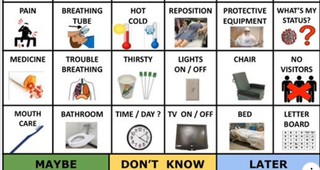

人にしかできないこと=大脳で行っています。考えること、覚えること、話すこと、理解すること、計画を立てること、他人を笑わせること、などなど。それぞれの事柄は分野ごとに大脳の異なる場所で活動しています。でも、人の顔が全員微妙に違うように大脳活動も個別性があります。そしてまだまだ解明できていないことがたくさんあります。最近では、磁気・赤外線・放射線などを使って大脳の血流や代謝から活動を可視化しやすくなりました。そのような大脳の可視化技術を用いて、口腔運動・話すこと・コミュニケーション活動・食べるときの大脳の活動を解明しようとしています。言語聴覚士として患者さんの治療は、こどもから大人まで何でもやります。