2015年3月19日 (木)

2015年3月16日 (月)

2015年3月 6日 (金)

2015年3月 5日 (木)

はや2月も半ばを過ぎ、寒さが一層厳しくなり。。。その⑨

最後は1年次生編です。

私は秋セメスターの後半から、

「ソーシャルワーク論Ⅰ」という授業を担当しています。

この科目から本格的に1年次生に向けた授業がスタートします。

教科書は、稲沢公一・岩崎晋也によって著された『社会福祉をつかむ』を使います。

平易な言葉で書かれていますが、要点がとてもよくまとめられていて、

学生にも好評を得ています。

教科書を使いながら、そもそも「援助するとはどういうことなのか」を、

学生と一緒に考えました。と同時に、路上生活をしていた方のビデオを見て、

「援助する・される関係」についても検討しました。

また、今年は「障害受容」について、本学のリハビリテーション学部の教員である、

田島先生の著書なども紹介させていただきながら、みんなで考えました。

毎年、この授業を担当して思うのは、

1年生というフレッシュな感覚がもつ強みです。

柔軟な感性で様々な事象を捉えようとする、その力の素晴らしさです。

授業の回を重ねるごとに、リアクションペーパーの内容が深まっていく。

そんな授業を担当できることが、教員という仕事の醍醐味です。

社会福祉学科 福田

私は秋セメスターの後半から、

「ソーシャルワーク論Ⅰ」という授業を担当しています。

この科目から本格的に1年次生に向けた授業がスタートします。

教科書は、稲沢公一・岩崎晋也によって著された『社会福祉をつかむ』を使います。

平易な言葉で書かれていますが、要点がとてもよくまとめられていて、

学生にも好評を得ています。

教科書を使いながら、そもそも「援助するとはどういうことなのか」を、

学生と一緒に考えました。と同時に、路上生活をしていた方のビデオを見て、

「援助する・される関係」についても検討しました。

また、今年は「障害受容」について、本学のリハビリテーション学部の教員である、

田島先生の著書なども紹介させていただきながら、みんなで考えました。

毎年、この授業を担当して思うのは、

1年生というフレッシュな感覚がもつ強みです。

柔軟な感性で様々な事象を捉えようとする、その力の素晴らしさです。

授業の回を重ねるごとに、リアクションペーパーの内容が深まっていく。

そんな授業を担当できることが、教員という仕事の醍醐味です。

社会福祉学科 福田

2015年3月 4日 (水)

2015年3月 3日 (火)

2015年3月 2日 (月)

卒業生の結婚ラッシュ

あっという間に3月です。

もうすぐ4年生が卒業していきます。

福祉を取り巻く状況としてはまだまだ厳しい時代が続きそうですが、

少しでも生活し辛さを抱えた人々の力になって、

社会に貢献することを願ってやみません。

さて、卒業といえば、今年度はゼミの卒業生の結婚ラッシュでした。

ご招待の打診を5名から受け、残念ながら2名については

仕事の関係で参加できませんでしたが、3名の門出をお祝いすることができました。

お相手は、大学時代の同級生だったり、同業者であったり、

異業種の方であったりとさまざま。

なにはともあれ良いパートナーを得、ますます社会人として、

家庭人として充実した人生を送ってほしいと願います。

卒業生たちに会えるのも楽しみの一つです。

ほとんどの卒業生が福祉関係の事業所や施設、

医療機関などで、障がい者やお年寄り、

その家族の方々に対する支援(生活支援、就労支援、相談援助)など、

福祉のお仕事に携わっています。

誇りとやりがいをもって続けている姿がすばらしく、

立派なソーシャルワーカーになっているのだなぁと、

教員として誇らしく、うれしい気持ちになります。

引き続き吉報を待っていますよ!

社会福祉学科 佐藤

もうすぐ4年生が卒業していきます。

福祉を取り巻く状況としてはまだまだ厳しい時代が続きそうですが、

少しでも生活し辛さを抱えた人々の力になって、

社会に貢献することを願ってやみません。

さて、卒業といえば、今年度はゼミの卒業生の結婚ラッシュでした。

ご招待の打診を5名から受け、残念ながら2名については

仕事の関係で参加できませんでしたが、3名の門出をお祝いすることができました。

お相手は、大学時代の同級生だったり、同業者であったり、

異業種の方であったりとさまざま。

なにはともあれ良いパートナーを得、ますます社会人として、

家庭人として充実した人生を送ってほしいと願います。

卒業生たちに会えるのも楽しみの一つです。

ほとんどの卒業生が福祉関係の事業所や施設、

医療機関などで、障がい者やお年寄り、

その家族の方々に対する支援(生活支援、就労支援、相談援助)など、

福祉のお仕事に携わっています。

誇りとやりがいをもって続けている姿がすばらしく、

立派なソーシャルワーカーになっているのだなぁと、

教員として誇らしく、うれしい気持ちになります。

引き続き吉報を待っていますよ!

社会福祉学科 佐藤

はや2月も半ばを過ぎ、寒さが一層厳しくなり。。。その⑥

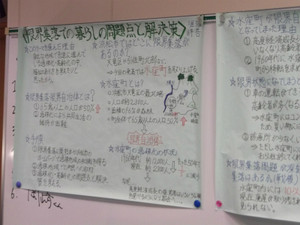

さて、今週は1・2年次生編です。

まずは、2年次生にかかわるここ半年の出来事です。

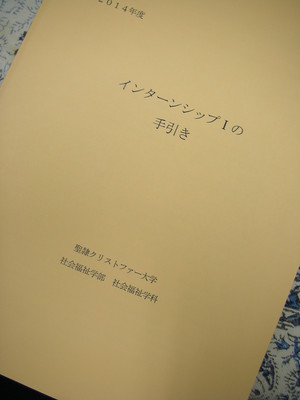

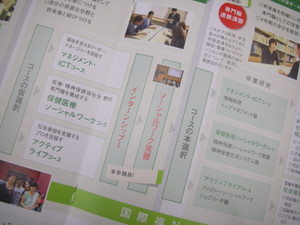

2年次生は何と言っても、「インターンシップⅠ」という実習が、

秋セメスターのメインイベントだったと思います。

この実習は、10月から12月中旬にかけての木曜日の午後、

大学の近隣にある施設で配属実習を体験します。

1週間に1回を2か月半続ける実習が、可能であるのは、

聖隷の恵まれた教育環境のおかげです。

また、この実習は、来年に多くの学生が履修することになる、

資格実習としてのソーシャルワーク実習に向けた準備実習にもなっています。

毎週木曜日に実習し、翌日の金曜日に学内でスーパービジョンを受ける。

その繰り返しによって、

学生は利用者や職員と「かかわる力」を身につけていきます。

社会福祉学科 福田

まずは、2年次生にかかわるここ半年の出来事です。

2年次生は何と言っても、「インターンシップⅠ」という実習が、

秋セメスターのメインイベントだったと思います。

この実習は、10月から12月中旬にかけての木曜日の午後、

大学の近隣にある施設で配属実習を体験します。

1週間に1回を2か月半続ける実習が、可能であるのは、

聖隷の恵まれた教育環境のおかげです。

また、この実習は、来年に多くの学生が履修することになる、

資格実習としてのソーシャルワーク実習に向けた準備実習にもなっています。

毎週木曜日に実習し、翌日の金曜日に学内でスーパービジョンを受ける。

その繰り返しによって、

学生は利用者や職員と「かかわる力」を身につけていきます。

社会福祉学科 福田

2015年2月23日 (月)

はや2月も半ばを過ぎ、寒さが一層厳しくなり。。。その⑤

さて、これまで3・4年次生にまつわる行事等について

掲載してきましたが、今回は、少し違う話題です。

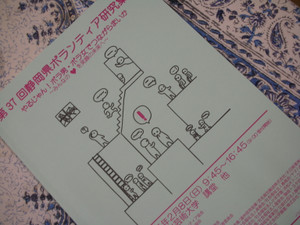

2月8日(日)に、浜松で

「第37回 静岡県ボランティア研究集会」が開催されました。

私は、第3分科会「当事者の目線から~障がい者が地域で暮らすとは~」に

参加しました。

視覚や聴覚、肢体に障がいがある方。

そして、知的あるいは精神に障がいがある方から、

まずは、地域で暮らす中で感じている率直なご意見を伺いました。

その中で、私が印象に残った言葉を紹介します。

・見えないなかの、「不便さ」を知ってほしい

・「かわいそう」という視線で見てほしくない

・「見えない障がい」である聴覚障がいの場合、

単に聞こえていないだけなのであるが、

相手が「無視された」と誤解することも多く、

コミュニケーション上のトラブルが生じやすい

・「善意の押し売り」は、してほしくない

こうした事例提供者として話してくださった当事者の方々の体験や、

会場にたくさんお見えくださった実際にボランティア活動に

携わっている方々との意見交換を聴きながら、

障がいのあるなしにかかわらず、

お互いの意見を率直に交換することの大切さを、改めて実感しました。

机上の空論ではなく、実体験を伴った議論は、とても勉強になりました。

この場を借りて、お礼申し上げます。

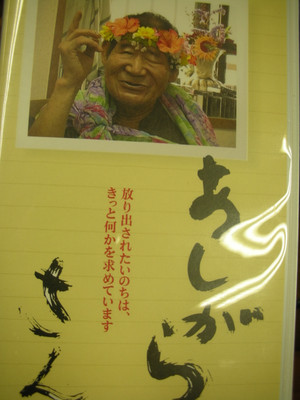

最後に、事例提供者の方らと記念写真を撮らせていただきました。

社会福祉学科 福田

掲載してきましたが、今回は、少し違う話題です。

2月8日(日)に、浜松で

「第37回 静岡県ボランティア研究集会」が開催されました。

私は、第3分科会「当事者の目線から~障がい者が地域で暮らすとは~」に

参加しました。

視覚や聴覚、肢体に障がいがある方。

そして、知的あるいは精神に障がいがある方から、

まずは、地域で暮らす中で感じている率直なご意見を伺いました。

その中で、私が印象に残った言葉を紹介します。

・見えないなかの、「不便さ」を知ってほしい

・「かわいそう」という視線で見てほしくない

・「見えない障がい」である聴覚障がいの場合、

単に聞こえていないだけなのであるが、

相手が「無視された」と誤解することも多く、

コミュニケーション上のトラブルが生じやすい

・「善意の押し売り」は、してほしくない

こうした事例提供者として話してくださった当事者の方々の体験や、

会場にたくさんお見えくださった実際にボランティア活動に

携わっている方々との意見交換を聴きながら、

障がいのあるなしにかかわらず、

お互いの意見を率直に交換することの大切さを、改めて実感しました。

机上の空論ではなく、実体験を伴った議論は、とても勉強になりました。

この場を借りて、お礼申し上げます。

最後に、事例提供者の方らと記念写真を撮らせていただきました。

社会福祉学科 福田

2015年2月20日 (金)

はや2月も半ばを過ぎ、寒さが一層厳しくなり。。。その④

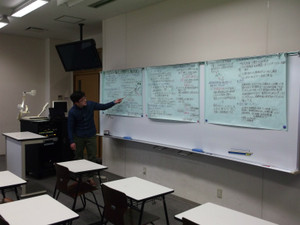

今回は3年生編です。

12月16日付のブログで、ソーシャルワーク実習報告会が

開催されたことが掲載されています。

ソーシャルワーク実習では、実習の総括を2つの方法で行います。

1つは、高齢者、障がいといった領域別に、

グループとして実習体験の意味づけをし、それをまとめ、

報告会で発表する方法です。

もう1つは、学生一人ひとりが、文献は使わず、

自分の言葉で実習体験を意味づけ、レポートとしてまとめるものです。

私が担当する領域は、このレポートを書いた後、それを報告集という形で製本し、

来年実習へ行く2年生も含んだ学生たちに配布しています。

レポートは力作揃いです。

そのテーマには、

・人間の感情を一元化して考えないこと

・障害のある方にとっての「自立」とは

・表裏一体の自己覚知と他者理解

・楽しさの共有から見えてきたもの

・辛さの中から学んだこと

といったものがあります。

テーマを見ていただくと分かるとおり、

実習には「楽しさ」や「辛さ」はつきものです。

「楽しい」から良い実習。「辛い」から良くない実習。

実習は、そんな単純なものでありません。

こうした感情の裏に潜んでいる別の感情や、

こうした感情が生起する背景を考える中から、

本当に意味づけが見つけ出されるわけです。

そういう意味で、皆さん、本当によく頑張りました。

これまた、打ち上げも楽しかったです。

社会福祉学科 福田

12月16日付のブログで、ソーシャルワーク実習報告会が

開催されたことが掲載されています。

ソーシャルワーク実習では、実習の総括を2つの方法で行います。

1つは、高齢者、障がいといった領域別に、

グループとして実習体験の意味づけをし、それをまとめ、

報告会で発表する方法です。

もう1つは、学生一人ひとりが、文献は使わず、

自分の言葉で実習体験を意味づけ、レポートとしてまとめるものです。

私が担当する領域は、このレポートを書いた後、それを報告集という形で製本し、

来年実習へ行く2年生も含んだ学生たちに配布しています。

レポートは力作揃いです。

そのテーマには、

・人間の感情を一元化して考えないこと

・障害のある方にとっての「自立」とは

・表裏一体の自己覚知と他者理解

・楽しさの共有から見えてきたもの

・辛さの中から学んだこと

といったものがあります。

テーマを見ていただくと分かるとおり、

実習には「楽しさ」や「辛さ」はつきものです。

「楽しい」から良い実習。「辛い」から良くない実習。

実習は、そんな単純なものでありません。

こうした感情の裏に潜んでいる別の感情や、

こうした感情が生起する背景を考える中から、

本当に意味づけが見つけ出されるわけです。

そういう意味で、皆さん、本当によく頑張りました。

これまた、打ち上げも楽しかったです。

社会福祉学科 福田