学生FDスタッフ主催「社福の“しゃべランチ”」

内容としては、「1年生にとって初めての定期試験やレポート。

内容としては、「1年生にとって初めての定期試験やレポート。

内容としては、「1年生にとって初めての定期試験やレポート。

内容としては、「1年生にとって初めての定期試験やレポート。

様々な知育教材を展示しておりましたが、それらの多くは、

次は、模擬講義について紹介します。

5月18日(金)と6月15日(金)に、

1年生はクリストファーこども園に出向いて、

「発育発達過程に沿った運動あそび」の支援を学びました。

ずりばい 子どもたちが学生をくぐりぬける

ずりばい 子どもたちが学生をくぐりぬける

お山 学生が子どもたちをくぐりぬける

お山 学生が子どもたちをくぐりぬける

手をつなぐと自然とぐるぐる回りだします

手をつなぐと自然とぐるぐる回りだします

高這い 梯子と滑り台は大人気

高這い 梯子と滑り台は大人気

わたる

わたる

この橋を渡ったら、トンネルだ!

この橋を渡ったら、トンネルだ!

寝返り、ずりばい、四つ這い、高這いなどの

立ち上がるまでの運動と

くぐる、わたる、よじのぼる、ぶらさがるなど

環境に適応する運動が

子どもの発達にはかかせません。

こども園の4歳児のみなさん、ありがとうございました!

こども教育福祉学科 教員 和久田佳代

5月中旬から3年生は「保育実習ⅠB」(児童福祉施設での実習)、

4年生は「幼稚園実習」に行っています。

それぞれの施設、園で上級生が頑張っている中、

在学生の授業もアクティブに展開されています。

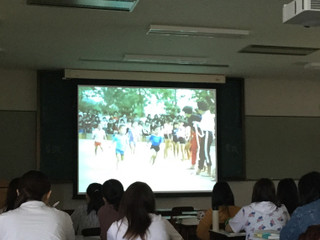

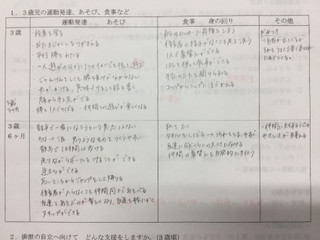

2年生の保育内容(健康)では

「さくらんぼ坊や」の映像を1歳から年齢を追って視聴し、

発達を学んでいます。

映像を見ながら、発達を書きとっていきます。

映像を見ながら、発達を書きとっていきます。

学びを共有し、深めていきます。

学びを共有し、深めていきます。

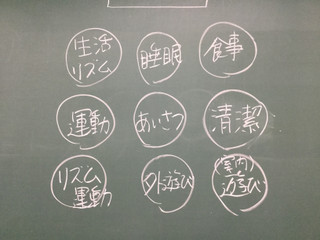

また、基本的生活習慣について、興味関心のあるテーマでグループワークが始まりました。

このグループワークでの学びを、模擬保育や子育て広場での演習、

このグループワークでの学びを、模擬保育や子育て広場での演習、

そして保育実習、幼稚園実習につなげていきます。

こども教育福祉学科 和久田佳代

新緑が美しい季節になりました。

この日の2年生の「保育内容(環境)」の授業は

ネイチャーゲーム・リーダー講座の講師資格をお持ちの園長先生を

ゲスト講師としてお招きし、自然に親しむネイチャーゲームを行いました。

この日に行ったのは屋外で行う「ネイチャー・ビンゴ」というゲーム。

ビンゴに書かれたものを身近な自然の中から見付け出してビンゴを完成させます。

さて、いくつできるでしょうか?

緑あふれるキャンパスの中庭に飛び出していった学生たち。

あちこちから歓声や笑い声が聞こえてきます。

この学生たちは何を見つけたのでしょうか?

ああ、こんなところに「顔に見えるもの」が!

花の中に顔があるなんて、不思議ですね。

子どもの目をもってキャンパスの中庭を見てみると

いつも見ていたはずの自然の中に無数の「?」や「!」が見つかりますね。

保育者であることのよろこびのひとつはたぶん、

こんなところにあるのでしょう。

子どもと一緒に歩くことで、ぼくたちはいつまでも、

この「地球という星」の美しさに

新しく出会い続けることができるのですね。

(ほ)