2018年10月 9日 (火)

2018年10月 4日 (木)

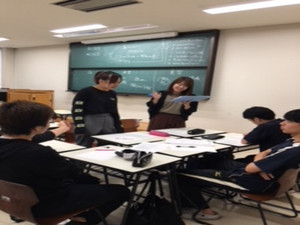

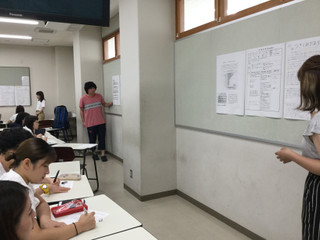

SW演習Ⅰの最初の授業の様子

9月20日(木)後期オリエンテーション。その翌日9月21日(金)から授業は始まった。みんな元気そうな顔で、一人も欠けることなく後期が始められることは、とても嬉しい。

1年生2限目のSW演習Ⅰでは、「自己紹介・他己紹介」をいろいろな「聞く」をロールプレイしながら行った。お互いに自己紹介しあった1組が、他の人に紹介しあうという「他己紹介」である。

ちゃんと聞いてくれる人、メモばかり取っている人、窓の外を見て聞いてくれない人、仲間同士で話して聞いてくれない人、ボーッとしている人等々、その役割でどんな気持ちになるかの擬似体験。

終わったら拍手。

それぞれの役になり切り、話す側、紹介される側、聞く側の姿勢等、感じるところが多かった演習でした。こうして、楽しく授業が始まりました。後期も多くの学びを得て、成長していってほしいと願うばかりです。(さか)

台風の後

授業が順調に進み、ようやく体も後期の時間割スケジュールに合わせられてきたかな…と思ったところに、台風!!このたびは日曜日に接近なので、授業に影響ないね、休講はないね…と思っていたのに、停電!!!

自宅マンションのエレベーターも止まり、水も出ず、おかげでトイレも使えず四苦八苦。大学近くに下宿する4年生が、「いま、学校に見に行って来たら停電で『とりあえず1-2限休講』だそうです。」と7時半に携帯メールをくれました。でも、なかなか正式の休講の連絡が来ない。停電だからパソコンからメールが送れないのですね…。8時半「終日休講」のメール。

でも、信号機がついていない道路、交差点をゆっくり走りながら大学へ。

大学に着いたら、職員の方々が総出で、第一駐車場から校舎まで、ほうきでお掃除をしていらっしゃいました。第一駐車場の階段のところの樹は折れたり、中庭の桜は傾いたり、ホスピスの桜も倒れたり…かなりの被害でした。もちろん停電なので、エレベーターはついておらず、6階まで階段。トイレは1号館のみ使用できていました。パソコンもつかないので、仕事もはかどらない…。どうしよう…と思っていたら11時40分に職場の電気が復旧

\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/静かな校舎で、パソコン仕事に集中しました。

午後、ひと段落した後、撮った写真がこれ。

すでにお掃除をしてくださった第一駐車場の階段

階段の脇には折れた枝が…

第一駐車場階段上の手が付けられていない部分

第一駐車場階段脇の折れた木 ひもで確保

ホスピスに倒れこんだ桜の木

中庭で根っこから傾いた木

中庭で折れた木

斜めに傾いた中庭の街路樹

トタンが外れた自転車置き場の修理

昨日10月2日火曜日も周辺の信号はまだ一部点灯せず。天浜線も不通。学生の安全な通学が確保できないと、終日休講となりました。

本日10月3日水曜日。朝1限から授業。学部1年生全体の授業。学生たちは何となくまだ落ち着かない。数名の学生もご自宅もまだ、伝記が復旧しておらず、不自由な生活をしているとのこと。「今日帰ったら、電気がついていたらいいなぁ~」と4限終わりの15時55分につぶやいた学生…。

皆さんお大事に。そして、お疲れさまでした。

2018年9月25日 (火)

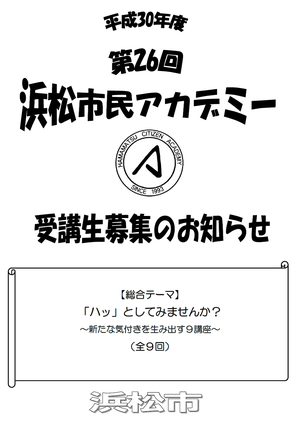

第26回浜松市民大学

2018年9月20日 (木)

2018年9月13日 (木)

9/8(土)オープンキャンパスを開催しました。

また、小学校教職課程開設(申請中)に向け、

2018年8月31日 (金)

4年生 卒業研究、国家試験へ向けて

暑かった8月も終わろうとしています。

この暑い日々、大学生は長い夏休み、、、ではなく、

4年生は卒業研究や国家試験の学修を頑張っています。

「家では暑くてできない!」と研究室で

「家では暑くてできない!」と研究室で

卒業研究を進める4年生。

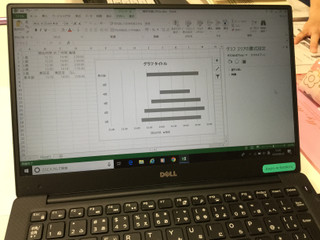

エクセルで、園での午睡(お昼寝)時間をグラフに。

エクセルで、園での午睡(お昼寝)時間をグラフに。

少し苦戦しましたが、うまくできました!

8月29日には、社会福祉士国家試験受験申込手続きに関する

8月29日には、社会福祉士国家試験受験申込手続きに関する

オリエンテーションが行われました。

卒業研究、国家試験の学修に励む4年生。頑張れ!

こども教育福祉学科 教員 和久田佳代

2018年8月 9日 (木)

保育活動研修ー卒業生頑張っていますー

8月7日(火)午後に、浜松市教育委員会主催の

「保育活動研修」の講師を担当させていただきました。

主に、浜松市立幼稚園の先生方が受講してくださいました。

受講者の中には卒業生が5名も!

それぞれの公立園で元気に頑張っている様子を聞けて、

嬉しかったです。

こども教育福祉学科 教員 和久田佳代

2018年7月20日 (金)

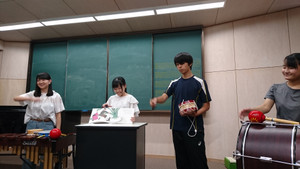

音楽表現の講義より「絵本に効果音をつけてみよう~!!」

絵本に効果音をつける学修では、カスタネット、シンバル、

絵本に効果音をつける学修では、カスタネット、シンバル、 学生は、まず、

学生は、まず、

2018年7月14日 (土)

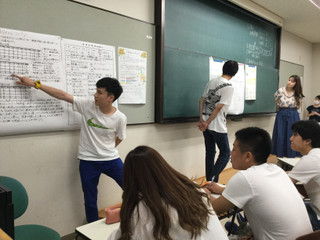

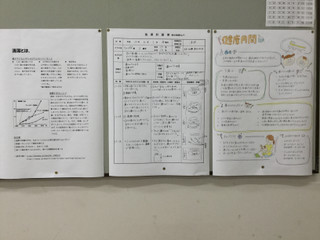

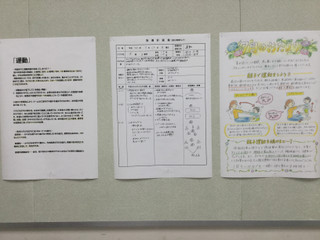

2年生 保育内容(健康) ポスターセッション

6月7日のブログで紹介した2年生「保育内容(健康)」の

グループワークの集大成として、ポスターセッションを行いました。

興味のあるテーマごとにグループをつくり、

グループで調べたり、話し合ったりして、

子どもの現状、指導案、保護者へのおたよりを作成し、

ポスターセッション形式で発表し合いました。

すべての学生が発表者となり説明をし、役割を交代して

すべてのグループの発表を聞いて回りました。

指導案で取り上げた運動遊びを実演して発表してくれたり、

おたよりではQ&A方式でわかりやすく説明がされていたり、

アンケートを活用して意識づけをしていたりと

グループでよく話し合い、工夫した成果が発揮されていました。

事後学修としてMoodleによるフィードバックを行い、

事後学修としてMoodleによるフィードバックを行い、

それぞれの感想や助言を共有し、学びをさらに深めていきます。

こども教育福祉学科 教員 和久田佳代