2018年5月25日 (金)

2018年5月21日 (月)

2018年5月17日 (木)

2018年5月14日 (月)

2018年5月11日 (金)

2018年5月 7日 (月)

健康で、子どもと元気に走り回れる保育者をめざして

GWが明け、大学は今日から授業が再開しています。

こども教育福祉学科の1年生「子どもと身体表現」の授業では、

GW前に、毎年恒例の体格・体力測定を行いました。

長座体前屈

長座体前屈

背筋力

背筋力

姿勢評価(1)

姿勢評価(1)

姿勢評価(2)

姿勢評価(2)

体重・体脂肪率・体年齢 測定

体重・体脂肪率・体年齢 測定

他に、握力・上体起こし・反復横とび等を測定しました。

健康で、子どもたちと元気に走り回れる保育者をめざして、

授業のない日にも各自が課題を持って、

食事や運動を意識して取り組んでいきます。

こども教育福祉学科 教員 和久田佳代

2018年4月28日 (土)

1年生 フレッシュマンセミナー

昨日で4月の授業は終了し、大学は本日から5月6日までGWです。

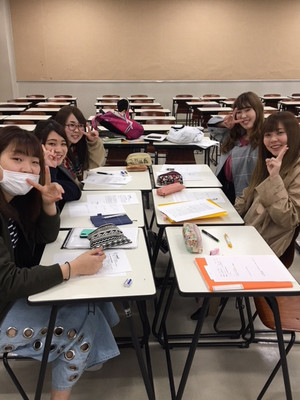

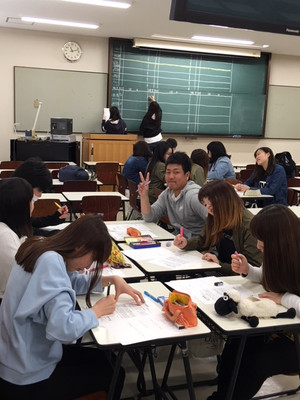

連休を前に、1年生はフレッシュマンセミナー、アドバイザータイムを行いました。

フレッシュマンセミナーは、大学生として、目標、将来像をイメージしながら、

主体的に学修に取り組むことができること、

また、大学生(自立した社会の構成員)としてのマナー・モラルを身につけ、

安心して大学生活を送れることを目標としています。

アドバイザー・グループで「主体的に学ぶ」とはどういうことかを考え、

意見交換しました。

授業後の感想として、

・専門的なことを勉強するので、高校の時の授業より興味を持って授業に取り組めているので、充実した時間になっている。

・授業は興味がある分野のため楽しいという反面、興味があまりない分野は難しいという意見が出た。

・みんな高校の時より大学のほうが大変だけれど、充実していると話していた。(私も含め)自分たちが主体となってやる分、自分たちの責任が重いというのもみんな感じていたと思う。

・まだまだ授業に慣れていなくて、主体的ではない。でも、興味関心があるので、大丈夫だと思う。

大学生活がはじまって、約1ヶ月。

GWにも課題がありますが、この学びを活かし、主体的に取り組みましょう。

こども教育福祉学科 1年アドバイザー 和久田佳代

2018年4月27日 (金)

2018年4月26日 (木)

施設説明会が開催されました

2018年4月21日(土)施設説明会が開催されました。

4年生対象に、近隣の17法人の理事長・施設長はじめ職員の方がいらして、法人の説明をしてくださいました。こども教育福祉学科を昨年卒業した人もいらして、後輩たちのために自分の施設の特徴を話してくださいました。学生は真剣に聞き入っていました。

全体会のあとは、学生ホールに移動し、各法人のブースのうち、学生は3か所の法人から詳しいお話を聞きました。

ここは静岡県児童養護施設協議会のブース。県内12ヵ所ある児童養護施設の求人情報や施設の特徴などを和光寮の施設長さんからお話を伺いました。

どこのブースも真剣かつ和やかに、お話を伺うことができました。

これによって、具体的に「福祉施設での就職」イメージが把握でき、就職活動に弾みがつきそうです。

就職対策委員長 坂本道子