国家試験勉強会(1年~3年)

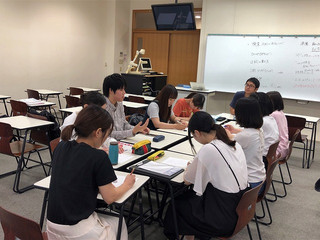

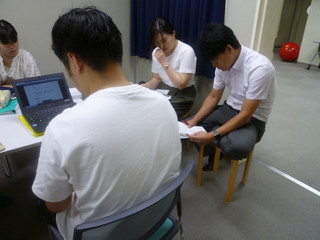

毎週火曜日の1限目に1年~3年生を対象に国家試験の勉強会を実施しています。

勉強会では国家試験の勉強の仕方や問題の解き方や調べ方を解説したり、実際に問題を解いてもらったりしています。今回は、4年生が実習から帰ってきたこともあり、4年生に実習に向けて準備することや勉強する内容、国家試験との両立の仕方などの経験談を話して頂きました。国家試験は少しずつ知識を積み重ねていくことが大切ですので、低学年から勉強会を行うことで国家試験への準備を行っています。

毎週火曜日の1限目に1年~3年生を対象に国家試験の勉強会を実施しています。

勉強会では国家試験の勉強の仕方や問題の解き方や調べ方を解説したり、実際に問題を解いてもらったりしています。今回は、4年生が実習から帰ってきたこともあり、4年生に実習に向けて準備することや勉強する内容、国家試験との両立の仕方などの経験談を話して頂きました。国家試験は少しずつ知識を積み重ねていくことが大切ですので、低学年から勉強会を行うことで国家試験への準備を行っています。

7月末から定期試験が始まります。定期試験に向けて2年生は勉強会を実施しており、今日は言語学の勉強会でした。任意の勉強会ですが、ほとんど全員が参加しています。全員協力して、全員が合格するように勉強に励んでいます。先週は形成外科の勉強会を行い、来週は内科学と臨床神経学の勉強会が行われます。

1年生の今月誕生日の学生が集まって誕生日会を行いました。博士課程後期に在籍しているHanhさんも7月生まれで、春巻きと芸術的なチョコレートゼリーを作ってきてくださいました。美味しそうな料理が並んで、楽しい誕生日会になりました。

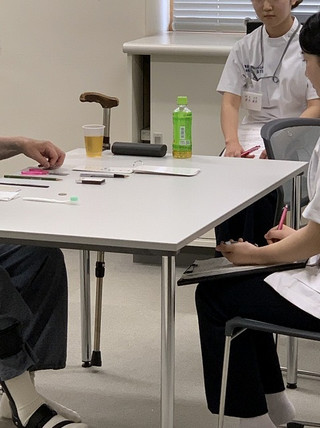

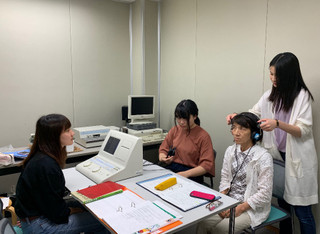

今日は3年生の学内演習の紹介です。3年生になると、学外から患者さまに来ていただいて演習をさせて頂く機会が増えます。先日、失語症の患者さまに大学にお越し頂いて失語症検査の評価をさせて頂きました。演習では緊張して頭が真っ白になることもあるので、手順通りに検査が出来るように何度も練習を重ねて臨みます。10月からの学外演習では、実際に病院にいらっしゃる患者さまに検査を取らせていただくことになります。

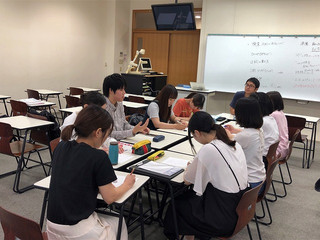

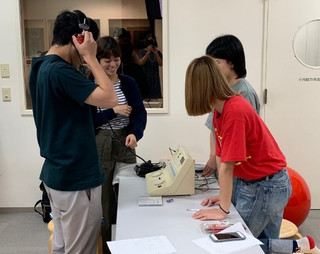

3年生の小児聴覚障害演習の授業紹介です。3年生になると、実習前に大学に対象者さんに来ていただいて実際に評価や訓練をさせて頂く授業が増えてきます。今日紹介する小児聴覚障害学演習では、実際に難聴のあるお子さんにお越し頂き、聴力検査や言語検査を実施したり、構音訓練や言語訓練をさせて頂きます。今日の授業ではグループで集まって、対象者さんにどんな訓練をしようかなどを話し合い、教員にアドバイスを貰いながら計画書を作成しました。実際の対象者さんのことを考えながら話し合いをしているので、いつもに増して真剣な表情で話し合いをしていました。

3年生の言語聴覚研究法の授業紹介です。3年生の必修科目になります。卒業論文を書いたり、就職して学会発表をしたりするときに必要なことを学びます。今日は図書館で文献検索の方法を学び、自分の関心のある論文をひとつ選びました。図書館にはチューターさんがいて、分からないことがあると親切に教えてくれます。最近は就職後に学会発表をする卒業生も増えてきていますし、新人研修プログラムで症例発表をしなくてはいけないこともあり、大学生で研究法を学んでおくことは大切になってきています。

7月9日(火)2・3限に、2年生の聴覚障害学の授業で検査演習を行いました。

純音と語音検査、インテーク演習を、グループに分かれて行いました。学生たちは秋セメの演習に備えて真剣に取り組んでいました。

6月26日に愛知県大府市の国立長寿医療研究センター病院に実習地訪問に行ってきました。

こちらの病院は聖隷クリストファー大学院を卒業された言語聴覚士の先生がいらっしゃいます。また、4年連続で先輩が就職をしており、聖隷4人兄弟と呼ばれています。この日は一番最初に就職した男性の先輩(長男)と今年の4月に就職した三女に会うことができました。認知症の集団リハビリや嚥下など他では学ぶことができない貴重な経験をしています。

6月24日に三重県の藤田医科大学病院七栗記念病院に実習地訪問に行ってきました。

今年4月から勤務している先輩にもいろいろと教えていただき、アドバイザーの先生方にも優しく丁寧な指導をいただいて頑張っていました。大学の先輩がいるだけでずいぶん心強いようです。特に嚥下に力を入れている病院で嚥下にも興味を持つことができたと話してくれました。

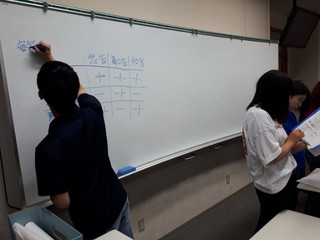

2年生の発声発語障害学総論の授業紹介です。発声や発音の障害について学ぶ授業の第3回目は運動障害性構音障害(ディサースリア)について学びました。今回はそれぞれの脳の病気に伴って現れる発話の障害について、神経や運動障害と関連付けて発表しました。

教科書だけではなく、PCやiPadから論文をダウンロードしたりしながら一生懸命に考えながらまとめていました。回数を重ねるごとにまとめ方の要領も良くなってきて、感心しました。