第49回日本コミュニケーション障害学会

7月1日から2日に大阪で学会が開催されました。

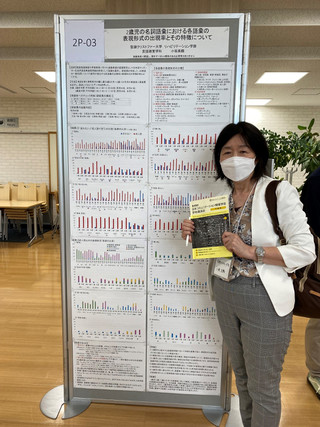

本学からは小坂美鶴先生が「2歳児の名詞語彙における各語彙の表現形式の出現形式の出現率とその特徴について」をポスター発表されました。

活発な質疑応答がなされておりました。

会場では、露店でたこ焼きが販売されておりました。

ふわふわとろとろのたこ焼きでした。

ご当地のものを食べられるのも学会の醍醐味です。

7月1日から2日に大阪で学会が開催されました。

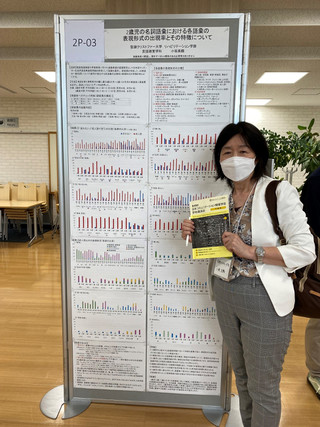

本学からは小坂美鶴先生が「2歳児の名詞語彙における各語彙の表現形式の出現形式の出現率とその特徴について」をポスター発表されました。

活発な質疑応答がなされておりました。

会場では、露店でたこ焼きが販売されておりました。

ふわふわとろとろのたこ焼きでした。

ご当地のものを食べられるのも学会の醍醐味です。

先月6月23日から24日に愛媛県松山市で学会が開催されました。

この学会は全国の言語聴覚士が集い、言語・聴覚・嚥下障害について最新の知見を知れる大規模な学会です。

本学からは小坂美鶴先生が「2歳児の語彙発達における名詞の音形式の検討―保護者への調査票を用いた分析からの検討―」を発表され、柴本 勇先生が一般演題「摂食嚥下障害」で座長を務めました。

また、本学科の卒業生で浜松医科大学付属病院の飯田衛さんが「Hunt症候群より顔面神経麻痺を呈した患者に対し低周波治療を実施した一例」を発表されました。

小児聴覚障害学演習の様子①の続きです。

今回は、地元の支援学校に通う3名の聴覚障害を持つお子さんと保護者の方にご協力いただき、演習を行いました。

実際に演習をやってみて、

「対象児に合わせた説明の仕方を考えることが難しかったけど、とても学びになった」

「自分がどう動いたら対象児が自分達の考えていることをやってくれるのかを考えられた」

「楽しかった」

など充実した学びになったとの感想があがりました。

これからも演習は続くので、計画に準備、本番が終わったあとの報告書作成まで頑張っていきましょう!

こんにちは!

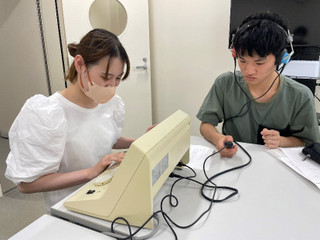

2年生の「聴覚障害学」では、聴力検査の練習を行います!

初めての聴力検査にドキドキ…

みんな上手に検査の説明から実施までできていました♪

2年生で練習した検査が3年生の演習や実習で生かされていきます。

スムーズに検査ができるよう、頑張っていきましょう。

暑い日が続いておりますが、体調は崩していませんか?

熱中症に気を付けてくださいね!

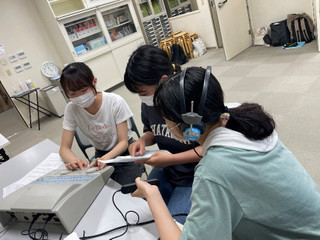

さて、3年生の前期には「小児聴覚障害学演習」という科目があります。

この科目では、地域の聴覚障害を持つお子さんと保護者の方にご協力いただき、実際に聴力検査や言語の評価を行っています。

計画書を考え、何度も修正し、練習をしていざ当日・・・!

貴重な機会でとても学び多い時間になりましたね♪

緊張しながらも、お子さんの様子をみながら対応している姿をみて、とても頼もしく思いました。

演習は数回に分けて行いますので、様子を適宜アップしていきます☆

こんにちは!

言語聴覚学科一年のブログ担当です。

今日は、初めて実習着を着ました。

実習に当たっての服装のチェックがありましたが、髪型や髪色など気をつけるべき点がいくつかありました。

医療従事者は清潔が1番だと知りました。

9月には初めての基礎見学実習があり、皆とても緊張しています。

準備することがたくさんあるので頑張ろうと思います!

教員の谷です。

5月29日に、浜松市教育センターにおいて、通級指導教室(言語)で幼児・小学生の言語指導に当たっておられる先生方を対象に講演をしました。

聖隷クリストファー大学の「きこえとことばの相談室」に相談に来られた事例などを紹介しながら、吃音指導についてお話をしました。

時には、参加された先生方の経験を語っていただき、私にとっても刺激的な時間を過ごすことができました。

通級指導教室での今後のご指導に少しでもお役に立てられたのならば幸いです。

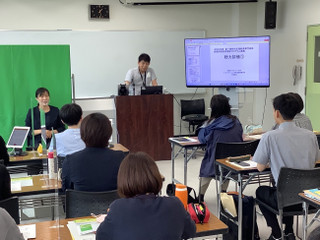

大原先生が国立特別支援教育総合研究所の聴覚障害教育専修プログラムで講義を行いました。

特総研は、特別支援教育に関わる我が国唯一のナショナルセンターです。

研修生は、各都道府県の教育委員会から派遣された聴覚特別支援学校の先生方です。

2カ月間、宿泊棟に滞在して研修に参加します。

いずれも将来の聴覚特別支援教育を背負って立つ先生方で、毎年、大きな刺激を受けています。

実習地訪問で、三重県津市にある藤田医科大学七栗記念病院に行ってきました。

大変綺麗な景観の病院でした。

4年生の小林くんが、4月よりお世話になっています。

摂食・嚥下障害や失語・高次脳障害を中心に実習を行なっています。

スーパーバイザーの東田先生、大原(教員)、小林くん、妹尾先生、本学卒業生の袴田先生(2019年3月卒業)と一緒に写真を撮りました(お忙しい中、申し訳ありません・・・)。

小林くん、頑張ってください。

実習地訪問で御前崎市の市立御前崎総合病院に行ってきました。

こちらは、駐車場から太平洋と風車が見える風光明媚な病院です。

4月より、4年生の高塚さんが実習でお世話になっています。

高塚さんは、主に回復期病棟でSTの先生より指導を受けています。

高塚さん、あと2週間、頑張ってください。