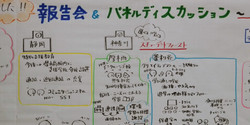

学生のシンガポール研修だより②

シンガポール研修中の社会福祉学科学生より、2回目の報告が9月4日に届きました。

∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴∴‥∵

ナンヤン理工学院での研修1日目は、シンガポールの人口や高齢化、病院の種類や医療スタッフの現状などについて学びました。

高齢者が住んでいる家を再現した場所やオペ室の見学に行きました。

夜はホームステイ先の友達と一緒にマリーナベイサンズとガーデンズバイザベイに行きその近くの屋台でご飯を食べました。

お肉の料理が多くてとても美味しかったです!

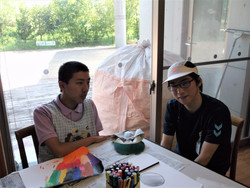

2日目は社会福祉について講義を受けました。

シンガポールでは働くことを強調しており、政府は人々に仕事のスキルを高めるよう促していることがわかりました。

またシンガポールでは住居、教育、ヘルスケアの3つを重視した政策が行われていることを知りました。

その中で、糖尿病患者が多いシンガポールでは万歩計を配ることで国民が歩くことを積極的に行い、歩くことで5ドルの商品券をもらえる仕組みを行なっており、1日に1万歩を目指していることを学びました。

また精神障害者の医療や福祉に関心があったので精神病棟の数について質問してみたところ、日本と異なり国に1つしか無いと聞き驚きました。

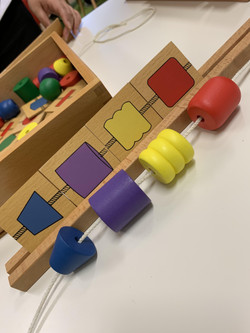

3日目はKYDZという高品質な教育玩具などを取り扱っている会社に行き、高齢者が遊べる道具を使い、ロールプレイや、実際に体験をしました。

日本には無いものが多くあったので、日本でも取り入れるといいな、と思いました。

毎日美味しいものをたくさん食べていたのでホテルにあるジムに行き体重を測ってみたら3キロも太ってました。