【15】卒業生が訪ねてきてくれました

今日は、卒業生の廣瀬将和くんが訪ねてきてくれました。廣瀬くんは聖隷福祉事業団に就職して2年目。現在は介護付き有料老人ホーム「浜名湖エデンの園」のケア棟で、主に認知症の方のケアを担当しています。

もともと認知症の方に対する支援に関心があったので、目の前の利用者さんについて、「若いころはどういう仕事をなさってきた方なのだろう?」、「どういう家庭を築いてこられたのだろう?」と思いを巡らせながら「今」を理解し、その方に合った支援を考え、実践することに「とてもやりがいを感じている」と言います。

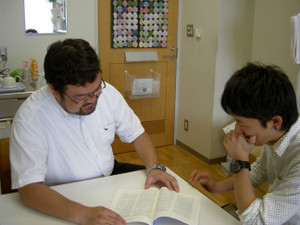

今回は、そんな認知症の方への支援をしっかりした根拠のあるものとするために、勉強をしに大学に来たのだそうです。図書館で本を借り(卒業生は2冊まで本を借りられます)、社会福祉学科の落合先生、介護福祉学科の野方先生に相談しアドバイスを受けました。

2年目に入り、施設内の係や委員会の一員としての役割も新たに加わり、ますますまわりからの期待が大きくなったことで、一段とたのもしく見えた廣瀬くんでした。

将来の夢は、認知症の方やその家族が地域で安心して暮らせるよう、住民に認知症のことを理解してもらうための講座を開催すること。

聖隷福祉事業団という大きな器の中でいろいろな機会を与えてもらい、もっともっとすばらしい援助者になることを私たち教員一同、心から期待しています。