2012年8月24日 (金)

2012年8月23日 (木)

2012年8月22日 (水)

2012年8月21日 (火)

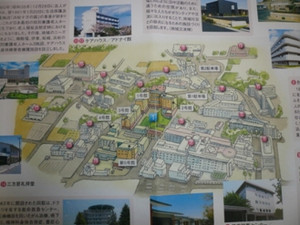

【22】大学の周りには、福祉施設がたくさんあります!

8月4日、オープンキャンパスが開催されました。社会福祉学部を目指す高校3年生をはじめ、2年生・1年生、保護者の方々も含めたくさんの人が来てくれました。

学部長のお話しなどの後には、聖隷の周辺施設をバスで見学をしてきました(実は歩いていける距離なのですが、あまりにも暑いのでバスでまわりました)。

○障がいのある人たちの施設:三方原スクエア

○介護付有料老人ホーム:浜名湖エデンの園

○介護付有料老人ホーム:浜松ゆうゆうの里

○大学附属のクリストファーこども園

当日、訪問した上記施設以外にも、日本で最初の特別養護老人ホーム:十字の園、1981年にこちらも日本で最初の聖隷ホスピスもあります。老人保健施設:ベテルホーム、障害者支援施設:聖隷厚生園信生寮、救護施設の聖隷厚生園讃栄寮、わかば保育園、聖隷三方原病院に予防検診センター、遠州栄光教会などもあります。大学から歩いて行けるような距離にこれだけの福祉・医療施設があるのは、日本でもここだけかもしれません。

施設長さんから、施設の説明をしていただいています(三方原スクエア)

エデンの園の中を見学しています。

【21】精神保健福祉援助実習 実習報告会が行われました

7月25日、精神保健福祉援助実習 実習報告会が行われました。

4年生10名は、5月中旬から6月末まで、約20日間精神科病院や、主に精神障がい者を対象とする、就労支援事業所などで実習を行い、3年生で行った、ソーシャルワーク実習とはまた異なる、精神保健福祉士としての実習に、戸惑ったり悩んだりしながら取り組みました。

報告会は全て学生さんたちの手によって準備をし、当日をむかえました。発表は一人の持ち時間7分、その中に自分の思いを込めます。利用者さんとの体験で深く考えたり、自己の価値観が大きく変化したと発表する学生の姿に、実習指導者の方々からも励ましやアドバイスを頂きました。

実習指導者の方々も約20名参加してくださり、本当に多くの方々の力によって、実習が成り立っているのだと実感しました。また、3年生は報告会に参加した上で、精神保健福祉士の選考へのエントリーをするか決めます。まさに、実習報告会は、先輩から後輩へとバトンが渡される瞬間でもあります。

これから、4年生は進路決定を行っていきます。未来に向けて羽ばたこうとする若者が、「なりたい自分」になれるよう、応援していきたいと思います。

2012年7月17日 (火)

【19】卒業生が訪ねてきてくれました その3

今日は、卒業して4年目の小林美里さんが夜勤明けの休みを利用して静岡から訪ねてきてくれました。

小林さんは藤枝市出身で現在静岡県済生会 障害者支援施設「静岡市桜の園」で生活支援員として働いています。そんな小林さんに恒例のインタビューをしました。

Q.現在の仕事の内容を教えて下さい。

A.主に重度の身体障がいのある方の生活全般の支援をしています。6月からはグループリーダー

になり、責任はぐっと重くなりましたが頑張っています。

Q.仕事のやりがいは何ですか?

A.月並みですが、やっぱり利用者さんの笑顔とか「ありがとう」ということばでしょうか。

それからうちの施設は利用者さんも職員も元気が良いので、明るく、にぎやかな雰囲気もいいですよ。

去年の運動会、私はリーダーでした。その中で、私が一生懸命考えた種目を皆が本当に楽しんでくれて、いつもにも増して楽しい雰囲気になったときは、心からうれしかったですね。

Q.重度の障がいをもつ方の支援をする上で、何か心がけていることはありますか?

A.最近、利用者さんの意見をちゃんと聴く、っていうことを心がけています。

利用者さんと関わっていると、つい「こうしたらいいのに…」と思うことがあります。でもそういう援助者として思うことは脇において、とにかく利用者さんの話をちゃんと聴くことが大事だということに、あらためて気付きました。

Q.後に続く人たちにメッセージをお願いします。

A.私は学生時代、障がい者スポーツに関心があり、「ボッチャ」(パラリンピックの正式種目にもなっているスポーツの一種)を楽しむ障がい者のサークルにボランティアとして参加していました。そのことをとおして、地域にはいろいろな社会資源があることを理解することもできたし、多くの障がい者と出会うことでいろいろな体験ができ、今につながっています。

ボランティアなど学生時代の経験は、仕事に必ずいきます。ぜひ、豊かな学生生活を送ってほしいですね。

Q.最後に聖隷クリストファー大学を選んで良かったなあ、と思うことは何ですか?

A.先生との距離か近く、こうして卒業してからも気軽に会いにきたり、相談したりできること。それから、同じ志をもつ友達に出会えたことですね。今でも共通の話題で話ができるのでとても心強いです。

インタビューの中で、仕事をする上で心がけていることを聞いた時、小林さんは上記のことをまさに「即答」されました。一瞬のためらいもなく。

私はこのことにいたく感動しました。

こういう質問に即答できる、ということは、いつも自分を見つめ、振り返り、問題意識をもって

仕事をしている証拠だ、と思ったからです。

卒業生から、また学ばせていただきました。

2012年7月12日 (木)

【18】フレッシュマンセミナーが開講されました

新入生の皆さんに、学生生活にスムーズに馴染んで頂くために、今年度から始めた「フレッシュマンセミナー」の紹介をします。毎月一回ずつ行ってきて、7月で4回目になります。

7月6日の「フレッシュマンセミナー」では、教務委員長の福田先生から、定期試験に関する様々な注意事項が説明されました。

初めての定期試験ということもあり、学生さん達は真剣な眼差しでした。また、9月に集中講義形式で行われます、専門職連携の基礎(演習)の注意事項や、ボランティア情報なども提供されました。

続いて行われました、アドバイザー懇談には、学年担当のアドバイザーだけでなく、学科の教員全員が出席して、定期試験への心構えや、将来を見越した国家試験への準備や就職に関することなどが話し合われました。

多くの学生さん達が、聖隷を選んだ理由として、実習や教育環境、国家試験の合格率、就職の内定率をあげていました。

2012年7月 6日 (金)

【17】5~6月のソーシャルワーク実習が終わりました

社会福祉士国家試験受験資格を得るためのソーシャルワーク実習が、6月末、無事に終わりました。

この期間には社会福祉学科の学生のほか、こども教育福祉学科の学生も、高齢者、障がい者、こどもに関わる社会福祉施設で、23日間実習を行いました(実習先の指定により、夏休みに介護福祉学科の学生と一緒に実習する学生もいます)。

ソーシャルワーク実習の大きな目標は、利用者の方の適切な個別支援計画を策定すること、そのために利用者や家族の方々、その他関係者とのコミュニケーションをとおし円滑な人間関係・援助関係を形成すること、また施設における他の職種の役割を理解し、その連携のあり方を学ぶこと、などです。

実習生は、利用者の方のご協力と実習先指導者の方からの適切な指導を受けながら、いろいろなことを体験し、吸収し、(時に悩み)どんどん成長していきます。

教員も毎週1回、施設を訪問したり、帰校日を設けたりしながら学生を指導することになっているのですが、面談するごとに変化する学生の様子を確認し、現場の教育力の大きさに驚かされると同時に、感謝の気持ちでいっぱいになります。

実習先の皆さんにはこの場をお借りして、心からの感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当にありがとうございました。

今後、現場からいただいた宝をもっともっと磨きあげ、さらに大きくしていくことを私たちの使命と心得、力を注いでいきたいと思います。

それから学生の皆さん、実習、本当にお疲れさまでした。

すこーし休んだ後で、みんなで振り返りをしながら、学びを深めていきましょう。

2012年7月 2日 (月)

【16】卒業生が訪ねてきてくれました その2

今回も、前回に引き続き、卒業生の活躍の様子をお届けします。

今日訪ねてきてくれた卒業生は橋ヶ谷智美さんと安田華さん。今年の3月に卒業したばかりの社会人1年生です。たまたま休みの日が合ったので、静岡市と焼津市から「しめし合わせて先生方に会いにやって来た」とのこと。

二人に共通するのは、知的障がい者の施設で生活支援員として働いている、ということなので、仕事についてインタビューしてみました。

Q:卒業して約2か月半。仕事はどうですか?

安田さん:ようやく仕事に慣れ、「実習生感覚」から少し「職員の立場」になってきているかな? また利用者さんとの距離も近づいてきている感じです。

橋ヶ谷さん:最初は覚えなきゃならない業務でいっぱいいっぱいだったけど、少し余裕が出てきたところでしょうか。担当する利用者さんの個別の支援も少しづつできるようになってきました。

Q:どうして知的障がいの領域を選んだのですか?

安田さん:高校時代は「人とかかわることをしたい」とか「資格があったらいいな」くらいの気持ちで社会福祉学科を選びました。その後大学での勉強をとおして児童福祉領域に関心をもつようになり、社会福祉士の実習は児童養護施設で、精神保健福祉士の実習は思春期の問題にも取り組む精神科のクリニックで行いました。その過程で発達障害について関心をもつようになったので、就職先として障がい児の通園施設を運営する法人を受けました。

結果的に配属が知的障がい者の施設になったわけですが、今は知的障がいについてもっと探ってみたいと思っています。

橋ヶ谷さん:高校時代はざっくり「相談員」になりたいと思い、障がい者の家族を支援する仕事に就きたいと思っていました。でも実習をとおして家族を支援するにはまず直接障がいのある人に関わり、いろいろな人を理解することが大切と感じ、現在の仕事を希望しました。今は施設で生活支援をしていますが、就労支援にも取り組んでみたいし、いつかは家族を支援する相談員になりたいです。

Q:知的障がいの方たちに関わる仕事は、どういう点に楽しさとかやりがいを感じますか?

安田さん:ちょっとしたことで利用者さんと笑い合ったりすることが楽しいです。

またことばで何かを伝えることが難しい利用者さんの、身ぶりや手ぶりで表現された訴えや思いを、試行錯誤を繰り返しながらもわかったとき、すっごく嬉しいです。

橋ヶ谷さん:とにかく一人ひとりの利用者さんと関わることが楽しいし、一緒に過ごす時間がなんだか心地よいです。

やりがいは…、まだやりがいを語れるほどは何もできていないです。今は先輩から引き継いだ支援をしているにすぎないし。でもそのうちに私なりに利用者さんを理解し、その上で個別支援計画をたて、実践できるようになりたいと思っています。

社会人になって間もない卒業生の、真摯で誠実で謙虚なことば、高い志、また若者らしいいきいきとした表情に、梅雨の晴れ間のさわやかな風を感じるような、そんなひと時でした。