2012年11月21日 (水)

2012年11月20日 (火)

【34】11月3日(土)聖灯祭開催されました!

聖灯祭は、「卒業生が帰る場所」として、大切な役割を果たしています。

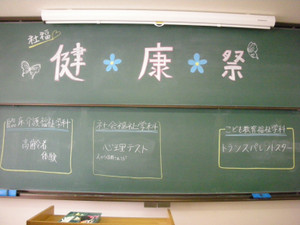

保健医療・社会福祉系大学らしく‘健康祭’を毎年実施しています。

社会福祉学科は来場者に「高齢者体験」をしてもらう企画でした。

こちらは、近隣施設で絵画療法を行っている先生と学生のコラボ企画です。

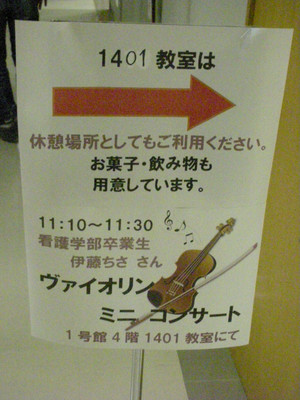

保健福祉実践開発センターは展示だけでなく、こんな素敵なミニコンサートも。

卒業年度の違う学生同士の交わりの機会。

子育て中の卒業生も増えました。瓜二つではなく、瓜八つといった印象が。。。

たこ焼きにチュロス。そんなお菓子があることを初めて知りました。

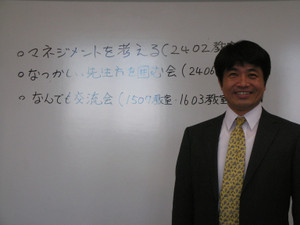

卒業生を対象としたちょっと真面目な企画もあります。

卒業生の力があってこそ。この日の企画は成立しました。

なごやかなひと時。。。教員もよい時間を過ごすことができました。

卒業生の皆さま、本当にご協力、ありがとうございました。

2012年10月10日 (水)

【33】ソーシャルワーク実習指導Ⅱ・授業風景

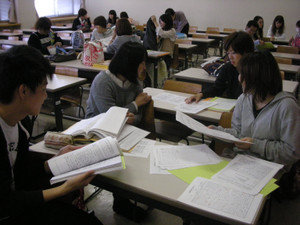

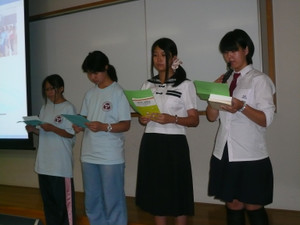

春セメスター中に様々な社会福祉施設等において23日間のソーシャルワーク実習を行ってきた3年生たち。秋セメスターからは、その実習の振り返りをじっくり行います。

<写真>特別養護老人ホームでの実習報告を行う3年生の皆さん

報告者全員が、非常に工夫され、分かりやすい報告をしてくれたため、参加者全員が、各々の実習体験を具体的に共有できたように感じました。

この報告会を再来週まで行った上で、グループスーパービジョンを行い、個々の実習体験を更に深化、総括し、最終的には12月にグループによる実習報告会で発表となります。

<写真>

同級生のソーシャルワーク実習に関する報告を真剣に聞き入る面々

2012年10月 3日 (水)

【32】本学の名物(!):専門職連携の授業です。

今や本学の名物の1つとも言える専門職連携の授業。

看護、リハビリテーション、社会福祉の3学部の学生が、

対人援助における多職種間の連携と協働について、ともに学びます。

今回は、4年生の「専門職連携演習」の様子をご紹介します。

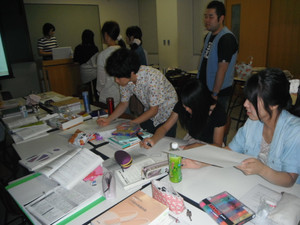

まずは、グループで準備をしている場面。

翌日の報告会に向け、役割分担して進めていきます。

みんなで念入りに確認している様子や、

楽しそうに話をしながら作業している光景もあります。

“看護、これでいい?リハは?”と、社福の学生も声を出していました。

ディスカッションや資料づくりも、

安心して見ていられるところはさすが4年生ですね。

教科書やプリントが机の上にはたくさん!

明日、どのような報告になるのか楽しみです。

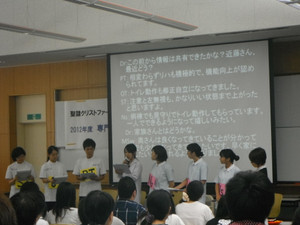

そして、翌日の合同報告会。

会場は3学部の4年生と教員でいっぱいです。

各グループ、ロールプレイによる事例報告が始まっています。

カンファレンスの場面は、そう遠くないであろう将来の姿を

想像しながら聞いていました。

今回の授業を通して、連携・協働のできる専門職として、

それぞれの道へ進んでいってほしいと思います。

2012年9月28日 (金)

【31】1年生から現場で学びます!

社会福祉学科の「インターンシップ入門」。

実習の入門編であり、現場体験を取り入れた科目です。

この科目を行うことができるのは、実習先のご理解とご協力のおかげで、本当にありがたいことだと感じています。

さて、まだまだ残暑がつづく9月上旬~中旬に行われた実習について、ほんの一部ですがご紹介したいと思います。

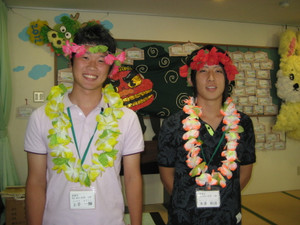

高齢者施設でのある一コマです。

フラダンス慰問時の様子です。

利用者のみなさまからもよい表情を伺うことができ、

スタッフさんもうれしい気持ちになったそうです。

貴重な体験を重ね、現場の多様性を学び、

自身を振り返る時間になったことと思います。

これから、しっかりと事後学習をしていきましょう。

2012年9月11日 (火)

2012年9月 7日 (金)

【29】地域の専門職と一緒に学び合います

8月27日19時から、「インクルージョン研究会」が開催されました。

この研究会は、地域の福祉専門職の人たち、事業所の人たち、市役所、社会福祉協議会等など、特に障がいのある人の福祉に興味・関心を持っている人たちの集まりで、5年目を迎えます。

毎月1回の定例会では、障がいのある子どもたちのことから、障がいのある人たちの生活や働くということ、相談支援事業所のあり方、浜松市の障害者計画や障害福祉計画等など、その時々にテーマを決めてお互いの意見交換、学びの時としています。

今回は、「障害者自立支援連絡会について」です。ちょっと難しいテーマですが、50名近くの人たちが集い、全体で共通認識を持つためのプレゼンを聞き、その後グループにわかれて意見交換をしました。

私たちの生活する浜松。障がいのある人も、ない人も、暮らしやすい街にしていきたいものです。

ちなみに4年生のNくんは、「自立支援連絡会」をテーマに卒業研究に取り組んでいます。

どんなまとめができるのか、とても楽しみです。

(写真1)夜も遅いのに、自主的に多くの人たちが集まります。私たちの街だからこそ、自分自身の問題としてもっともっと考えていきます。