2020年3月10日 (火)

2020年3月 9日 (月)

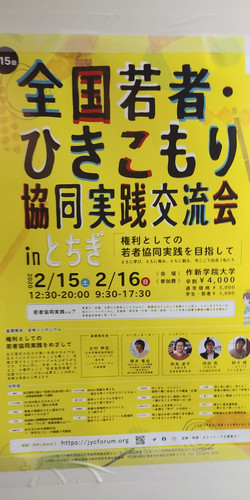

卒業生大活躍~全国若者・ひきこもり協同実践交流会inとちぎ~

第15回「全国若者・ひきこもり協同実践交流会inとちぎ」に参加してきました。この大会には、5年前の沖縄大会にも参加しました。その当時と比べ、分科会の数、参加者共に、多彩になっており、若者やひきこもりの現状や支援のあり方の困難さが伺えました。

分科会は、「10代会議」、「家族」に参加しました。特に、10代会議は刺激的で、高1~高3の5人の登壇者全員が、不登校やうつ病を経験していて、生々しい経験と回復の経緯、そしてこれからの夢を語ってくれました。また、会の進め方も「大人は喋っちゃだめルール」や「意見・質問はポストイット」で等々、登壇する高校生が安心して語れるように工夫されていました。

社会福祉学部の卒業生が実行委員に加わっており、懇親会の際には、彼を通して多くの実践者・研究者と交流をさせて頂くことができました(感謝)。

2020年2月12日 (水)

1/24(金)「浜松市若者支援シンポジウム」において講話を行いました。

1月24日(金)、社会福祉学部社会福祉学科の大場義貴准教授が、「浜松市若者支援シンポジウム」において講話を行いました。

このシンポジウムは浜松市の青少年育成センターが主催したもので、若者支援地域協議会研修会とひきこもり支援研修会との合同開催です。約80名の方が参加しました。

テーマは『早期支援とは~若者の孤立を防ぐために~』。

大場准教授はシンポジウムの冒頭で、長期化する「ひきこもり」の現状や8050問題、早期支援の重要性等について講話しました。

その後行われた関連機関等の4名のパネリストによるパネルディスカッションでは、若者代表として本学学生が参加し、「福祉教育を小中学校時代から他の教科科目と同様に取り入れ、多様性等について学ぶことで、児童生徒の不登校やひきこもりに対しての理解が深まるのではないか」と、自身の経験を踏まえて意見を述べました。

パネルディスカッションの後半には参加者との質疑応答や活発な意見交換が行われました。

総括では大場准教授が「専門家は前後のライフステージを見据え、支援者側もつながることで孤立や疲弊から脱することができる、また成功事例で得た知を予防に生かすこと等が必要である」「困難な状態の子どもや若者が、支援を受けるだけでなく、自助(ピアサポート)活動が推進できる体制整備等も必要である」とまとめました。

子どもと社会の未来のために

グローバリゼーションの進展やバブル経済崩壊後の低成長を背景として、特に1990年代後半以降、いわゆる日本型雇用の見直しが進められるなかで雇用は著しく不安定化しています。

同時に、所得税や相続税の最高税率の引き下げなど所得再分配機能が後退するなかで、勤労者世帯を含めた経済的格差は拡大し、「子どもの貧困」に象徴される若年勤労者世帯の格差・貧困問題が深刻な事態にあります。

このような世帯の経済的格差がそのまま教育格差になるのが今日の日本社会であり、明治以来、私たちが追求してきた教育の機会均等という理念はほころびを見せて、社会の亀裂が深まってきているといえるでしょう。

本学においても経済的困窮を理由として退学を余儀なくされる学生がありますが、創始者の歴史的偉業に学び「隣人愛と生命の尊厳」を基本理念とする本学において、このような事態を看過すべきではないと考えて活動しているところです。

2020年4月より国としての「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免・給付型奨学金)が実施される予定ではありますが、その対象は限定的で保障の漏れが生じることは明らかです。

そこで、本学において新たな奨学金を創設すべく努力しているところでありますが、その原資が問題です。

金は天下の回り物?でも僕のところには回ってこないな~。

貧富が固定して金が回らないのが世界的な傾向なんですよね。

将来を背負って立つ若者のために余剰資金を活用したいなどという奇特な方がいらっしゃいましたら、お声かけいただきたいものですね。

子どもは社会が育てないとね。

(社会福祉学科 村上)

2020年2月 5日 (水)

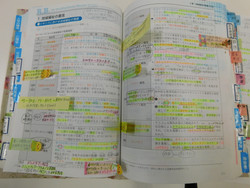

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験が行われました。

先日、社会福祉士と精神保健福祉士の国家試験の会場に応援に名古屋の吹上ホールまで行ってきました。

例年、雪が降らないか心配なところですが、今年は暖冬ということもあり、快晴の中、試験を迎えることができました。

精神保健福祉士は2月1日(土)、2日(日)の両日、社会福祉士は2月2日(日)に国家試験が行われました。

両日とも、本校教員で、試験会場に入る学生に声かけしました。

それぞれが、緊張した面持ちではありましたが、試験に向かう意気込みを感じました。

学生の中には最後まで、他の友人たちと問題を出し合いながら会場に入っていく学生もいました。

これまでの学生みんなの頑張りが結果に結びつくといいなと願っています。

2月2日(日)試験が終わったあとの夕暮れ時の吹上ホール&中小企業振興会館の全景

2月2日(日)試験が終わったあとの夕暮れ時の吹上ホール&中小企業振興会館の全景

(文責 佐々木)

2020年1月27日 (月)

2020年1月21日 (火)

医療ソーシャルワーク実習の準備をしています(その2)

浜松市役所にお邪魔しました。

医療ソーシャルワーカーは、様々な機関と連携して患者さんやご家族が抱える生活問題の解決を図ります。

生活福祉課、高齢者福祉課、児童相談所などの機能、対象者の実態などについてご教示いただきました。

さらに、社会福祉の担い手としての心構え、

「生活に困窮する方の痛みを感じられる相談者であること」。

「虐待という結果だけではなく、それをもたらした背景を捉えること」。

「家族を歴史的に理解するなかで支援は成立する」。

・・・・けっこう熱いですよね。いいね。

公務員は事務的?いやいや実際は情熱的な方がたくさんいらっしゃるんですよ。

私は社会福祉の現場で、意気に感じる公務員にたくさん出会ってきました。

かく言う私もかつては公務員、しかもかなり暑苦しいらしい。

情熱は、知識や技術など軽く超越するんだよね。

この実習生の多くがソーシャルワーカーになり、そして何人かは市役所などで働くことになると思います。

それぞれの現場で、情熱を持って、協力して、社会に貢献してくれることでしょう。

浜松市役所の皆様、ご指導いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。

(社会福祉学科 村上)

2020年1月 7日 (火)

国家試験が近づいてきました

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

現在、社会福祉学科の4年生は、来月はじめの国家試験(社会福祉士、精神保健福祉士)に向けて受験対策をしております。

昨日は模擬試験が行われて多くの学生が受験しました。また、今週金曜日には国家試験対策講座を実施予定です。

年末年始、気が緩む時ですが、多くの学生が正月休み返上で自己学習や友人同士での学習を頑張ってきたようです。

昨日の模擬試験後にも大学構内でも夜遅くまで受験勉強している学生がいました。

あと残り少ないですが、最後まで頑張ってほしいです。

(文責 社会福祉学科 佐々木)

2019年12月25日 (水)

医療ソーシャルワーク実習の準備をしています

3月に実施される医療ソーシャルワーク実習の準備をしています。

まずは病院の組織と医療ソーシャルワーカーの役割について、聖隷三方原病院の医療ソーシャルワーカーさんに講義いただき、続いて病院見学です。

日本で初めてホスピス病棟を開設したのが、ここ聖隷三方原病院。

その礼拝堂です。

実に神聖な気持ちになります。

今、自分は本当に世の中の役に立っているのか・・・・自問する時間になりました。

その後、患者さんや地域の皆さん、または関係機関からのあらゆる相談に応じるよろず相談地域支援室を見学しました。

ここが医療ソーシャルワーカーの拠点、実習生に緊張が走ります。さらに相談室を見学し、屋上へ。

目の前に現れたのはドクターヘリ・・・・夕日を浴びて実に美しい。

佐久間病院まで15分、中山間地域で暮らす人々の命と健康を支えます。

一番盛り上がったりして・・・・。

社会福祉学科 村上

2019年12月23日 (月)

福祉事業所の学内販売(毎月1回)

毎月1回、某障害者就労支援事業所さんが、「クッキー」や「パウンドケーキ」等の販売におみえになります。

障がいをお持ちの方が、地域で自立的な生活を送っていくための生活支援や就労支援を、社会福祉士や精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)は行っています。

今回12月24月の販売は、季節柄「クリスマスバージョン」です。

写真は、「ハロウイーンクッキー(10月)」、「プリン(11月)」の商品です。

以下、事業所さんから前回のお礼と、今回の協力依頼です。

●こんにちは。だんだんです。11月27日(水)に販売に行かせていただきました。学生さんや先生方にだんだんのお菓子を購入して頂きありがとうございました。今回は、抹茶大納言の試食を用意した所、完売しました!! 試食があると味が分かってもらえるので、次回も持っていこうかと思います。

●ボランティアの学生さんも、毎回、お手伝いを頂き、販売促進の為のアイディアも提案してくれました。次回以降の販売につなげていきたいと思います。

●来月は12月24日(火)です。クリスマスバーションでお菓子を用意をしたいと思っています。よろしくお願いします!! (だんだんスタッフ)

当日は、多くの方に購入して頂けますようお願いします。

(社会福祉学科 教員)