2017年2月20日 (月)

2017年2月16日 (木)

2017年2月14日 (火)

ある授業より(精神保健ソーシャルワーク実習指導)

社会福祉学科3年生の精神保健福祉士養成課程(保健医療ソーシャルワークコース)は4年次5月・6月に実習を予定しています。その準備として、秋セメスターでは3回にわたりゲストスピーカーの方々(精神科病院・行政・精神障害者を主な対象とした福祉事業)にお越し頂いています。

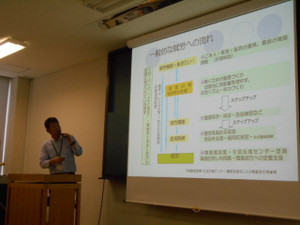

実習先としてお願いしています、A施設のBさんの講話の様子です。A施設の事業内容やBさんのPSWとしての信念を聞き、学生さん達も大変参考になった様です。

Bさんの講話の様子

Bさんの講話の様子

また、今回はA施設で働く、卒業生のCさんも来てくれました。学生時代の実習前の自分の気持ちや職員として働いている現在の心境等を、後輩達に話してくれました。

Cさんと学生さん達

Cさんと学生さん達

近隣施設さんに支えながら、本学の実習は成り立っていることに改めて感謝です。

社会福祉学科 教員

2017年2月13日 (月)

4年生への贐(はなむけ)

2月7日、国家試験ガイダンスが行われ、これが卒業式前に4年生が全員集まる最後の会となりました。

そこでガイダンス終了後、社会福祉学科教員一人ひとりから、卒業に向けて贐(はなむけ)の言葉を送りました。

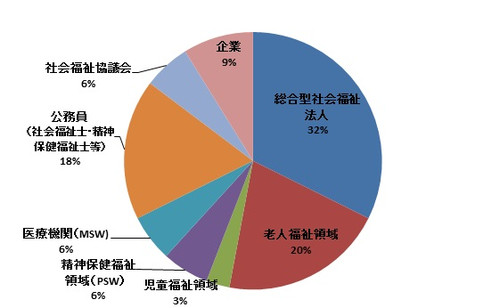

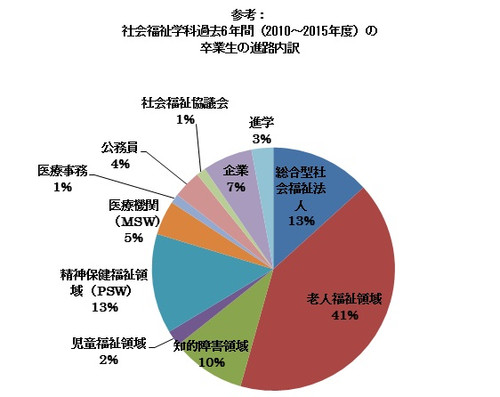

今年度の社会福祉学科卒業予定者の暫定的な進路は次のとおりです。

2015年度までの累計と比較し、大きく変化していることが見てとれます。

少子高齢化、人口減少等社会状況の変化の中で、社会福祉はますます大きく変化することが予測されます。

それに伴い福祉専門職に対する期待も大きくなる一方、数々の困難にも遭遇することでしょう。

卒業生にはそれぞれ与えられた持ち場で、絶えず何をすべきか、どういう力をつけるべきか考え、

「仲間」とともにチャレンジし続けていってほしいものです。

私たちも卒業生が精一杯力を発揮できるよう、卒業後も支援を続けていく所存です。

社会福祉学科 佐藤

2017年2月 7日 (火)

2017年2月 1日 (水)

社会福祉士、精神保健福祉士 国家試験終了!!!

先週末、社会福祉士(1月29日)、精神保健福祉士(1月28日、29日の両日)の国家試験がありました。

試験翌日の30日朝一には、国家試験対策委員の先生方がさっそく問題を取り寄せ、インターネット上にアップされているさまざまな業者の解答速報をチェック。

正解が割れる問題については学内の当該教科担当教員にも照会するなどして、社会福祉学部としての予想解答を作成し、受験生に配信しました。

これに基づき受験生は自己採点をし、現在、その報告が次々と寄せられています。

結果はまだ判明しませんが、とにもかくにもこの間、4年生は本当によく頑張りました。

精神保健福祉士、社会福祉士は業務独占資格(その資格がなければその仕事をすることができない資格)ではありませんが、最近では、公務員をはじめ、資格保有が採用条件になっている場合が格段に増える傾向にあります。これは、社会福祉士、精神保健福祉士の国家資格を保有して福祉専門職として働く人たちの専門性を社会が認め、評価したことのあらわれと言えます。

しかし、学生にとっては国家試験不合格=内定取り消しのリスクを抱えることにもなるため、皆必死でした。

試験後、ある学生から次のような声が寄せられました。

なんとか最後の壁を乗り越えることができてやっとホッとしています。

結果のこともあるので不安はありますが、最後まであきらめずに取る組むことができたことには本当に良かったと感じています。

それは、自分一人ではできなかったことであって、みんなで励まし合ったり、先生方からいただいた言葉があったりしたことで最後までやり遂げられたと思っています。

最後の学生生活、全力で楽しみます。

国家試験は、本当に4年間の学びの「最後の壁」だったことでしょう。

しかしその壁も、仲間と一緒に励まし合って乗り越えられた、という体験が貴重なのだと思います。

それが、4月から福祉専門職として新しいスタートをきる際に、大きな自信と確信になるものと信じます。

とはいえ、結果がついてくるに越したことはありません。

一人でも多くの学生が合格することを、3月半ばの合格発表まで、ただただ祈りたいと思います。

(社会福祉学科 佐藤)

2017年1月10日 (火)

授業の風景 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

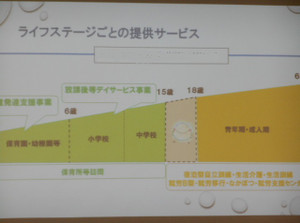

ソーシャルワーク実習指導Ⅰは、来年度に実習をひかえた2年次生を対象とした科目です。6つの実習領域に分かれて、それぞれで実習の事前学習を進めていきます。

この日、「障がい領域」では、市内の障害者地域活動支援センターの職員と利用者にご登壇いただき、職員からは地域活動支援センターについて、利用者からは「障がい」とともに生活してきた歴史と体験、暮らしの様子などをお話しいただきました。

社会福祉を学ぶ学生とはいえ、障がい当事者の語りにふれる機会は多くはありません。とても貴重な時間を過ごしました。ありがとうございました。

飛び入りで、昨年の実習で支援センターにお邪魔した3年生の先輩が、実習の体験談を話してくださいました。授業終了後のリアクションペーパーには「ソーシャルワーク実習がすごく楽しみです」とのコメントが寄せられています。

社会福祉学科 川向

2017年1月 6日 (金)

2017年1月 4日 (水)

2016年度ソーシャルワーク実習報告会

2016年度は、社会福祉学科、介護福祉学科、こども教育福祉学科の90名の学生がソーシャルワーク実習を行いました。

ソーシャルワーク実習は、さまざまな対象のニーズや背景を論理的に把握すること、対人支援・地域支援のための自己覚知の必要性を理解し深めること、受容的・共感的態度をもって実践現場で対人関係を形成すること、自らの役割を的確に的確に果たすこと等を目的としています。

講義で学んだことを、実践現場の言語や思考を身につけながら実践に変換していくこと、すなわち、現場実践の入り口がソーシャルワーク実習であり、「現場で働くこと」の模擬的な体験の場です。

秋学期は、実習事後学習として、実習の領域ごとのグループスーパービジョンを重ね、実習体験を深く掘り下げていきます。これらの学びをまとめ発表する場が、ソーシャルワーク実習報告会です。その様子をお伝えします。

報告会の資料づくりや発表のリハーサルに取り組んでいます(高齢者入所施設領域)

報告会の資料づくりや発表のリハーサルに取り組んでいます(高齢者入所施設領域)

社会福祉学部長のあいさつでスタートします。

社会福祉学部長のあいさつでスタートします。

発表の司会進行も学生が担当します。

実習領域ごとの報告です。実習施設の概要、利用者とのかかわり、個別支援計画、社会的な問題、自分自身への気づきなど、他の領域の発表から学ぶこともたくさんあります。

実習領域ごとの報告です。実習施設の概要、利用者とのかかわり、個別支援計画、社会的な問題、自分自身への気づきなど、他の領域の発表から学ぶこともたくさんあります。

会場から質問・意見をもらう際には、ここでも学生スタッフが活躍します。会場の意見から気づかされることもあります。

会場から質問・意見をもらう際には、ここでも学生スタッフが活躍します。会場の意見から気づかされることもあります。

発表の方法にはロールプレイも用いられます。学生が実習の一コマをリアルに再現します。

発表の方法にはロールプレイも用いられます。学生が実習の一コマをリアルに再現します。

終了後、運営の学生スタッフを拍手で労います。

終了後、運営の学生スタッフを拍手で労います。

実習終了後のグループスーパービジョンや実習報告会によって、学生はさらに新たな学び、気づきを重ねます。報告会で発表された内容には重要なキーワードがたくさんありました。「生死観」「家族」「コミュニケーション」「かかわる」「ジレンマ」「自立」「地域」・・・等々、実践現場に巣立つまであと一年、これらのキーワードを考え深めることを期待しています。

社会福祉学科 川向

2016年12月27日 (火)

就労支援行事が本格スタート

3年生の就職支援行事が本格的にスタートしています。

11月には、「卒業生による就職報告会」、さらに「4年生による就職活動報告会」を開催いたしました。そして12月には、社会福祉学科単独で「就職相談会」を開催しています。

社会福祉学科の「就職相談会」では、任意参加にもかかわらず7割強の学生が参加しました。地方公務員やソーシャルワーカー(MSW・PSW他)を志望するものなど、相談職や事務職を目指すものが多数を占めることが確認されています。

社会福祉学科では、実際に4年生のおよそ2割が公務員として内定を得るなど、学習内容とともに進路においても他学科との違いがあります。今後さらに、学科独自の就職支援行事を強化していきたいと考えています。

社会福祉学科 就職委員