こども教育福祉学科1年生の授業「子どもと造形表現」

この日は、3~4人のグループで踏んだり、丸めたり、

以下、学生のコメントです。

★私は今まで粘土を踏んでみたとがなく最初は戸惑いましたが、

★子供にとって最も大切な「遊び=学習」を体験できるこの授業、

この日は、3~4人のグループで踏んだり、丸めたり、

以下、学生のコメントです。

★私は今まで粘土を踏んでみたとがなく最初は戸惑いましたが、

メンデルスゾーン作曲 「無言歌集」より1曲を2年生が演奏しています。

メンデルスゾーン作曲 「無言歌集」より1曲を2年生が演奏しています。

「

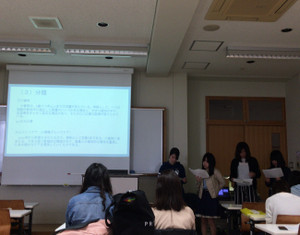

4年生が3年生の2月から3月の間に行った施設実習。2週間90時間以上の実習。自分で施設実習を希望して行った。「障がい児グループ」と「児童養護施設グループ」の二つに分かれて、実習の成果をまとめ、後輩にアドバイスをする。

最初は、障がい児グループの発表。

3つの施設に行った4人の発表。「施設概要」「療育とは」「子どもと環境」「人的環境の影響」「実習生としてのかかわり方」「自分が成長したと思うこと」「最後に」と、パワーポイントを使って説明。うーん。さすが4年生。

あっ。発表途中の写真を撮るのを忘れてしまった~~。

終わってからの記念撮影。ハイポーズ。

次は「児童養護グループ」。5施設5人の発表。

「1.概要 法的根拠、対象児、分類」「2.子どもとの関わり~距離かん 事例①②③ 適切な距離を保つ理由」「3.ⅠBからⅢへの成長」とこれも、パワーポイントを使っての説明。うーーん。さすが4年生。

「1.概要 法的根拠、対象児、分類」「2.子どもとの関わり~距離かん 事例①②③ 適切な距離を保つ理由」「3.ⅠBからⅢへの成長」とこれも、パワーポイントを使っての説明。うーーん。さすが4年生。

発表後は、科目責任者の藤田先生も一緒にグループ討議。

3年生でのⅠBの施設実習、3年生の夏のSW実習で児童養護施設の実習、3年生後半のこのⅢの実習。それぞれの実習で感じたリアルな体験談をこれから実習する2年生に伝えました。

3年生でのⅠBの施設実習、3年生の夏のSW実習で児童養護施設の実習、3年生後半のこのⅢの実習。それぞれの実習で感じたリアルな体験談をこれから実習する2年生に伝えました。

こうやって、学年を超えて、体験が引き継がれていきます。

実習、報告会、お疲れさまでした。(み)

こんにちは![]()

5月もあっという間に半ばを過ぎましたね・・

今週より3年生は児童福祉施設での実習、

来週からは4年生が4週間の幼稚園実習が始まります。

さて、そのようななか・・・

ゼミ生は火曜日と木曜日は勉強日![]() で研究室に引きこもり

で研究室に引きこもり![]()

10年以上前。必死だったなあ

国家試験の勉強![]() といいたいところですが、

といいたいところですが、

まずは就職試験の勉強が優先![]()

そのようななか、3月に卒業した

ゼミ生がお土産を持って遊びに来てくれました

開けた瞬間、全員から大歓声![]()

頭を使った後には甘いものがいちばん!!

最近の火曜日は、ゼミ生+4年生の誰かが加わり、

おやつタイムとなっています・・・。

来週からは4週間の実習がはじまります。

至福のひとときもしばらくはお休みです。。。

(ち)![]()

保育環境のご専門である細田先生からの厳しくも温かい質問とアド

保育環境のご専門である細田先生からの厳しくも温かい質問とアド

「本当にその方法で子どもに伝わっていると思いますか?

総評は、太田先生にいただきました。

総評は、太田先生にいただきました。

実習で得たことをベースにさらに「

昨日で4月の授業は終了し、大学は本日から5月7日までGWです。

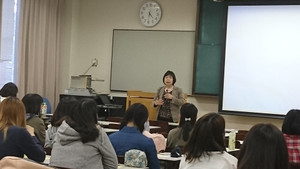

昨日は連休前に、1年生はフレッシュマンセミナー、アドバイザータイムを行いました。

フレッシュマンセミナーは、大学生として、目標、将来像をイメージしながら、主体的に学修に取り組むことができること、

また、大学生(自立した社会の構成員)としてのマナー・モラルを身につけ、安心して大学生活を送れることを目標としています。

アドバイザー・グループで「主体的に学ぶ」とはどういうことかを考え、意見交換しました。

・自分から積極的に授業に参加し、発表等で自分の意見を伝えたり、みんなの意見をしっかり聞く。

・事前事後学習を大切にして、授業に積極的に取り組む。

・わからないことがあったら、先生や友達に聞くなどして理解できるよう努力する。

・自分の頭で考え、自分なりの意見を持ち、自分から積極的に参加すること。

などなど、積極的に意見交換ができていました。

(ちょうど写っていませんが男子も6人います。代表して↓)

授業後の感想として、

・課題をこなすだけではなく、自分から興味・関心を持って勉強することが大切だと思った。

・授業を受けて興味を持ったことについて、自分で知識を深めていったり、より詳しく調べることが主体的な学びであると思った。

・みんな事前事後学修を行っている人が多かったので、私も頑張ろうと思った。

GWにも課題がありますが、この学びを活かし、主体的に取り組みましょう。

また、お話があったように、交通マナーに気をつけ、有意義なGWを過ごしましょう!

こども教育福祉学科 1年アドバイザー 和久田佳代